研究発表

研究発表

課題研究

11月9日(土)に、砥部分校で開催された文化祭において、CRⅡ どんぐりクッキー班の試食アンケート調査を行いました。

今回準備したクッキーは、マテバシイクッキーとそれにマテバシイの粒を入れたクッキー、クヌギのクッキーとその中にマテバシイの粒を入れたクッキーの4種類でした。

午前10時に開始し、12時過ぎまでに100名近くの方に試食していただき、アンケートに御回答いただきました。この貴重なアンケート結果をまとめ、後日開催されるお城下マルシェに出品できるよう頑張ります。

お忙しい中、試食し御回答いただいた皆さんに感謝申し上げますとともに、終了後おいでくださった方は、申し訳ありませんでした。次回、お城下マルシェに是非おいでください。

最後に、この科の場所を提供してくださった、砥部分校の先生方、本当にありがとうございました。

課題研究

高大連携事業

研究発表

令和元年10月28日(月)、SSHアメリカ研修のため、2年生理数科4名普通科1名の計5名の生徒が、朝7:30の飛行機で松山空港から羽田空港に向かいました。その後、成田空港に移動し、成田空港16:40発でアメリカのJFケネディ空港に出発しました。明日以降の研修報告を楽しみにしています。

高大連携事業

課題研究

高大連携事業

高大連携事業

高大連携事業

1回目の東大GSCに参加してきました。最初にガイダンスがありました。開催趣旨の説明と今後の予定の説明がありました。その後、ヘイチク・パヴェル准教授による「科学研究のための統計入門」の講義がありました。学校で習った「データの分析」の内容をより深く学びました。課題をいただいたので、次回までにじっくりと考えて取り組みたいと思います。

課題研究

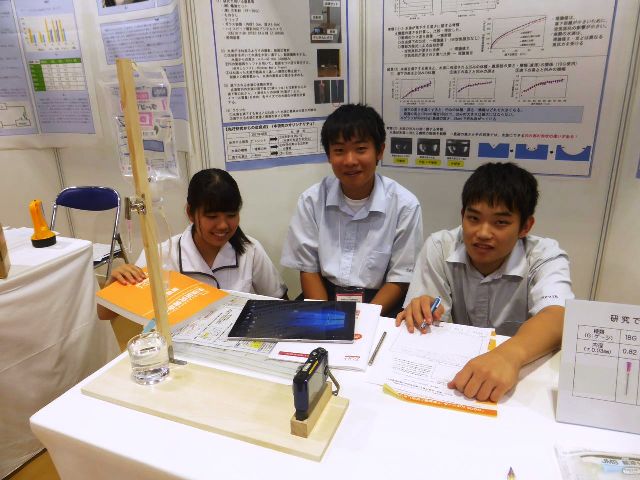

9/19(の2年生理数科スーパーサイエンス(SS)では、本日が高文祭に出展する研究要旨とポスターの校内締め切りということで、先週に引き続き、各班とも熱心に研究活動に取り組んでいました。

アサギマダラ班 まとめ方について議論中です。

アサギマダラ班 まとめ方について議論中です。

ブロック塀班 これまでの実験結果をまとめております。

ブロック塀班 これまでの実験結果をまとめております。

数学班 海外の参考文献を参考に進めています。

数学班 海外の参考文献を参考に進めています。

くも班(先)と水滴班(後) こちらは、着々と要旨とポスターが完成に近づいています。

くも班(先)と水滴班(後) こちらは、着々と要旨とポスターが完成に近づいています。

重金属班 こちらは、実験組と要旨作成組に分かれて活動中。

重金属班 こちらは、実験組と要旨作成組に分かれて活動中。

高大連携事業

高大連携事業

グローバルサイエンスキャンパス(GSC)広島ステップステージに参加している理数科2年の藤家亜衣さんが、9月9日(月)~11日(水)の3日間、台湾で行われた研修に参加しました。藤家さんから研修の感想が寄せられています。

私は9月9日から3日間GSC広島の活動として台湾での研修に参加しました。研修には広島県内の女子生徒2名と私の3名が参加しました。初日は移動日で、松山空港を出発し、羽田空港で広島県の生徒さんと合流し、台湾の松山空港に向かいました。台風の影響で羽田空港からの出発が遅れましたが、無事に台北に到着し、その後、台湾東北部の宜蘭県に移動しました。私は5月に修学旅行で台湾を訪問しましたが、ホテルの周囲のお店では台北とよく似た独特な香りがして懐かしく感じましたが、雰囲気が台北とはまた違っていて印象的でした。

2日目は国立蘭陽女子高級中学を訪問しました。午前中は自分が行っている、砥部焼の釉薬の研究について英語でプレゼンを行いました。私にとっては初めての英語でのプレゼンで、すごく緊張しました。台湾の生徒さんたちは自分の研究を楽しんでおり、それを発表するのもとても楽しそうで、とても刺激を受けました。その後は、英語の授業に参加したり、美術と科学を織り交ぜた様々な科学演習を行ったりしました。終日、生徒さんたちとグループで活動しましたが、英語力の高さに圧倒されそうでした。でも、自分のできる限りの英語を使い、それでも駄目なときはジェスチャーを使ってコミュニケーションをとろうと頑張りました。その甲斐もあって、たくさんの友だちができました。自分の英語の弱い部分に気付くことができたので、これからもっと頑張っていきたいと感じました。

3日目は帰国日でした。羽田空港到着の時、強風のために着陸が何度もやり直しです怖い経験をしましたが、無事帰国し、松山に到着しました。

あっという間の3日間でしたが、GSC広島で一緒に頑張っている仲間との絆を深めることができたこと、台湾で頑張っているリケジョの仲間と出会えたこと、修学旅行で訪れた台北周辺以外の台湾に触れることができたことなど、たくさんの経験をすることができました。これから自分の課題研究を含めて、学校生活をしっかり頑張っていきたいと思います。最後になりましたが、研修期間中、御指導いただいた広島大学の先生方に大変感謝しています。

なお、研修の様子は、広島大学「グローバルサイエンスキャンパス(GSC)広島」HP上にも公開されています。https://www.hiroshima-u.ac.jp/gsc/2019t

課題研究

高大連携事業

課題研究

研究発表

課題研究

昨年、イチョウガールズが本校のイチョウの葉で作った釉薬を用いて、砥部分校の生徒がブローチを作成しました。分校の文化祭で販売したところ、高い評価を受けました。その一つが、写真のブローチです。

さて、今年は、梅ちゃんズが、砥部町の七折の梅の枝を用いて作った釉薬で、小皿を製作する予定です。先日、一回目の試作品ができました。デザイン科の生徒が作った素焼きの小鉢に、灰に含まれる鉄分を生かして緑色に、その色を長石で消すようにして白色にしたものです。今後、改良を加えながら、作品作りを進めていきます。

梅ちゃんズによる研究報告は一時途絶えましたが、順調に進んでいます。機会を得て、再び御報告させていただく予定です。そして、イチョウガールズや梅ちゃんズなどのSSHが望む色だけでなく、デザイン科の生徒さんにも使ってもらえるような釉薬を作り、私たち高校生で、魅力ある砥部焼が作れるように頑張ります。御指導よろしくお願いします。

なお、私たちが作った小鉢は、11月9日(土)に行われる砥部分校の文化祭で販売する予定です。その時までにどのような作品になっているか楽しみにしていてください。

イチョウのブローチ

イチョウのブローチ

梅の小皿

梅の小皿

研究発表

研究発表

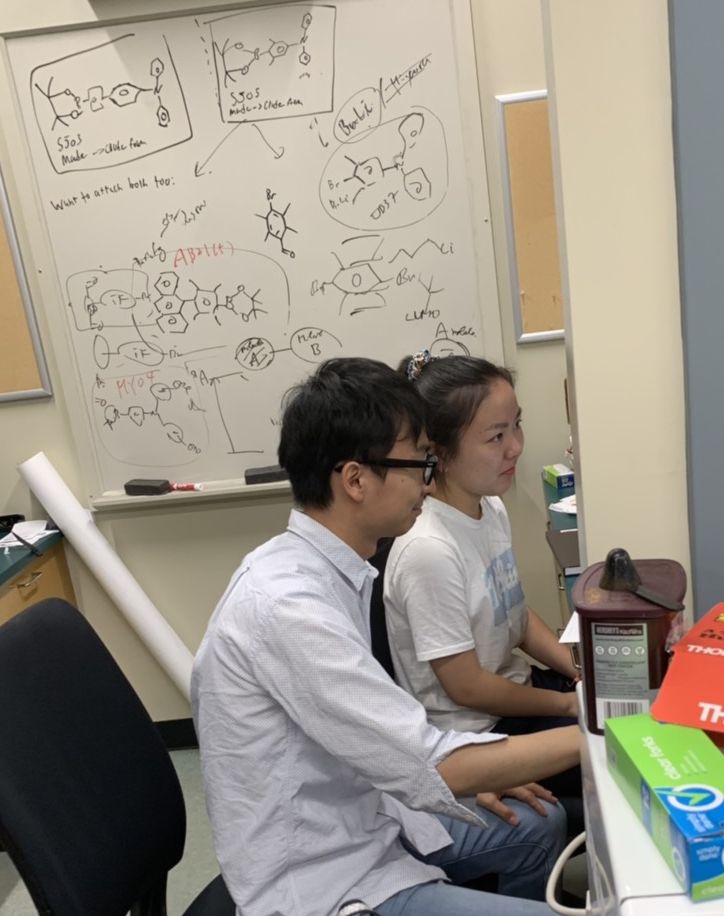

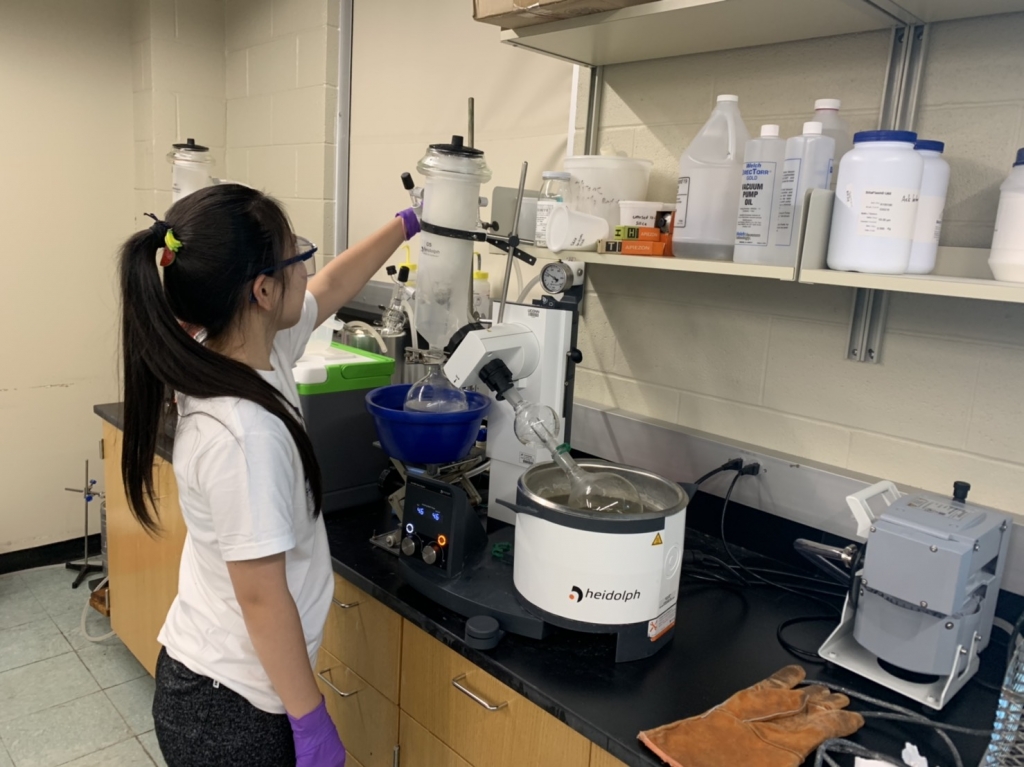

第5週目になりました。今週は、本校SSH1期生の萬井知康先生が勤務している州立コネチカット大学化学科の研究室で、光化学の研究をさせていただいています。

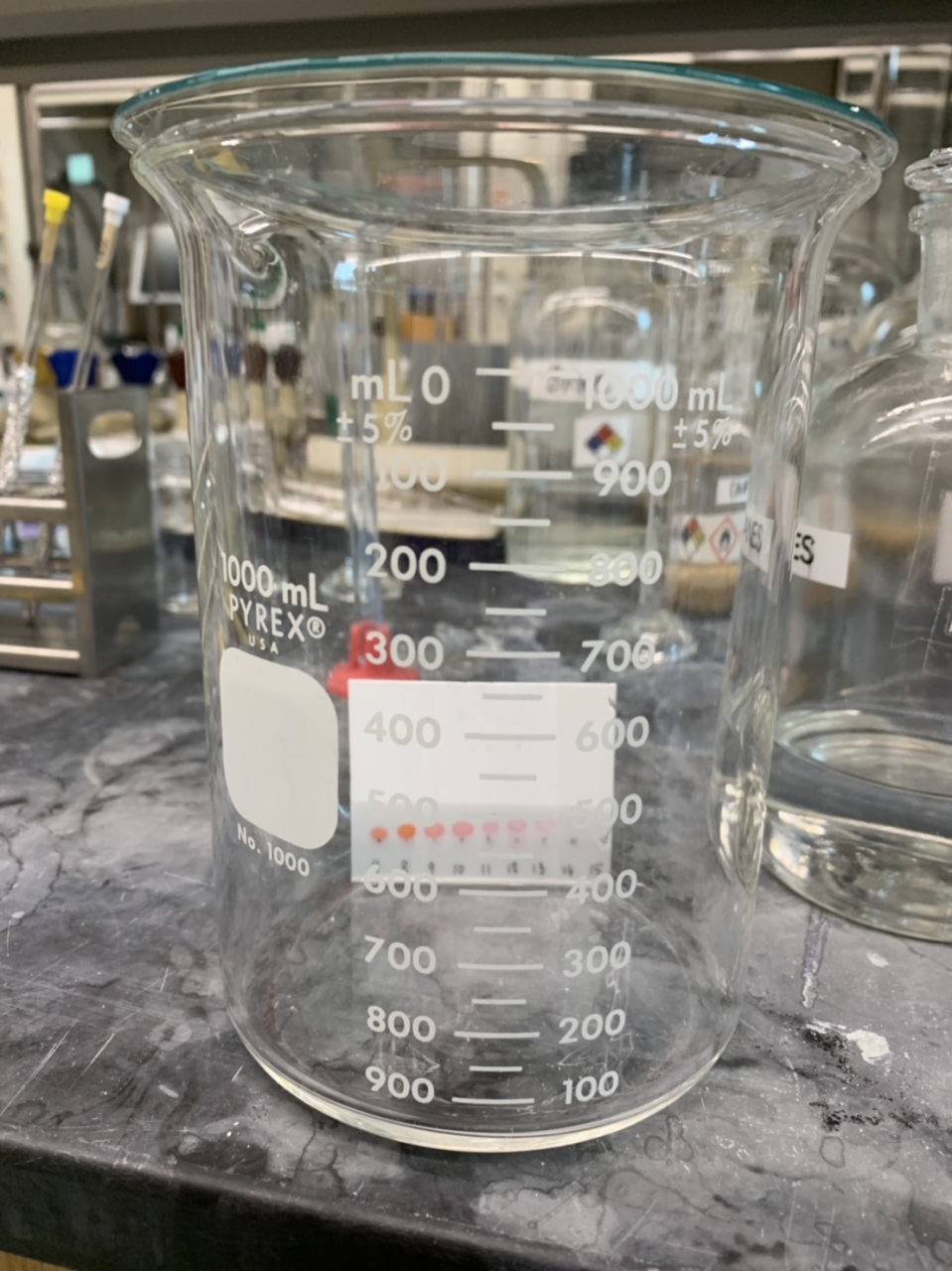

学生さんと一緒に、Suzuki Coupling (鈴木・宮浦カップリング)法を用いて、BODIPY(boron-dipyrromethene:蛍光色素の一種)をもとにしたD-A(ドナーアクセプター)分子を精製しました。研究ではRotary evaporator(ロータリーエバポレーター)、Column chromatography(カラムクロマトグラフィー)を使用しましたし、見たことのない実験器具がたくさんあって驚きです。

しかし、もっと驚いたことがあります。アメリカでは試験管やピペットなどを一回使うと捨てています。日本では考えられないと思いました。毎日約6時間研究していますが、時間が経つのがとても速く感じて、充実した日々を送っています。

先週までは大学の寮での生活でしたが、今週は大学内のホテルで生活しています。ホテルにはプールもあって、テレビの番組は(もちろん)全部英語なので、英語のリスニングの勉強にもなります。日本のアニメなどもたくさん英語版で放送されています。スーパーにも行きました。一つの食材だけでもたくさん種類がありすぎで、まだまだ驚きの連続です。

*Suzuki Couplingとは、鈴木章氏が2010年にノーベル化学賞を受賞した、パラジウム触媒と塩基などの求核種の作用により、有機ホウ素化合物とハロゲン化アリールとをクロスカップリングさせて非対称ビアリール(ビフェニル誘導体)を得る化学反応のことです。

萬井先生から御指導いただいています

実験の様子 カラムクロマトグラフィー

ロータリーエバポレーターを使っています

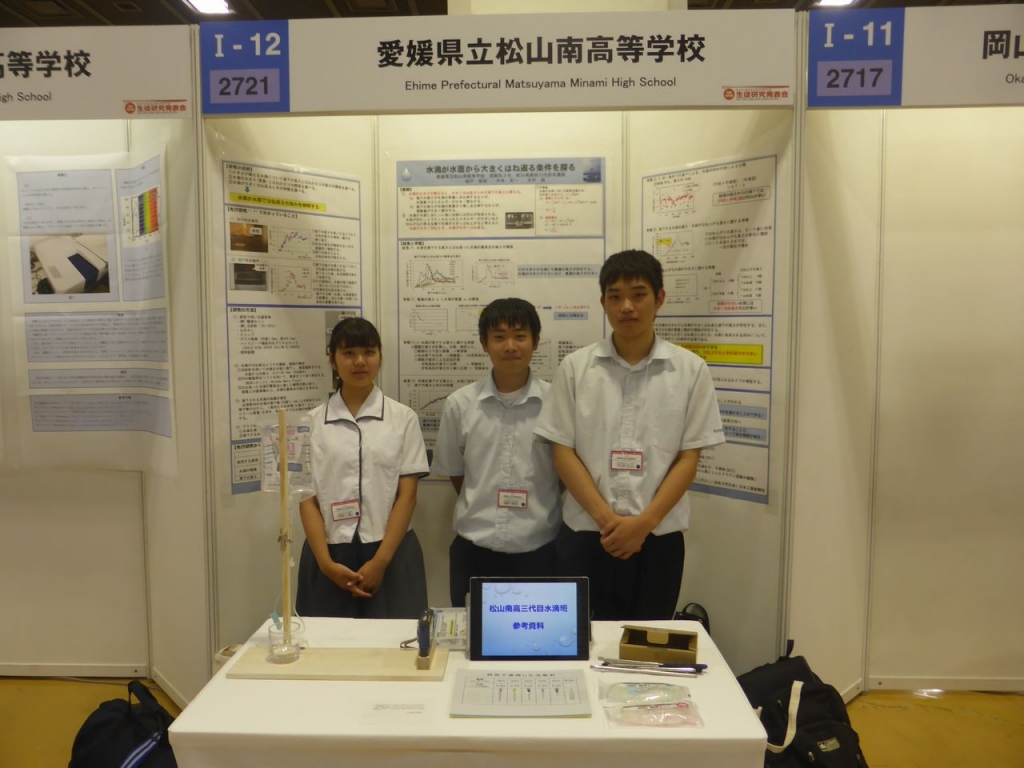

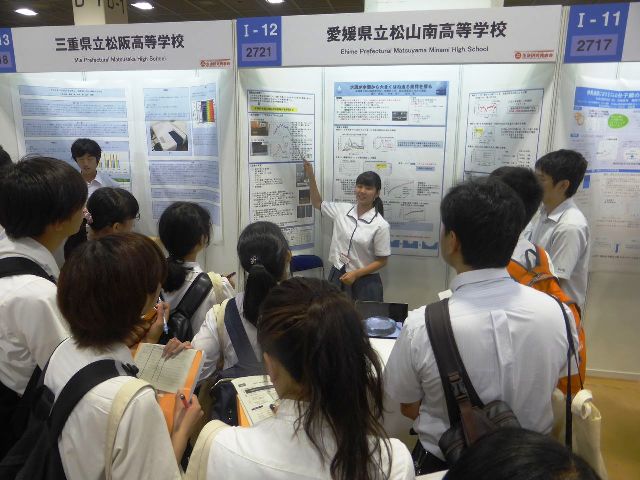

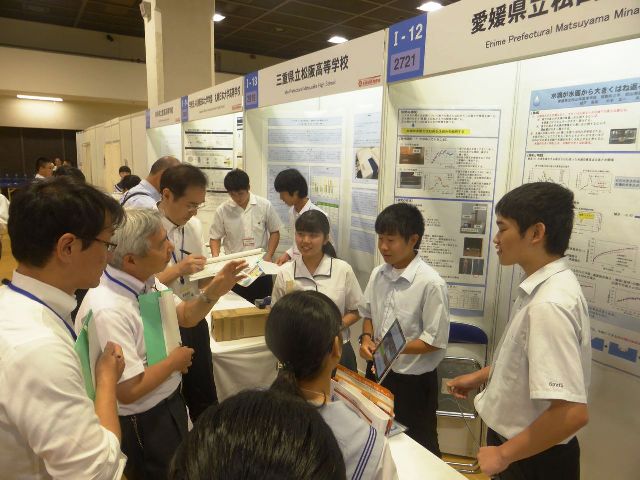

8月7日(水)から8日(木)の2日間、兵庫県神戸市の神戸国際展示場で、令和元年度SSH生徒研究発表会が開催されました。

発表会には国内から218校、海外から23校の参加があり、総勢約4,500人の生徒や教員等が参加し、本校からは理数科3年物理水滴班3名が参加しました。

本年度は実験器具のミニチュア版を作成・展示し、実験操作のデモンストレーションを行ったり、手持ちのポスターを準備して少人数のグループに発表をしたりと、発表に工夫をして臨みました。その甲斐もあってか非常に多くの方々に発表を聞いていただくことができ、ほとんど休憩をとることができないほどでした。水滴班の生徒はこれまで多くの発表会を経験してきましたが、これほど長時間の発表は初めてで、7日の夕方には3名とも疲労困憊でしたが、同時に心地よい疲労感に満たされていたようでした。発表を聞いていただいた方々から多くの質問や助言をいただき、今後研究の成果をまとめていく上でのヒントをたくさんいただくことができました。

本校ブースの前にて 発表の様子

審査委員との質疑応答 発表を終えて疲労困憊の図

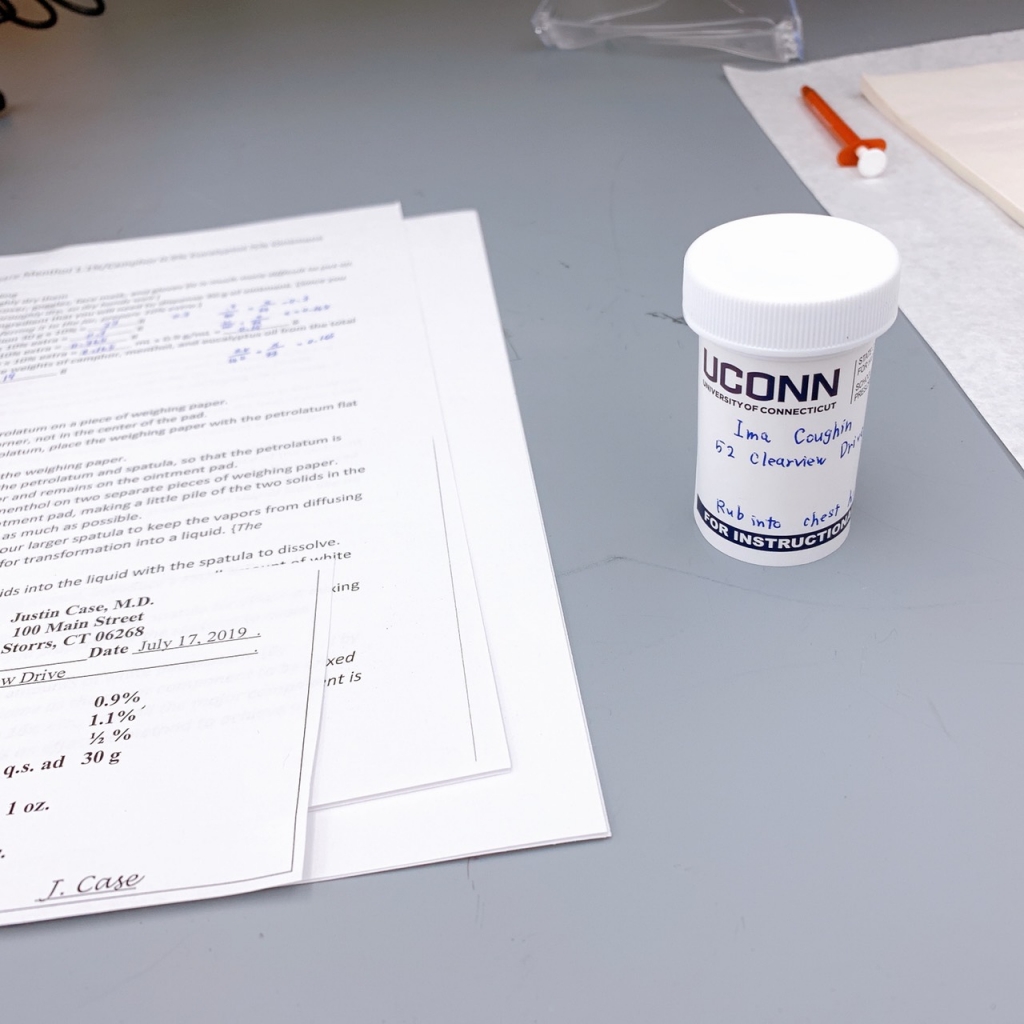

第4週目は「Pharmacy: Explore the Field」を選択しました。今週は実験や病院訪問など、アクティビティがとても多い一週間でした。

実験では、特にカプセル薬を作ったのが楽しかったです。2通りの方法でカプセル薬を作り、どちらの方法の方がよいのかを考えました。他にも、いくつかの違う物質を加えた薬を数種類作り、溶け方などを観察しました。

木曜日に、UConn Health Center を訪問し、見学・体験しました。病院内の見学で驚いたことがたくさんあります。一番驚いたのは、薬の届け方です。カプセルに薬を入れてセットし、ボタンを押すだけでその場所まで届くということです。壁の中のレーンを通って薬が届くようになっていたり、薬を運ぶロボットもいたりで、とても便利だなと思いました。病院には2つのタワーがあり、新しい方のタワーは患者さんの部屋がすべて個室らしく、ガラス張りのため眺めがとても綺麗でした。廊下にはいたるところにテレビのモニターがあって、患者さんの血圧・心拍数などの情報がいつでも確認できるようになっていました。さすがアメリカ、最先端の技術だな、と感じました。

アンバサダー活動第2弾として友達に茶道を披露して、お茶を点てる体験をしてもらいました。その後、抹茶をアイスクリームにかけたり、牛乳に入れたりいろいろと試してくれていて、みんな抹茶をとても気に入ってくれました。

ルームメイトは先週と同じだったのでさらに仲を深めることができました。

今週で、私の留学生活の第一部である「UConn Pre-college Summer」が終わりです。今考えてみると、アメリカに来てすでに4週間が過ぎました。特に最後の一週間は短く感じました。たくさんの人と出会い、たくさん学び、とても充実した4週間でした。一か月間通ったダイニングホールでのアメリカンなバイキングの食事、寮での生活はもう終わりです。

来週からは第二部が始まります。ホテルでの生活、そして萬井さんの研究室で研究をさせて頂きます。新しい学びと発見がたくさんあるように、一日一日を大切に残りの期間も頑張ります。

薬の製作 実験中、友だちと

UConn Health Centerの外観 お茶のお点前です

7月31日(水)に岡山で行われました「数学甲子園2019」の予選に、本校からも3チーム12名(2・3年生、普通科・理数科)が参加しました。全国を12ブロックに分け、愛媛県は中四国ブロックに入ります。今回で12回目を迎える数学甲子園はこの10年間で出場チーム校数が急激に増えており、岡山の会場には200名以上参加するなど大変な熱気でした。

本校の数学の精鋭たちも暑い中、難しい問題に一生懸命取り組み、頑張りました。この経験を生かして、これからも数学に興味関心を持ち続けてほしいと思います。

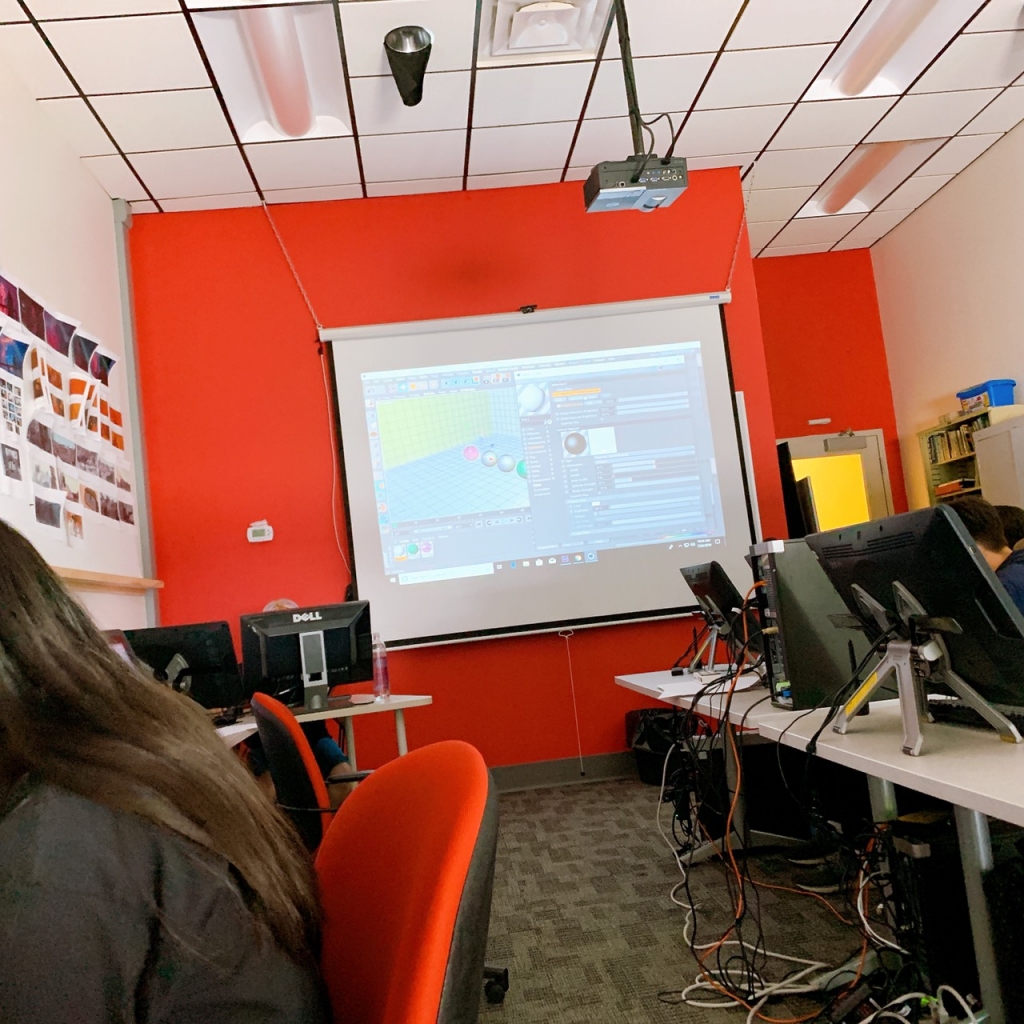

第3週目は「Digital Animation & Motion Graphics」を選択しました。授業ではアニメーションの基礎からフォントなどの効果について学び、2人1組でショートムービーの制作も行いました。作成したものをお互いに見せ合い、意見やアドバイスなどを交換しました。みんな次々と意見を述べて、いい話し合いができました。

ワークショップでは “Connecticut Science Center” を訪問しました。とてもリアルな人体模型が刺激的で、筋肉・血管・骨など詳しく観察することができました。課題プリントがあって、理科で習ったことがある用語でも英語がわからないものが多く、問題は理解できたものの、解答を書くのに困りました。Space areaでは地球以外の場所での食べ物の重さのサンプルやプラネタリウムを見ているような映像を見ることができる場所などがありました。

ルームメイトはカリフォルニアに住んでいる中国人でした。折り紙を体験してもらったり、お互いの言語について話したりしました。彼女は日本語にとても興味があるらしく、ひらがな・カタカナを書く練習をしました。漢字は中国語と同じものもあれば違うものもあるので、お互いにその漢字が表す意味を教え合いました。学校の話でも盛り上がり、日本・アメリカ・中国それぞれの学校の違いについても学びました。

アンバサダー活動という活動があり、友達に茶道を披露し日本の文化の体験をしてもらいました。お湯がなかなか見つからなかったので、ダイニングホールでお茶を点てました。とても好評だったのでよかったです。

第4週は「UConn Pre-College Summer」最後の週です。「Pharmacy: Explore the Field」の授業を受ける予定です。

研究発表

ニュース

研究発表

SSH1期生が勤務するアメリカコネチカット大学に留学している池田さんから、現地レポート②が届きましたので、お知らせします。

第2週目は「Food Science and Technology」を選択しました。授業は講義が中心でしたが、火曜日と木曜日の午後はラボに行って実験を行いました。

講義では、食品の背景にある科学技術を学び、健康的な食品の選択方法を考えました。実験では、紫キャベツを用いたpHの測定、アイスクリーム・チーズ・バター作りをしました。クラスメイトとの会話では、日本食のことについてたくさん聞かれ、とても話が盛り上がりました。

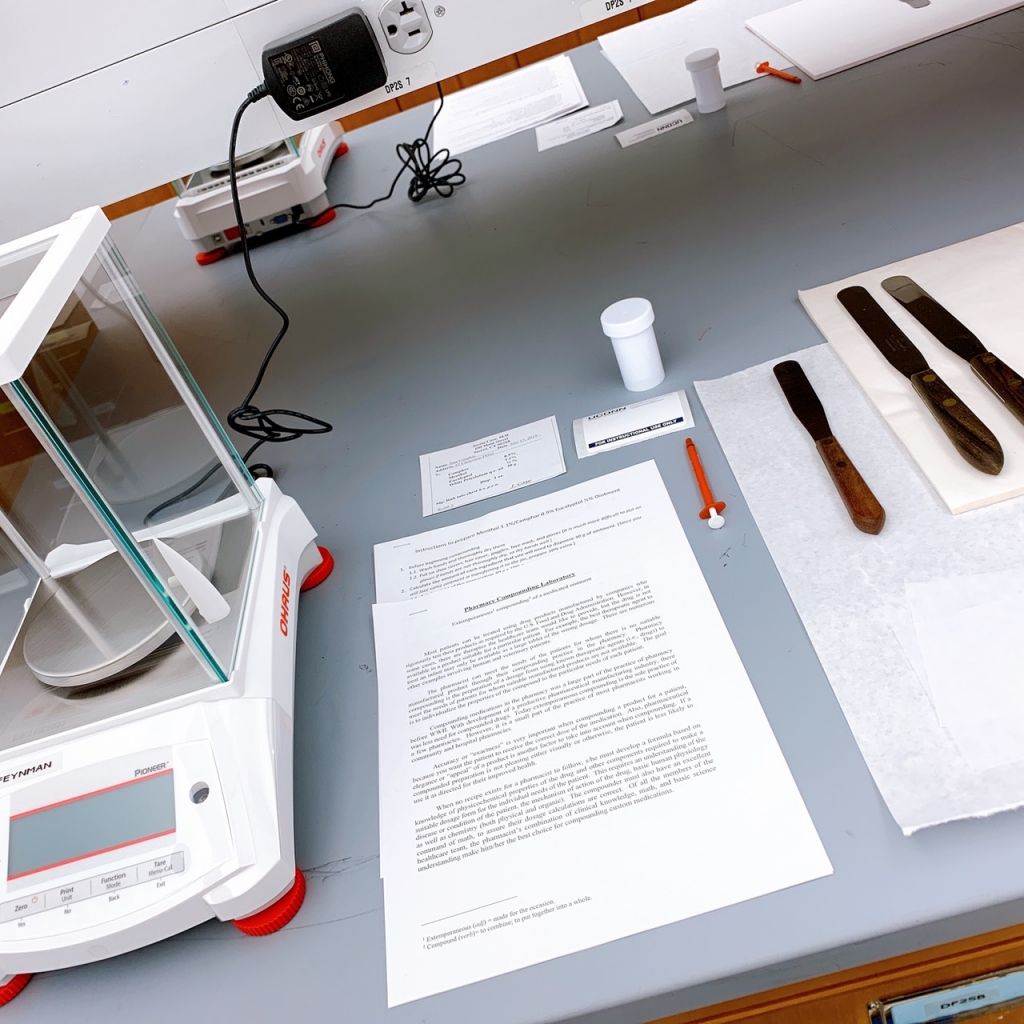

ワークショップは5講座受講しました。中でも「Pharmacy Compounding Workshop」が一番楽しかったです。研究室内で、原料の調合から薬を調合し、容器に入れて患者さんの名前を書くところまで、という製薬の体験をすることができました。

ルームメイトは毎週変わるシステムで、今週はマサチューセッツ州から来た生徒と同じ部屋でした。彼女はとてもフレンドリーで親しみやすく、たくさん話したり、一緒にアクティビティに参加したりしました。そして日本の折り紙を紹介して、一緒に折りました。

今週は、先週の失敗を生かして、最初に周りの人たちに「ゆっくり話して」とお願いしました。するとみんな、会話の中で分からない単語があった時は意味を教えてくれたり、簡単な表現に言い換えたりしてくれて、会話が弾み、新しいことの学びにも繋がっています。新しくできた友達とのグループチャットでは、アメリカの人たちが日頃使っている独特の表現や、省略した文章表現を学びました。

また、アメリカのことをたくさん教えてくれて、アメリカらしい飲み物や食べ物に挑戦しました。その中でもアクティビティで行ったStorrs Centerのピザ屋さんに驚きました。なんと、自分で好きな具材・生地などを選ぶことができました。とても美味しかったです。

第3週は「Digital Animation & Motion Graphics」の授業を受ける予定です。

課題研究

7月18日(木)1限目に、チャレンジリサーチⅠ(普通科1年)では、「リサーチクエスチョン検討会」を行いました。101HRから108HRまでのすべての班が分野別に集まり、リサーチクエスチョンや研究手法について相互に検討したり、その分野を専門としている先生からアドバイスをもらったりしました。他学年の先生にも参加していただき、クラスでの活動とは異なった視点で研究の見直しができました。これから本格的に研究活動に入ります。

海外科学交流

理数科3年の池田夢叶さんが、文部科学省主催の「トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム高校生コース」に選抜され、現在、アメリカ合衆国コネチカット州で約6週間の研修を行っています。現地からレポートが届きましたので、お知らせします。

7月6日(土)に成田空港を出発し、ワシントン経由でハートフォードに到着しました。コネチカット州と日本の時差は、現在サマータイムで-13時間です。日本とは昼夜がほぼ真逆で、最初は時差ぼけで困りました。屋外は日差しが強くてとても暑いのですが、室内はエアコンが効きすぎていて、長袖でいても寒いです。

現在、「U Conn(コネチカット大学) Pre-College Summer」 に参加しています。大学内の寮に宿泊していますが、週ごとに部屋とルームメイトが変更されるというシステムです。第1週は地元の生徒がルームメイトでした。食事は毎日バイキング形式ですが、アメリカらしい食事で、日本の食べ物が少し恋しくなっています。

第1週は「Data Science」の授業を選択しました。日曜日にオリエンテーションがあり、月曜日・水曜日・金曜日は授業とワークショップ、火曜日・木曜日は一日中授業です。毎日、夕食後にはいろいろなアクティビティがあります。

この一週間でたくさんの発見や驚くことがありました。参加しているのは、ほとんど現地の人です。もちろん日本人は私だけです。当たり前のことですが、英語を話す速さにとても驚いています。なかなか聞き取ることができないので、何度も聞き返しています。少人数での会話であれば、簡単に聞き返すことができますが、授業では聞き返すことができないので、とても困っています。でも、困っていると、近くに座っていたクラスメイトが何度も助けてくれました。

「Data Science」の授業では、映画を例に用いて、「cosine similarity」(コサイン類似度:複数の文書などの類似性を表す指数)を求めました。キーボードでの入力が独特で、(私のキーボードは日本語、他の人たちはもちろん英語)とても苦労しましたが、先生がパソコンを貸してくださったり、まわりの人に助けてもらったりで、何とか頑張れました。そして金曜日にはプレゼン発表を無事に終え、一週間の授業が終わりました。土曜日はフィールドトリップでした。

第2週は「Food Science and Technology」の授業を受ける予定です。

大学は迷子になりそうなほど敷地が広いですが、大学内を歩いているとビーバーや鹿に遭遇しました。コネチカット州は自然がいっぱいで、とてもいい環境です。

大学構内と授業の様子

ある日の食事とSession1の集合写真

課題研究

海外科学交流