海外科学交流

午前中は腕時計の製作会社兼博物館である、王鼎時間科藝體驗館を訪問しました。

腕時計に内蔵されている部品やクォーツを見学したあと、歯車を使った時計作りをしました。

歯車の計算をしながら、仕組みを学ぶことができました。

午後は翌日に向けて会場でリハーサルをしました。

また、夜はウェルカムパーティがあり、各国の生徒や先生方と話すことができました。

|

王鼎時間科藝體驗館来記念

|

腕時計に興味津々

|

時計作成中~!

|

|

|

|

|

|

時計完成!

|

発表の会場である新北市役所でリハーサル

|

ウェルカムパーティの

メニュー

|

|

|

|

|

海外科学交流

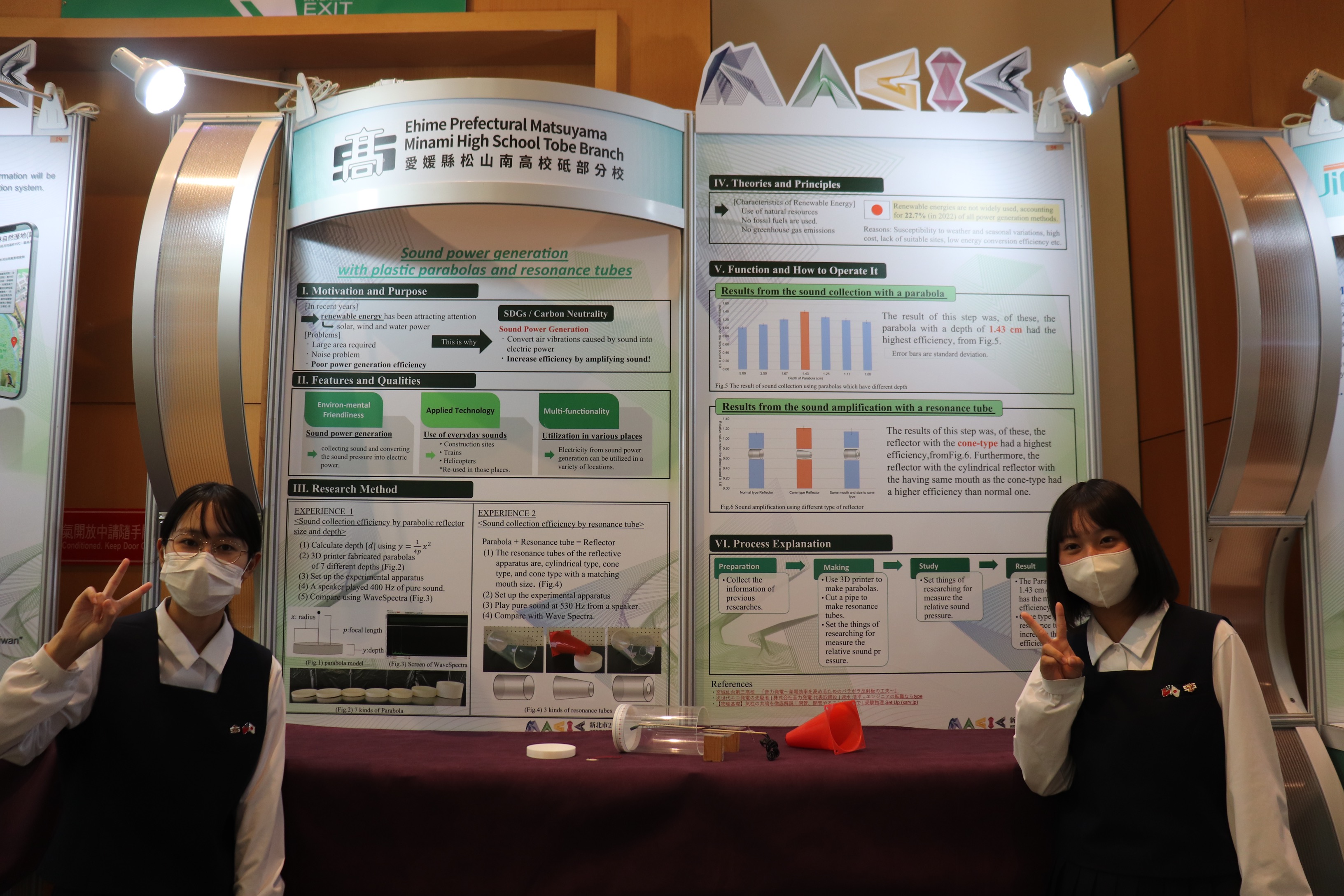

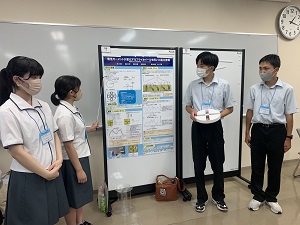

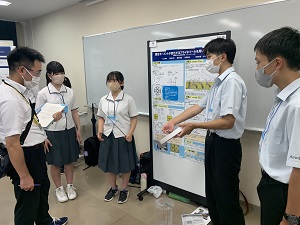

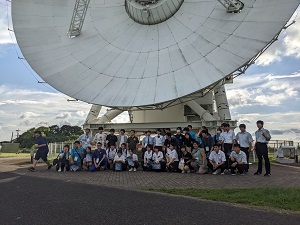

台湾の新北市で開催されている、高校生による国際フォーラムで本校理数科の2年生と砥部分校の2年生が発表を行いました。

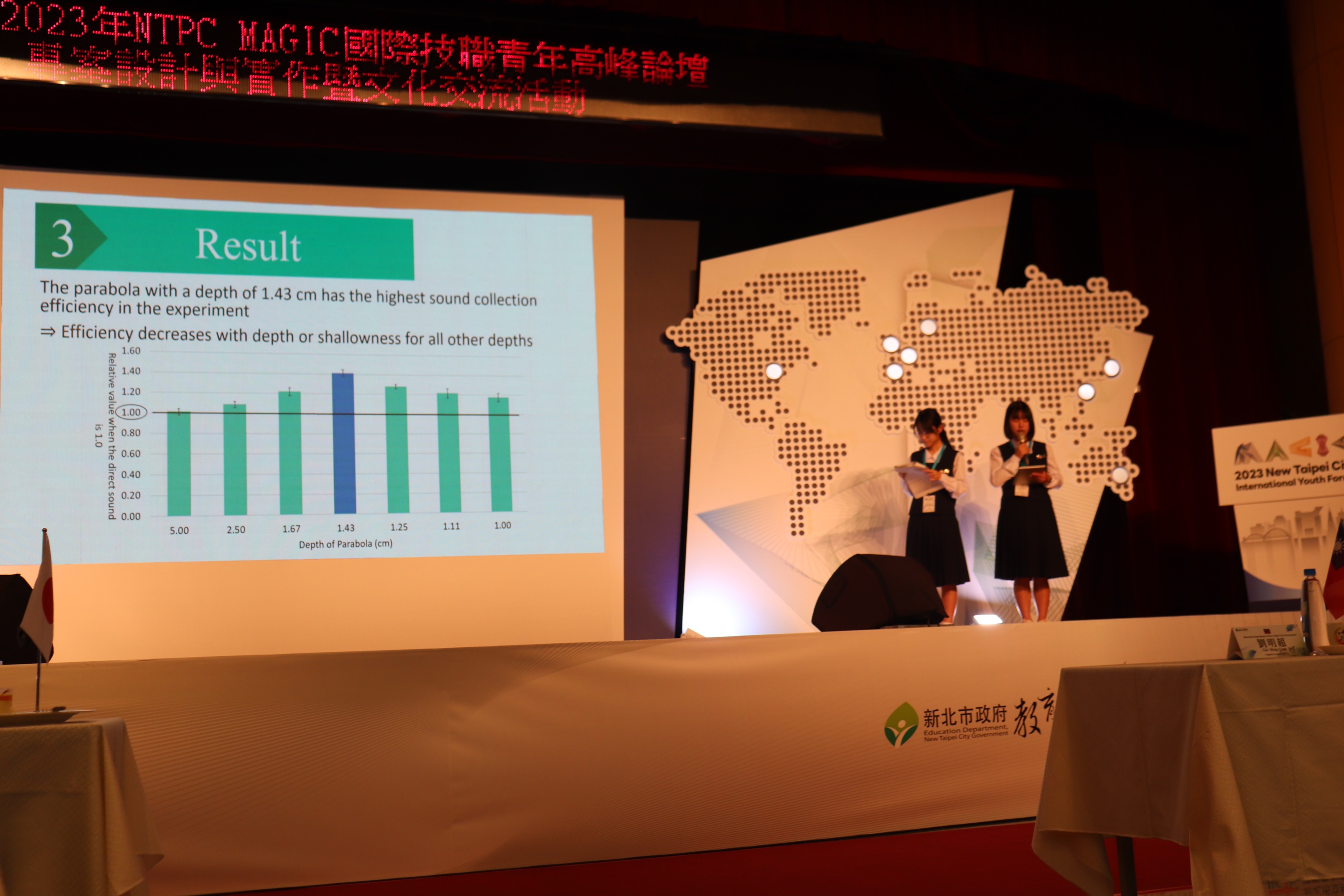

パラボラ反射板と共鳴管を使った音力発電について、英語でステージ発表をしました。ステージ発表に先だって行われたポスターセッションでは科学的で素晴らしいという声もいただきました。台湾や他の国の高校生たちの発表にも耳を傾けていました。

明日からは交流活動やホームステイも始まります。貴重な経験を自分のものにできるよう、多くのことを吸収してきます。

発表タイトル:Sound Power Generation with Plastic Parabolas and Resonance Tubes

開会セレモニーの様子

ポスターセッション

ステージ発表の様子

愛媛県教育委員会教育長様にもご覧いただきました。

楽しく交流しています!

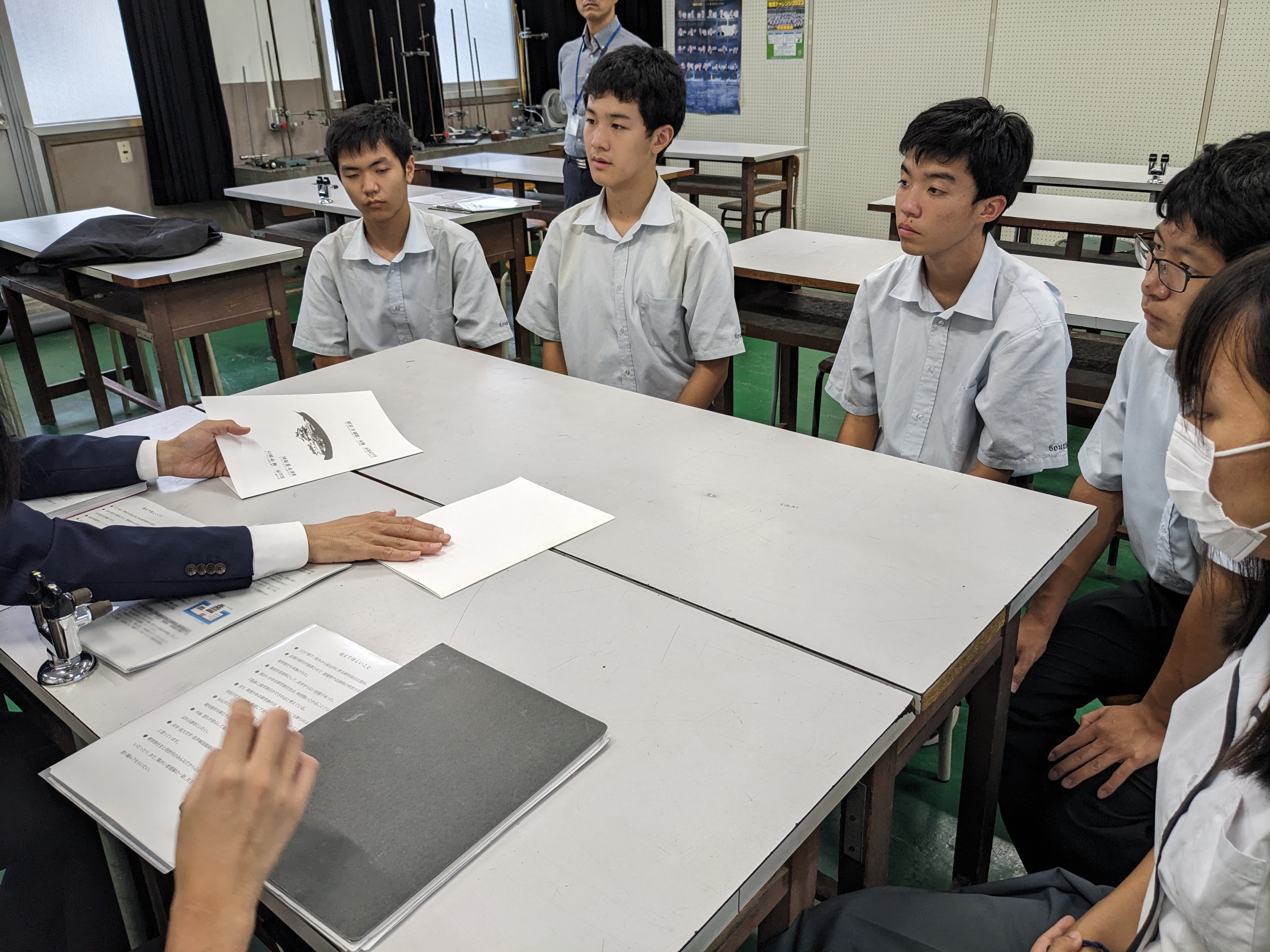

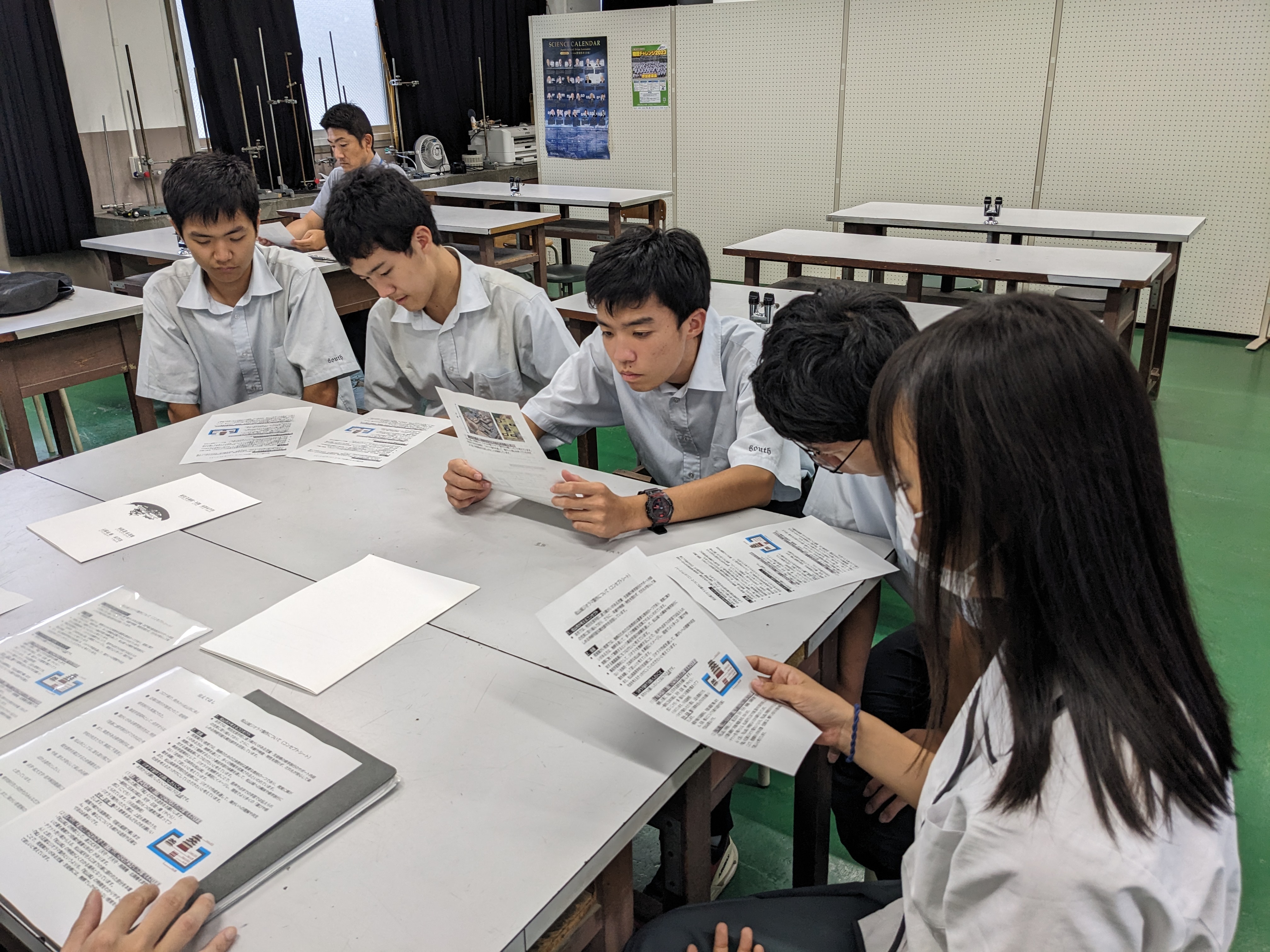

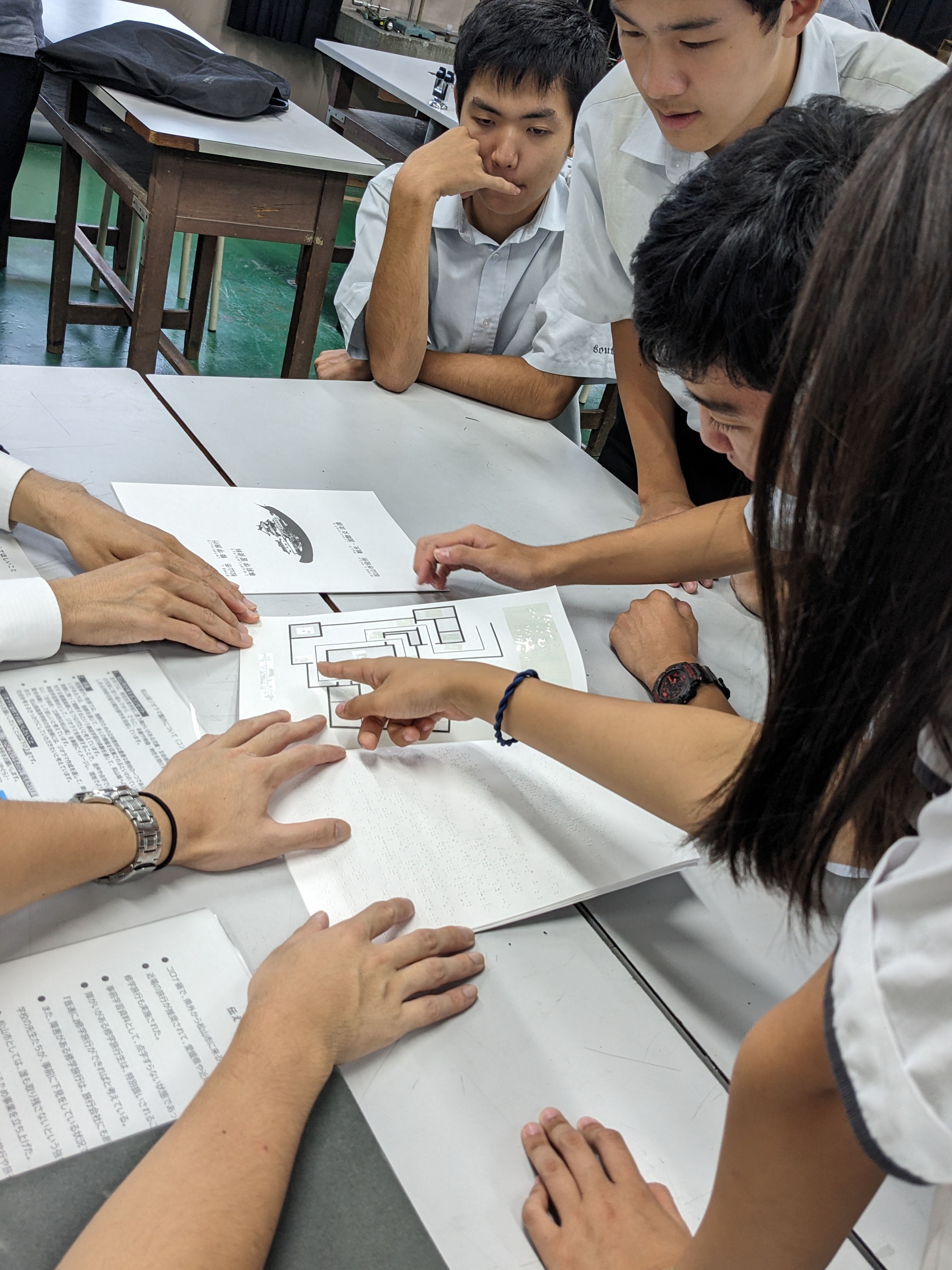

松山市産業経済部様より、ご依頼を受け、3Dプリンターで松山城のジオラマを作製することになりました。この取組は、松山市に来訪する修学旅行生に対する事前学習教材の1つとして利用する予定で、特に弱視の方に対して城の形の特徴を感覚的に理解していただく教材として作製するものです。これを本校物理部の生徒5名がプロジェクトメンバーとして参加することになりました。22日夕刻、松山市の担当者の方がプロジェクトの説明に来られ、積極的に意見を交わしました。

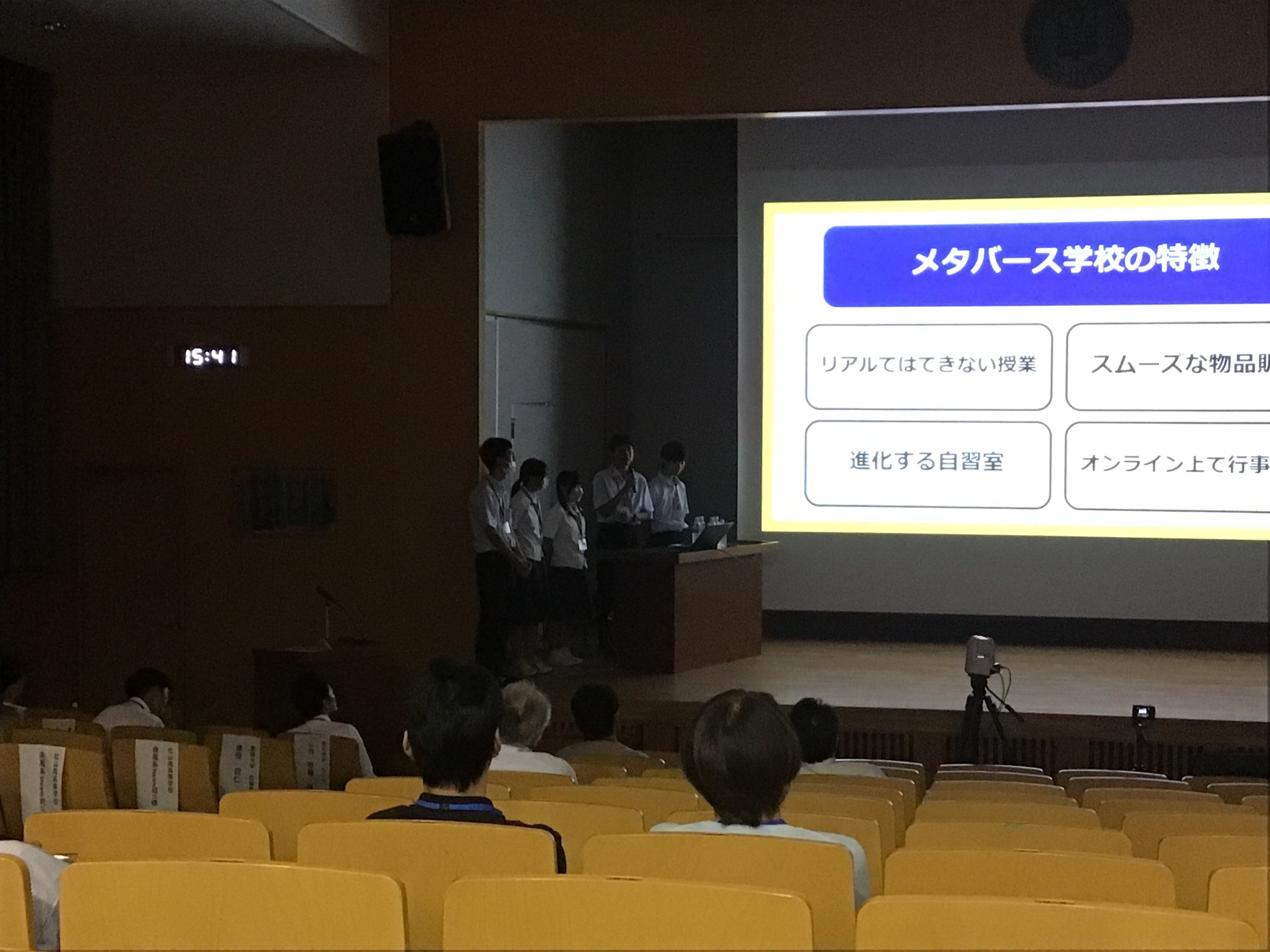

9月16日(土)に愛媛大学で開催された「第2回愛媛デジタルツインフォーラム」(愛媛大学工学部付属社会基盤iセンシングセンター主催)にてDSⅡのメタバース班が発表してきました。

7月にNikkei STEAM シンポジウム2023 で最優秀賞を受賞した2年生5名が,標記フォーラムでの発表を依頼され、以下のテーマで発表してきました。このフォーラムは、デジタルツインのこれからについて,いろいろな立場から実践を報告する会でした。普段目にすることのない社会人による発表会の中で、溌溂とした発表ができました。質疑応答では暖かい質問,講評をいただき,大変貴重な経験となりました。DSⅡはまだまだこれからが研究を深めていく段階です。今日のご意見を参考にして実りある活動にしていきたいです。

テーマ「メタバースによる最強のオンライン教室!」(DSⅡ・メタバース班)

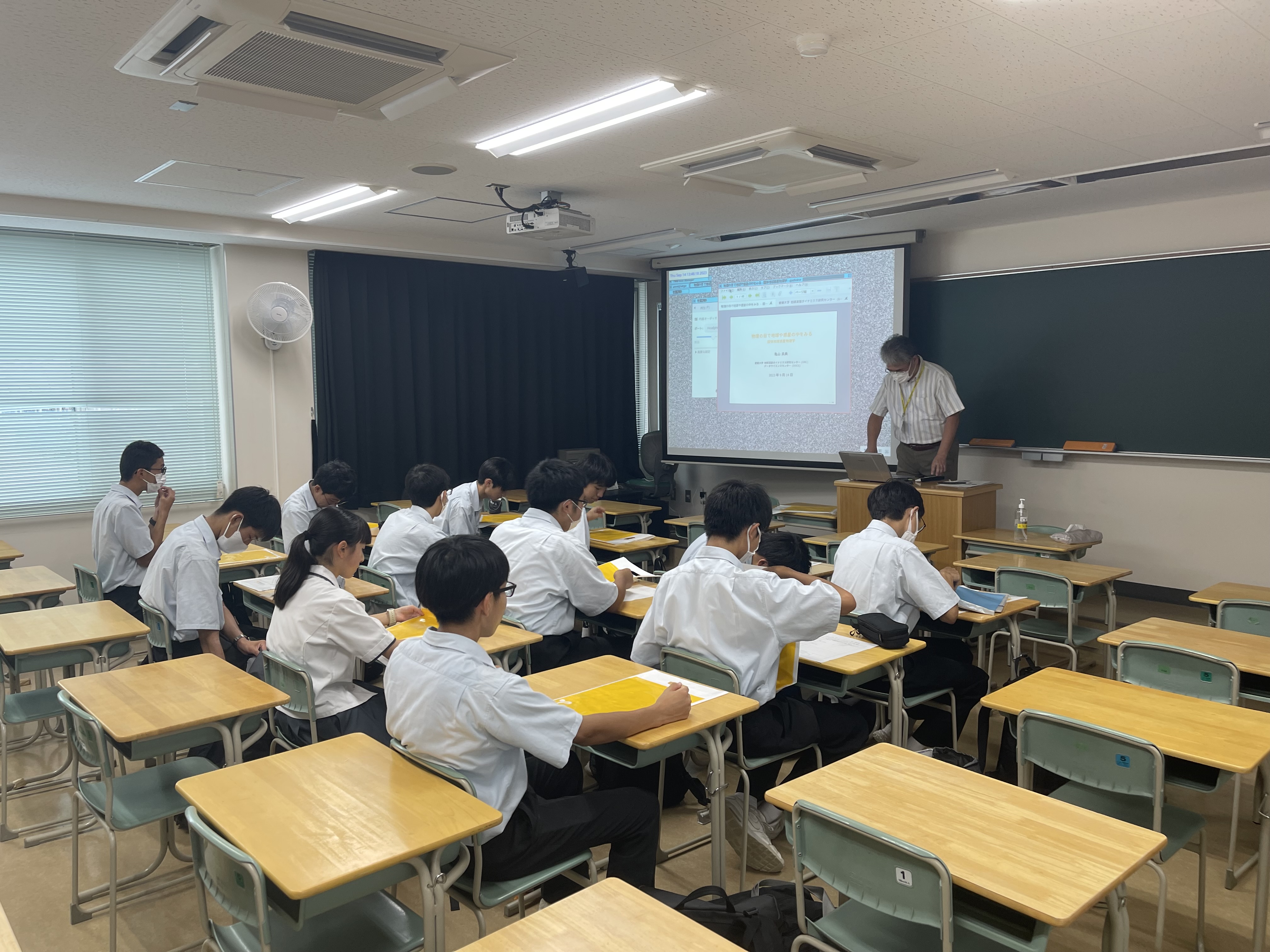

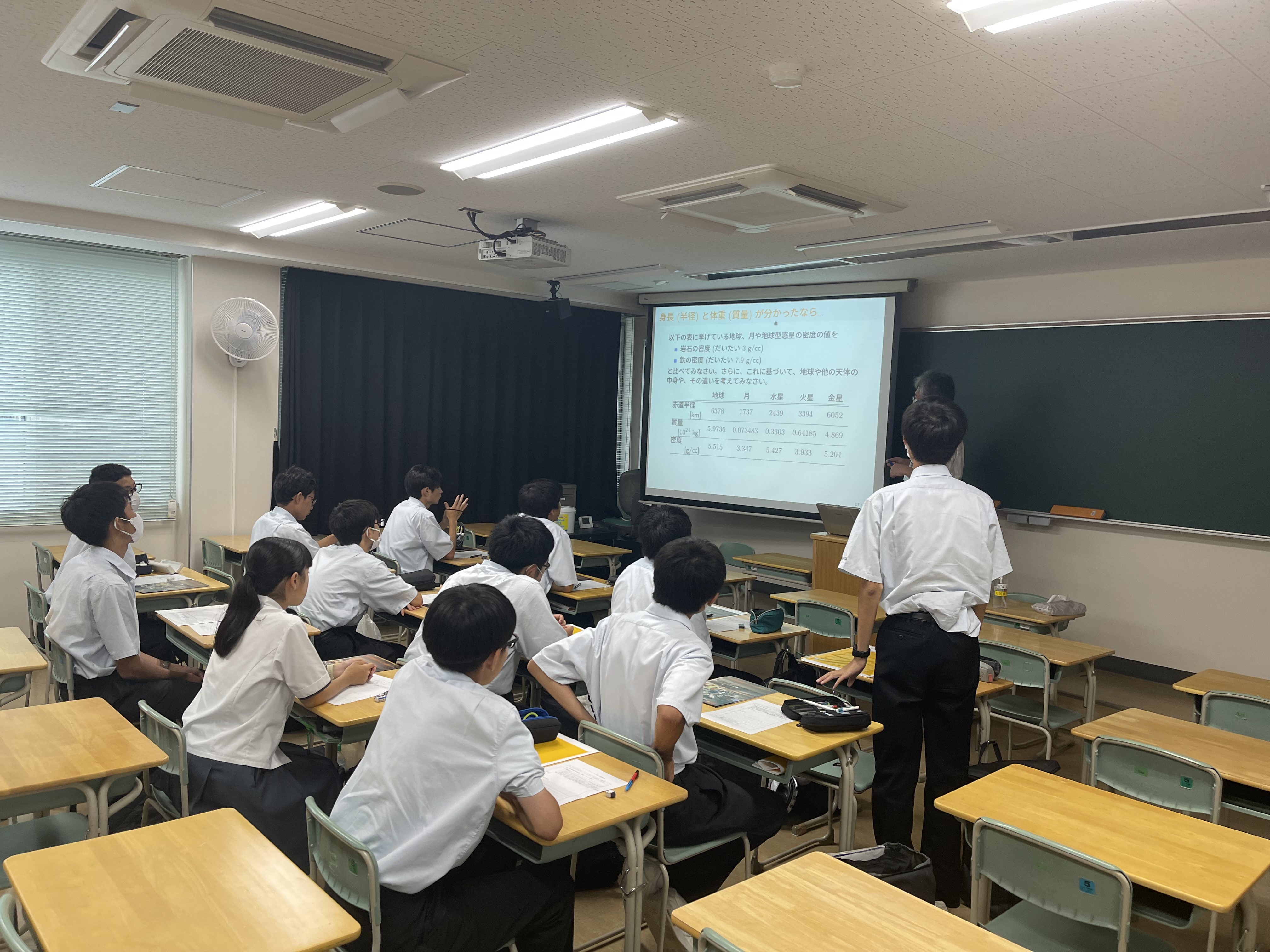

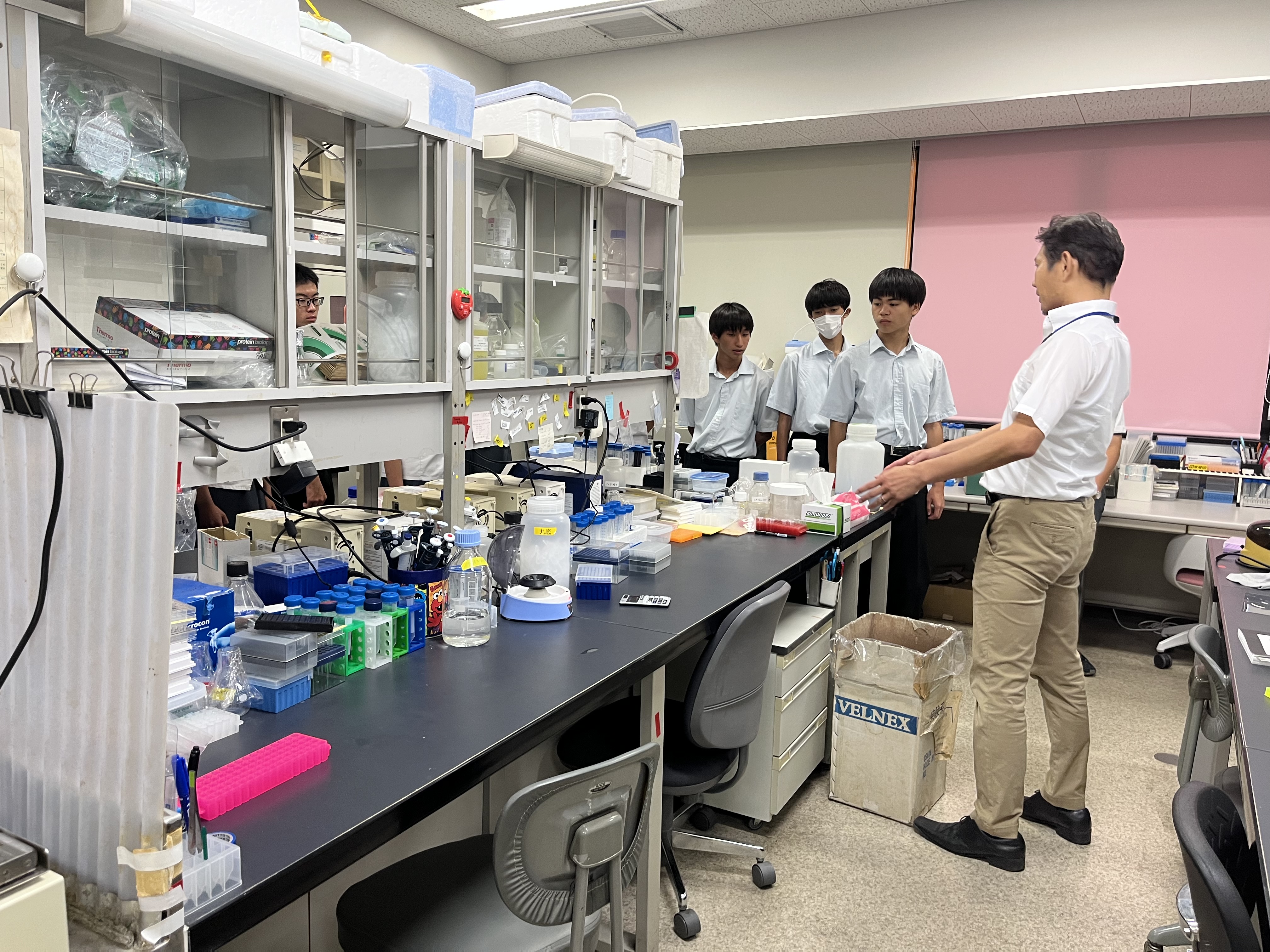

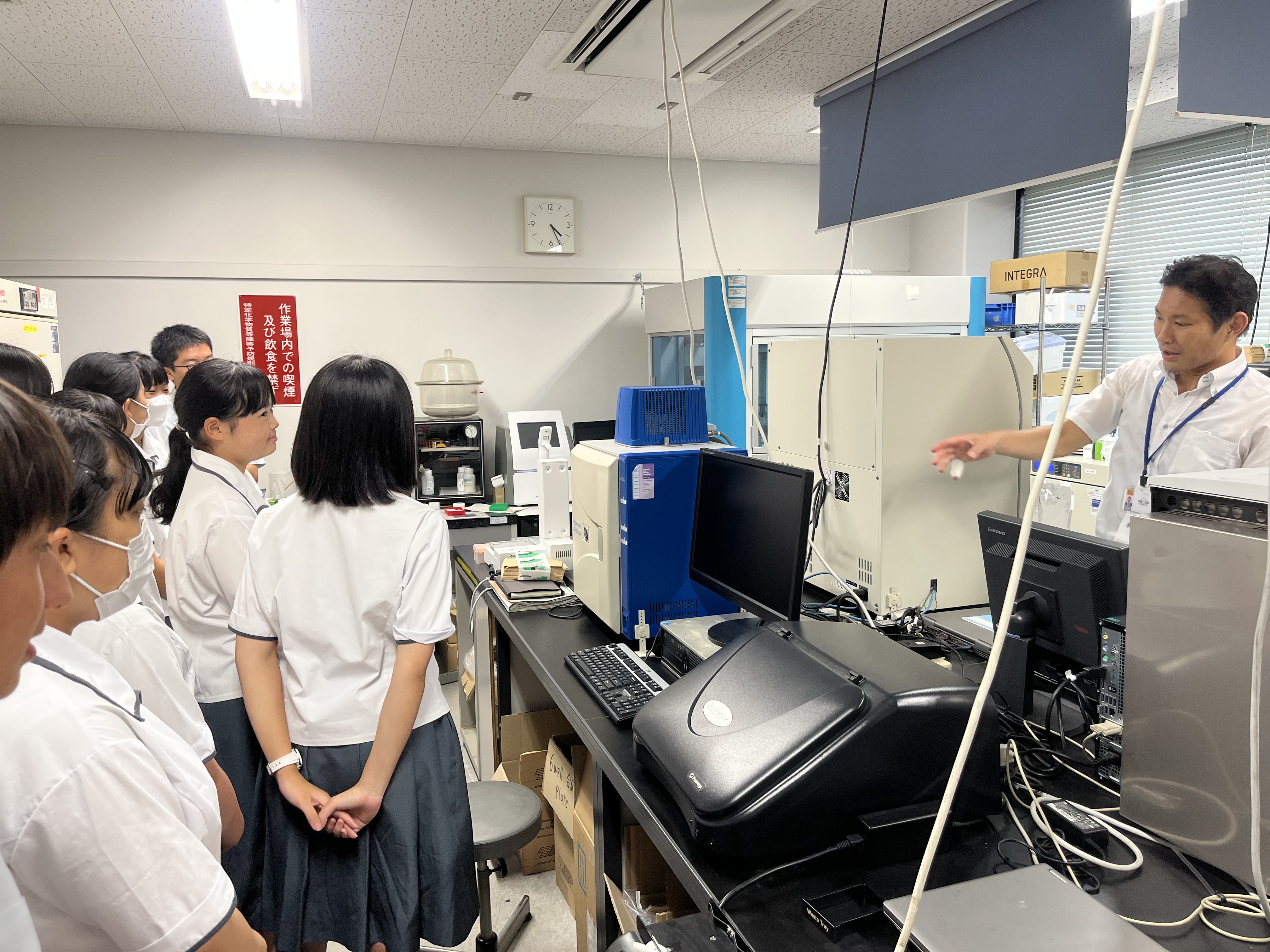

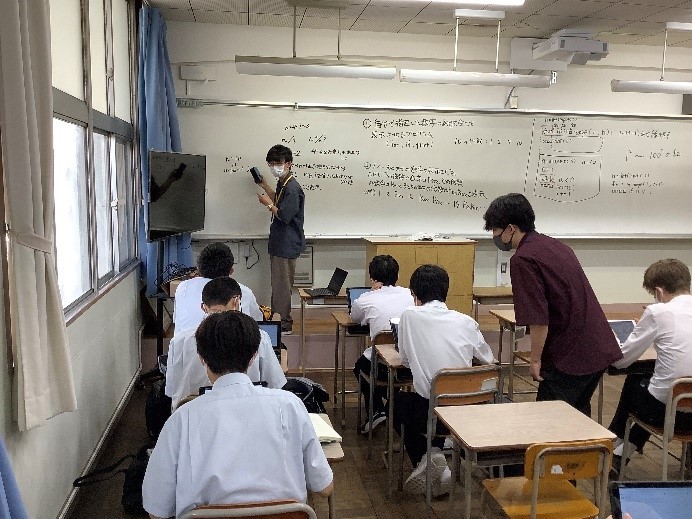

9月14日(木)に愛媛大学で理数科1年生を対象に、以下の高大連携授業が行われました。

【内分泌かく乱化学物質について】 (沿岸環境科学研究センター 国末達也教授)

内分泌かく乱物質が与える影響をそのメカニズムから環境汚染問題まで詳しく解説していただき、大変興味深い内容でした。最後に、es-BANK(生物環境試料バンク)の見学をさせていただきました。世界中から集められた生体標本を50年に渡り保存し、いろいろな研究に貢献しているとのことでした。-25℃の冷凍庫に入り、保存されているウミガメ、イルカ、ペンギンを見せていただきました。

【物理の目で地球や惑星の中を見る --固体地球惑星物理学--】 (地球深部ダイナミクスセンター 亀山真典教授)

いわゆる現地調査を主体とした、誰しもがイメージする地学とは違って、物理や数学を駆使して見えないものにアプローチする地学のお話に、生徒たちは興味深くメモをとりながら聞き入っていました。最後に、「物理や数学はすべての科学の基本だから、がんばっておいてね。それで、地球物理をやってくれるとうれしい。」と締めくくられました。

【基礎からわかるウイルス感染症】 (プロテオサイエンスセンター 高橋宏隆准教授)

ウイルスの構造や増殖方法といった基本からお話をしていただきましたが、初めて知ることや勘違いしていたことも多く、ウイルスに対するイメージが変わりました。講義の後、研究室を見学させてもらいました。実際に研究を行っている学生の姿や、専門的な実験器具、機械を見せていただき、南高でのこれからの活動や、卒業後の進路などを具体的にイメージすることができました。

標記の大会(国内大会表彰)が3月18日に行われ、普通科3年生と普通科2年生の2作品が入賞しました。この大会は、国際大会の日本代表を選出するためのポスターコンペティションです。(大会公式HPはこちら)

・"Problem solving through high school student internships"

MORI Kouki,NAKANO Naoyuki,and YOSHIDA Kouki (Ehime Prefectural Matsuyama Minami High School)

・"To protect the lives of dogs.."

HAYASHI Sou (Ehime Prefectural Matsuyama Minami High School)

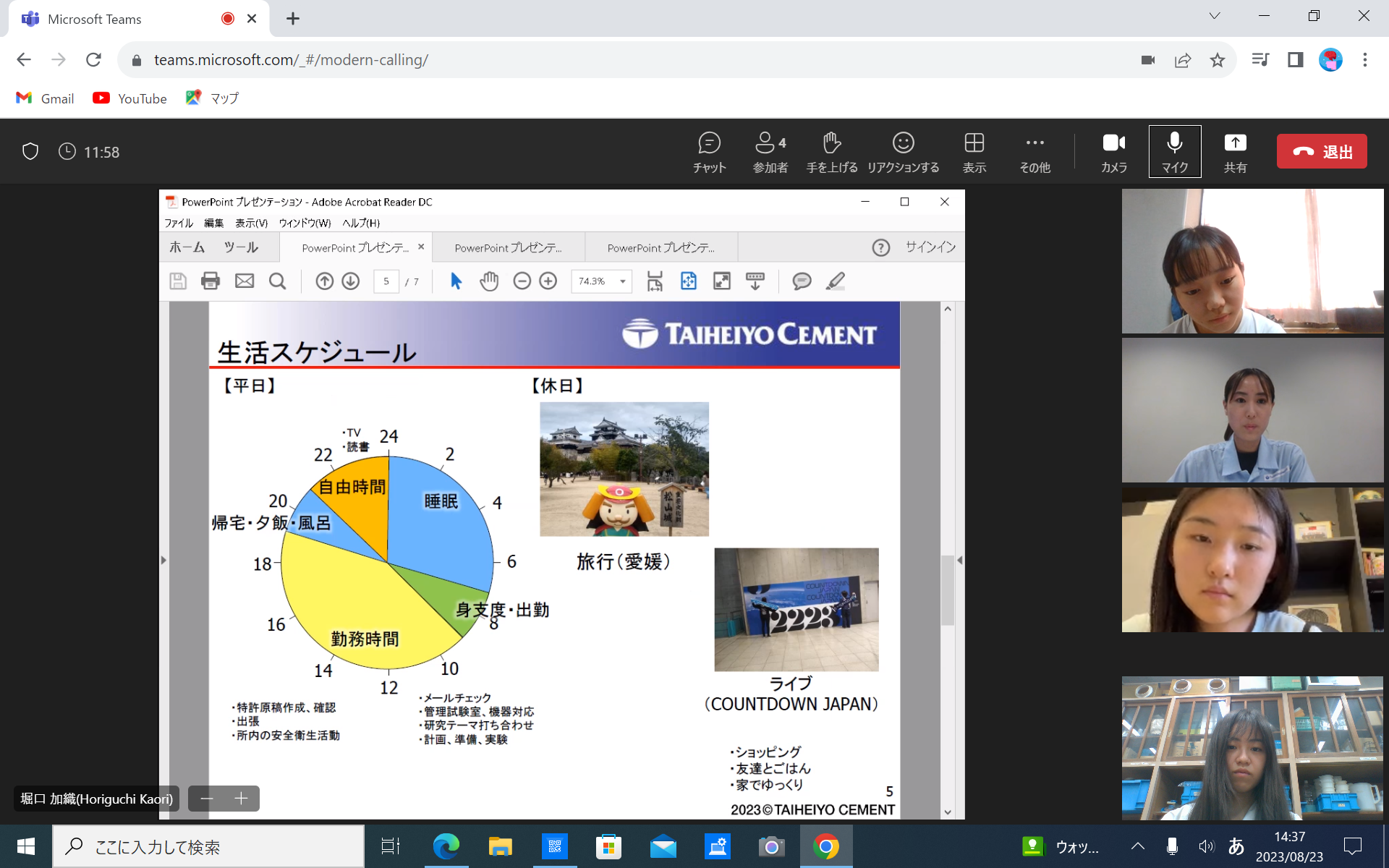

8月23日(木)にオンラインで開催された標記の大会(内閣府・文部科学省・経団連共催)に生物部の理数科女子生徒1名が参加しました。

中学生から大学生が対象のイベントで、数人のグループに分かれて、3人の講師の方と質疑応答を行いました。本生徒のグループは、他のメンバーが中学生で、高校選びの材料になっていたようです。他にも、研究員の方の一日の行動や持っておいた方がよい資格などについても教えていただきました。本生徒にとっては「研究員の方にも出張が結構あるということが一番衝撃的だった」そうです。研究者の仕事に対するイメージが具体化されるよい機会になりました。

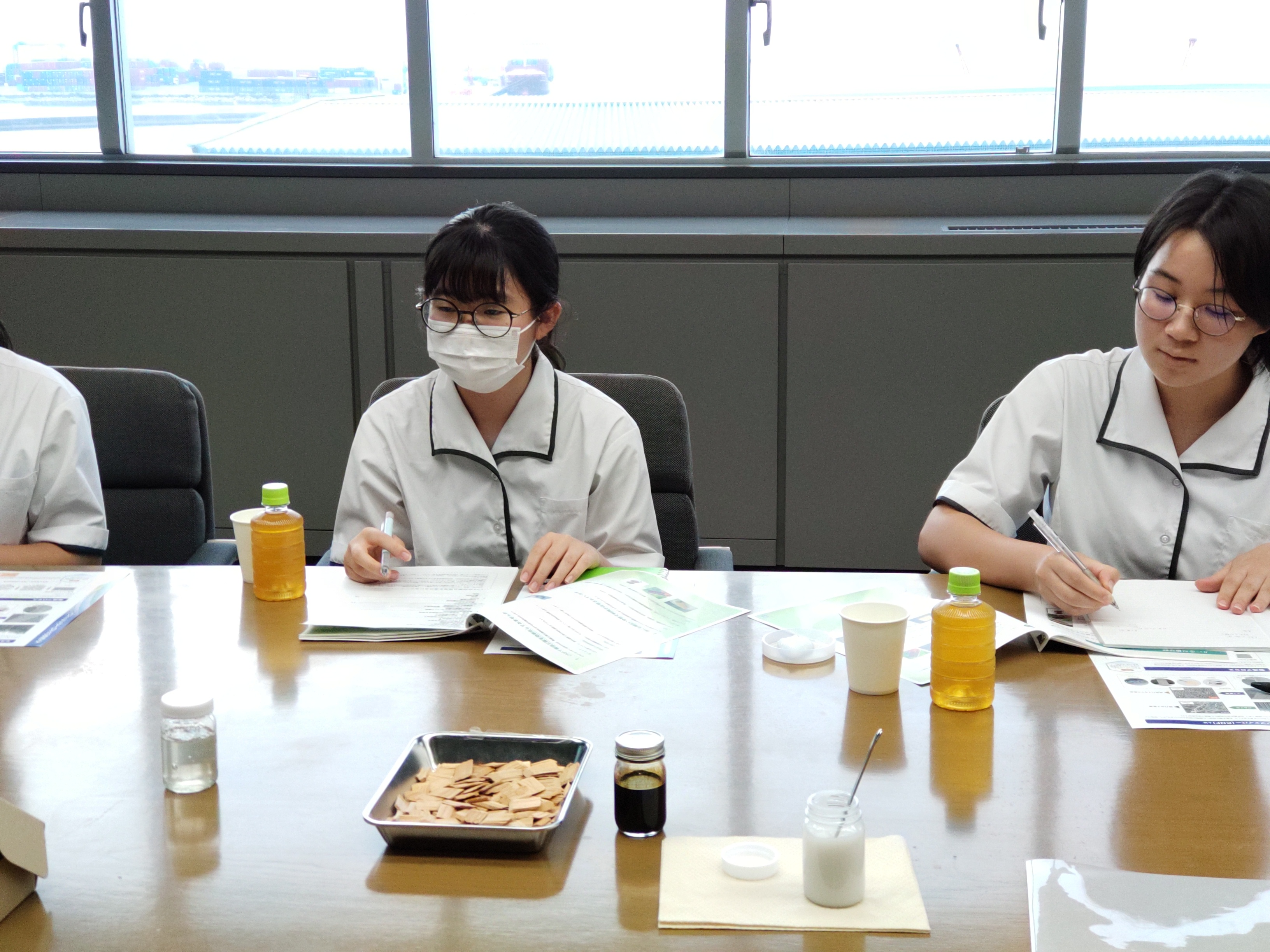

課題研究で森林の利活用をテーマに研究をしているチーム(普通科2年生4名)が、8月22日(火)に四国中央市の大王製紙四国本社を訪問しました。このチームは、文系と理系を横断して結成されたチームで、それぞれの感性を生かして楽しく研究を進めています。

川之江工場では大規模な生産設備に圧倒され、国内外の商品についても理解を深めることができました。

また、四国本社では開発部門の担当の方から脱炭素に貢献できるサステナブルな素材であるCNF(セルロースナノファイバー:植物由来の高機能素材)の機能や活用例を教えていただきました。実際にCNFの質感も確認するなど、貴重な体験と学びの機会をいただきました。

愛媛新聞ONLINE記事はこちら

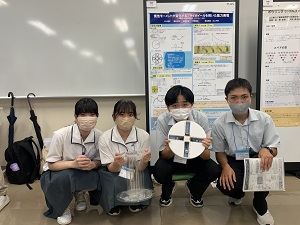

8月17日、18日に鳥取市で開催された、「中国・四国・九州理数科高等学校課題研究発表大会」のポスター部門に本校理数科3年生のフライホイール班が参加しました。大学の先生、他校の先生や生徒に、自分たちの研究についてフライホイールやプロペラを用いながら発表することができました。質疑応答では鋭い質問や指摘もいただきながらも、自分たちの研究成果を丁寧に伝えることができていました。

また、同じように課題研究に取り組む中国・四国・九州地方の仲間と交流をすることができました。賞には届きませんでしたが、自分たちの研究を知ってもらう貴重な経験を得られました。

【研究テーマ】慣性モーメントが変化するフライホイールを用いた風力発電

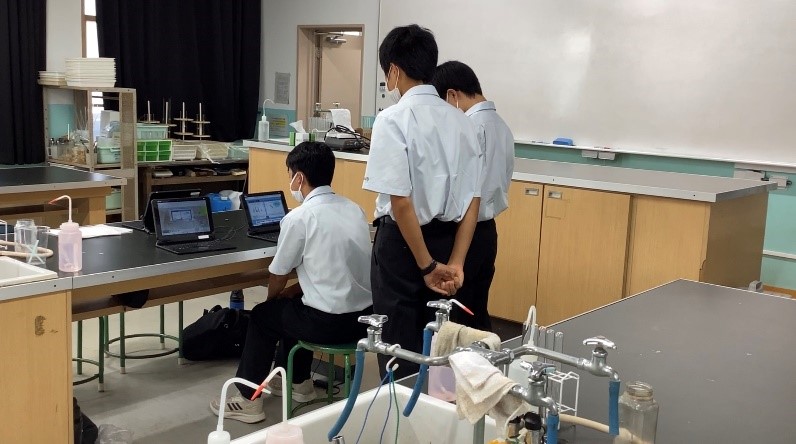

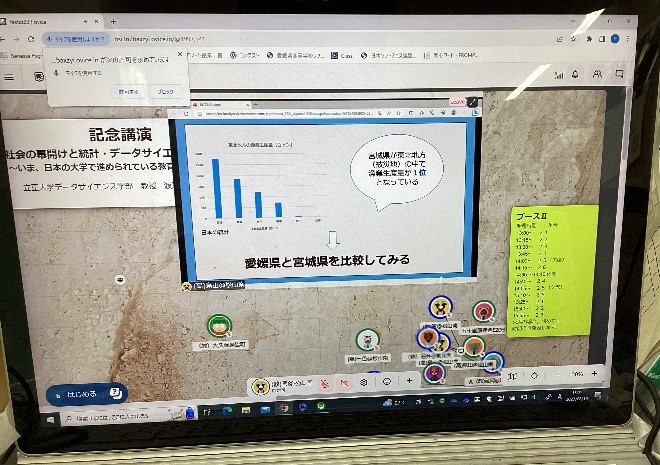

8月19日(土)にバーチャル空間oVice上で開催されたFESTAT2023(全国統計探究発表会)(香川県立観音寺第一高等学校主催)にDSⅡ(普通科2年)の水産災害班・3名が参加しました。今回は、研究初期部門への参加となりました。

午前中には立正大学データサイエンス学部の渡辺美智子教授による以下の記念講演が行われました。本校生徒は、質疑応答でも、疑問に思ったことを直接講師の先生に質問するなど、意欲的に参加していました。

【演題】AI社会の幕開けと統計・データサイエンス活用力の意義~いま、日本の大学で進められている教育改革を踏まえて~

午後から以下のテーマで研究発表と質疑応答(合わせて15分間)を2回行い、研究初期とは思えないほど堂々と発表することができました。専門家からいただいたアドバイスをもとに、さらに研究を発展させられるように頑張ります。

【テーマ】東日本大震災から考える南海トラフ巨大地震に対する愛媛県の水産業への対策

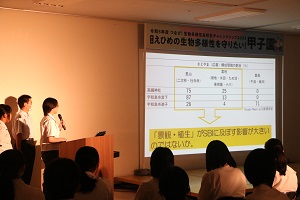

8月16日(水)にエミフルMASAKIで標記の大会が開催され、生物部4名が事前審査を通過した以下のテーマで、2018年から継続してきた5年間の調査結果をまとめて発表し、奨励賞を受賞しました。研究内容について審査員からは生物多様性の評価方法が分かりやすいと好評を得ました。

【テーマ】高縄神社の生物多様性評価~社寺林や里山の保全について考える~

8月17日(木)にはとべ動物園で交流学習会に参加しました。動物たちの糞尿やえさの残渣などを肥料へとリサイクルする工程や、ハズバンダリートレーニング(受診動作訓練)の様子を観察したり、キーパーさんから動物園の役割について、獣医師さんから獣医師の仕事について講義を受けたりしました。生徒たちは楽しみの場としての動物園から「学びの場としての動物園」に意識が変わった様子でした。

研究発表

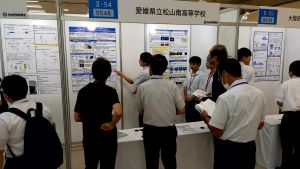

8月9日、10日に、神戸国際展示場で行われたスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会に、本校理数科3年生の光条班3人が「グレア現象の発生条件」について発表し、奨励賞(物理分野で全国2位)を受賞しました。審査はポスター発表形式で行われ、多くの大学の先生方やSSH校の高校生の皆さんと積極的に議論を交わしました。とても楽しく有意義な時間を過ごすことができました。

質疑応答では意欲的に発表しました。

表彰式では、学校名を呼ばれ、驚きました!

一緒に発表練習や議論を交わした西条高校の皆さんと最後に記念写真です。両校ともに入賞して、喜びました。

文部科学省報道発表:https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/r5sshssf.html

研究発表

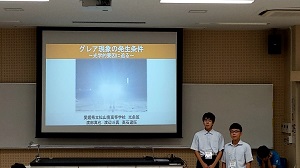

3年生理数科光条研究班は、7月28日~31日に鹿児島大学で行われたかごしま総文2023自然科学部門にて研究発表(物理分野)を行いました。課題は10分のパワーポイントによる研究内容説明と4分の質疑応答でした。研究タイトルは「グレア現象の発生条件 光学的要因に迫る」です。残念ながら、入賞はかないませんでしたが、自分たちが研究してきた成果を分かりやすく発表できていたと思います。発表後、会場におられた他校さんから、内容が面白かったとコメントをいただき、発表内容についての質問も数多くいただきました。

鹿児島についた初日、西条高校さんとリモートで練習会を行いました。大いに議論が盛り上がりました。

大会終了後、巡検にて、薩摩川内市入来の鹿児島大学農学部の農場と天文台を見学させていただき、研究内容をご講義いただきました。内容が興味深く、本校生徒も質問するなど、有意義な時間を過ごしました。

最終日の生徒交流会では、都道県別対抗の紙飛行機大会が行われました。愛媛県の代表チーム同士で協力しながら競技に取り組んでいました。

2日目は、統計数理研究所と株式会社True Dataを訪問しました。

統計数理研究所では、まず宮里先生から研究所の概要説明があり、施設見学の後、持橋先生から「短歌の評価をモデル化する」についての研究紹介がありました。「見えないデータ」を考えて数学的にモデル化することの重要性を学びました。

株式会社True Dataでは外山先生から「ウレコン等を活用したデータ分析の実践ワークショップ」についての実習が行われました。各班が気になった商品を調べて考察し、それをまとめ発表しました。

今回の研修を通して、データ分析やSTEAM教育についてより実践的なことを経験しました。今回学んだ知識を活用する「スキル」を磨いていき、今後の課題研究探究学習、進路探究等に活かしていきたいと思います。

統計数理研究所と株式会社True Data のホームページに記事が掲載されています!

→ 統計数理研究所

→ 株式会社True Data

本研修は、8月1日から2日間、2・3年生の希望者20名が関東方面の大学や企業等を訪問する計画です。

1日目は、東京工業大学と東京大学生産技術研究所を訪問しました。東京工業大学では永原先生から「目に見えないちょっと先を予測してみよう!」についてのワークショップが行われました。班ごとに仮説を立てて計測し、それを数学的には何が言えることになると予想されるかを考えました。後日まとめてオンラインで発表会を行う予定です。東京大学生産技術研究所では、川越先生からSTEAM教育や科学技術コミュニケーション、宇宙物理学、ニュートリノについてのお話をいただきました。その後、施設見学を行い、そこでは大学院生が開発した教育研究アプリを実際に動かして、その仕組みを考察していました。

2日目は、統計数理研究所と株式会社True Dataを訪問する予定です。

7月27日(木)・28日(金)の2日間の日程で、以下の出前講座を実施しました。道後聖母幼稚園の卒園児(小学生)を対象としたイベントとして行われました。顧問によるヒトの進化の解説を行い、続いて高校生がアシスタントとなり、親子でペーパークラフトの頭骨模型を作成してもらいました。両日合わせて約30組・33名の小学生が参加し、ヒト、チンパンジー、ゴリラ、オランウータンの模型を作成してヒトの進化について楽しく学習しました。

【テーマ】ヒトってなに?~紙でつくる頭骨の進化

【会 場】道後聖母幼稚園

【参加者】小学生親子約30組・33名

【本校生徒】生物部6名

7月21日(金)に愛媛大学総合情報メディアセンター内メディアホールにおいてプログラミング体験教室を開催しました。松山市内の小学生25名が参加し、レゴ® エデュケーション SPIKE™ プライムを利用して、プログラミングを体験しました。

本校ICT教育支援員、STEAM教育支援員が講師となり、本校大学生スクールサポーターの愛媛大学生2名、本校1・2年生16名がティーチングアシスタントとして、小学生のサポートをしました。最初に、レゴブロックでそれぞれが創意工夫をしてロボットカーを製作し「SPIKE」というアプリを用いてプログラミングを行い、試走させました。続いて、より速く走るために歯車のパーツを使用してロボットカーを改良し、最後に皆でロボットカー競走を行いました。

参加していただいた児童のみなさん、ありがとうございました。これをきっかけにプログラミングやロボットに興味を持っていただけると嬉しいです。

日本経済新聞社主催の標記の会が大阪国際交流センターで行われ,本校から3班15名が参加しました。(詳細はこちら)

2年生参加の『DIS steam ゼミ』において最優秀賞を受賞しました。

課題研究

6月26日(月)に、教職員を対象にレゴ研修会を実施しました。

昨年度より本校に導入された、レゴⓇエデュケーションSPIKE™プライムを活用して、2人1組で行いました。

内容は、ロボットカーにカラーセンサーを付けてライントレースするプログラムをSPIKEアプリでプログラミングするといったものでした。

先生方は当初は悪戦苦闘していましたが、コツをすぐにつかんで、カラーセンサーで路面の色をみて、動きを変えてライントレースを実行していました。

ニュース

毎週水曜の放課後に、STEAM教育支援員の武田裕喜さん(愛媛大学理学部4回生)、ICT教育支援員の東野亨省さん(愛媛大学工学部3回生)による「Python教室」が開催されています。

プログラムを組みながら、制御するロボット(VEX)を用いて、競技会に参加するチーム「Coding Team Minami」の活動の一環。遅い時間帯(16:40~)ですが、2年生を中心として熱心に学んでいます。学んでいる生徒達は徐々にPythonによるプログラミングを活用してできることが増えてきています。

【Coding Team Minamiとは】

1年生のSTEAM探究の時間に、経済産業省 四国経済産業局のRESAS普及活用支援調査員 坂口祐 様にリモートでご講演いただきました。地域経済分析システムであるRESASの説明や具体例を見たのち、実習も行われました。海外の方が利用するクレジットカードに関することについて調べて発表する生徒も見られ、意欲的に1年生が活動する姿が見られました。

課題研究

4月20日にオンライン会議がありました。この事業は、京都大学理学部生・理学研究科大学院生が高校生とともに探究活動を進めていきます。月に2回、オンラインでご指導をいただき、校内で行っている課題研究を深化させていきます。

研究発表

研究発表

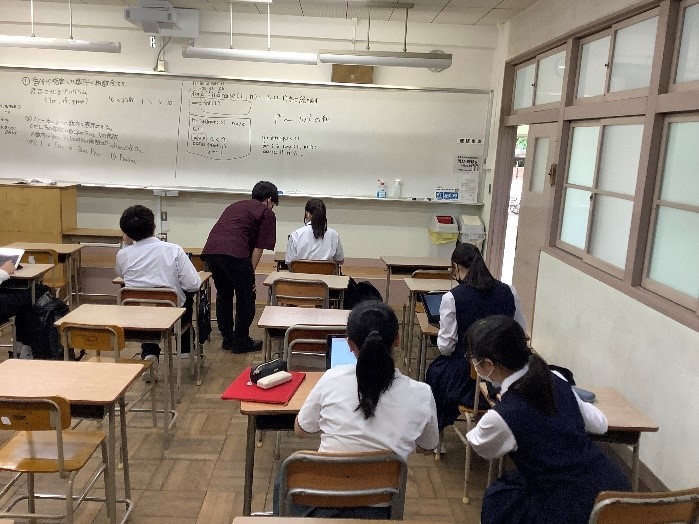

課題研究

高大連携事業

研究発表

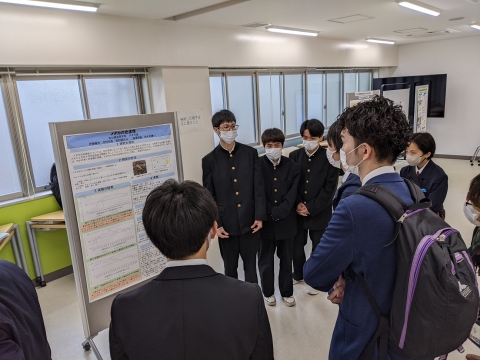

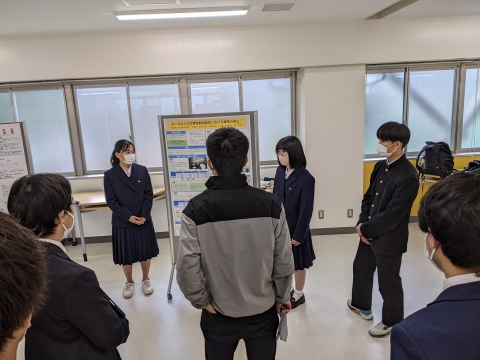

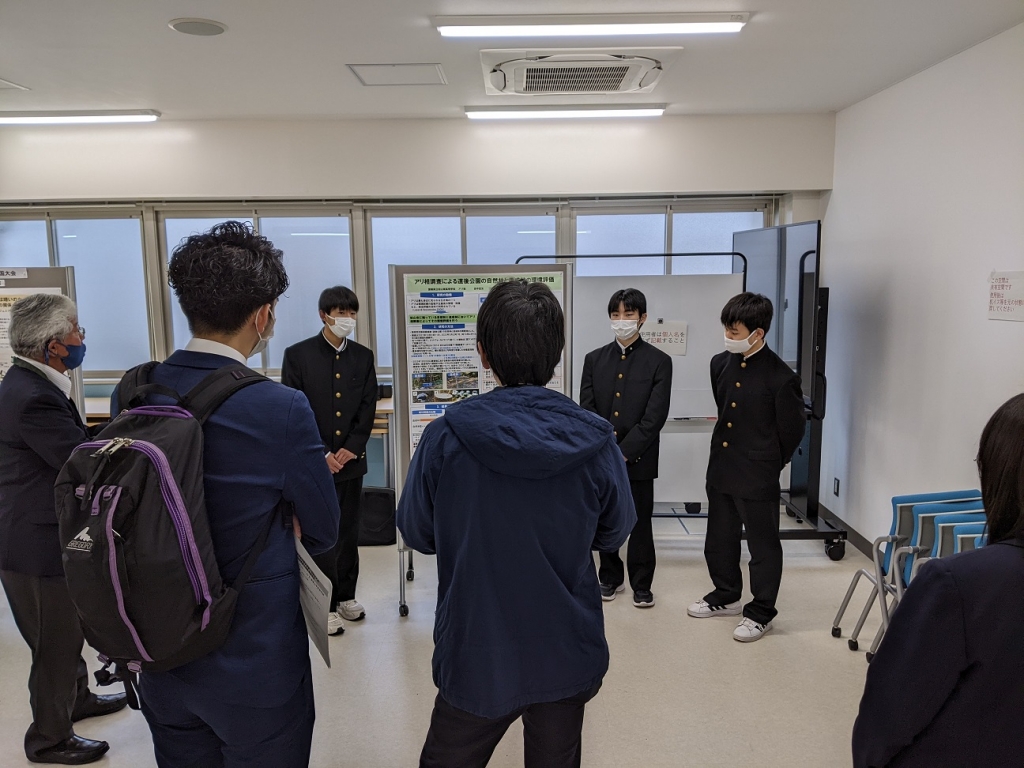

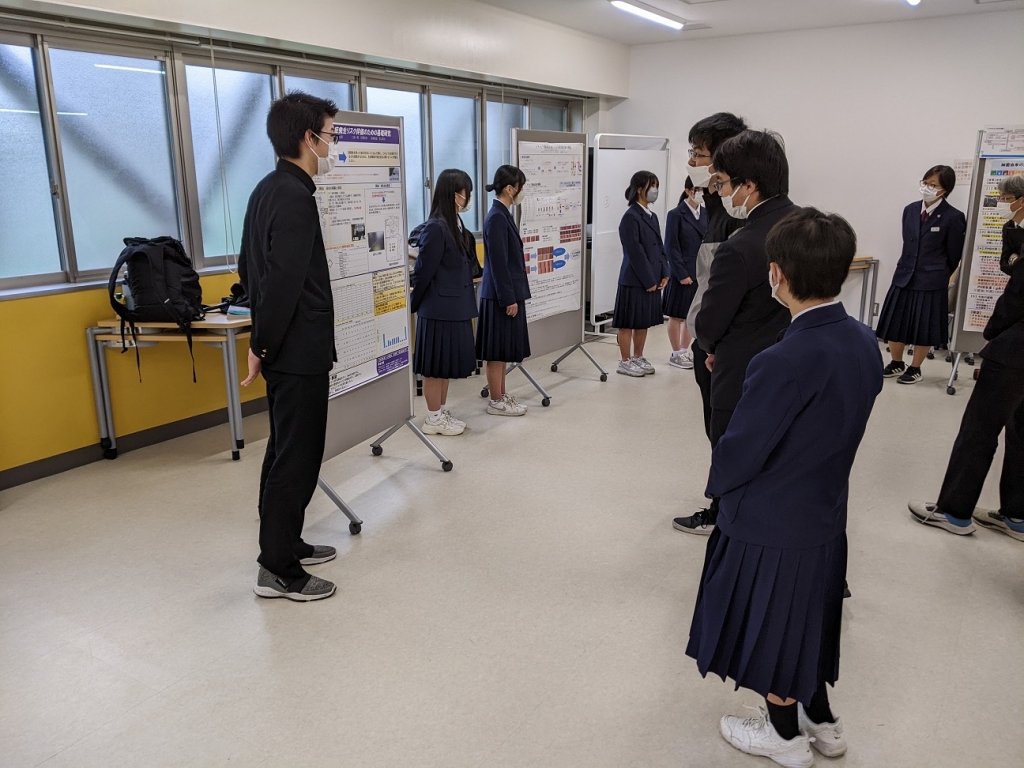

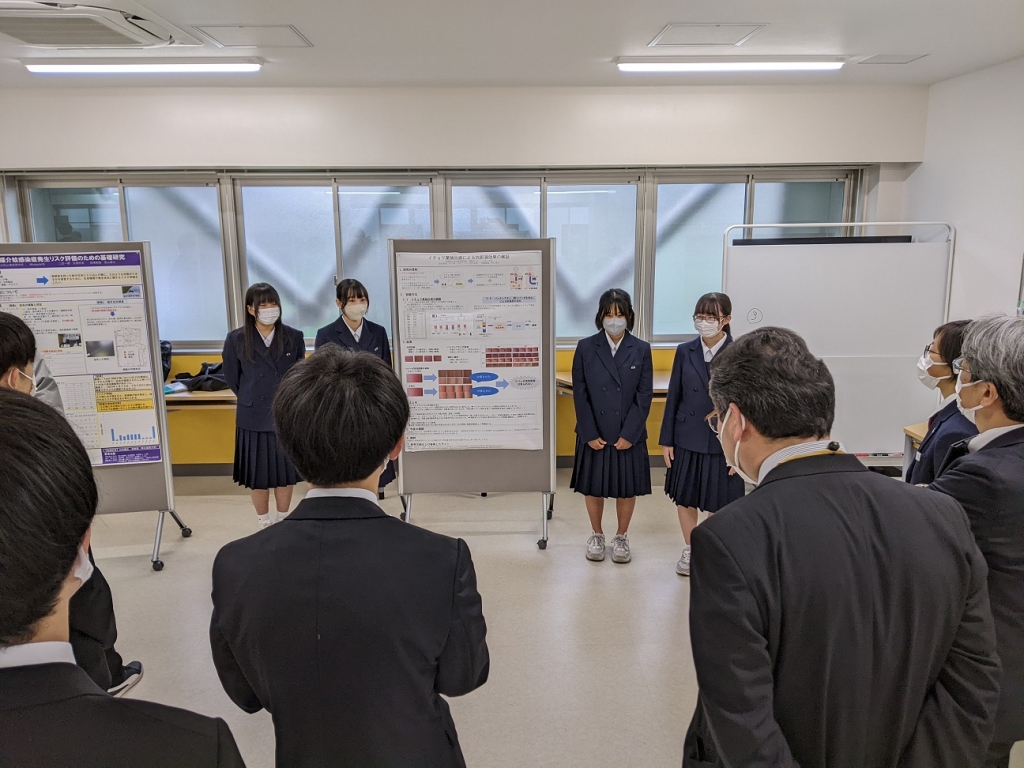

3月21日に愛媛大学教育学部で開催された標記の大会に、本校から以下の5チーム14名が参加し、奨励賞を受賞しました。大学の先生や大学生、そして愛媛大学ジュニアドクター育成塾で研究を行ってきた中学生とポスターセッションを通じてたくさんのアドバイスをいただきました。帰校後には早速、指摘された内容を改善する姿勢が見られました。

<ポスター発表>(5チームとも奨励賞を受賞)

メダカの光走性

ダンゴムシの交替性転向反応に関する研究

アリ相調査による道後公園の自然林と造成林の環境評価

疾病媒介蚊による感染症発症リスク評価に関する基礎研究

イチョウ葉抽出液による抗肥満効果の検証

高大連携事業

理数系教員育成支援プログラムの一環で、1年理数科に課外授業「家庭科×数学」を行いました。STEAM教育の一つとして本校で盛んに実施されている教科等横断型授業に、5月から勤務している大学生スクールサポーターが挑戦。クレジットカードでの支払いを題材に、金融教育(家庭科)を分かりやすい数字に置き換えて数列(数学)で説明するという内容。日常の事象や社会の事象などを教科の内容に落とし込んで考えるための良い教材でした。身近な先輩の授業に、生徒も意欲的に取り組んでいました。

研究発表

海外科学交流

研究発表

研究発表

研究発表

株式会社Rejoui(リジョウイ)代表取締役の菅由紀子先生を講師としてお招きして,本校生徒,教職員を対象としたSTEAM講演会が実施されました。「AI普及期に不可欠なデータサイエンス 高校生に必要な“データを読み解く力”」と題し,現代社会に普及してきたAI技術の具体例や,データサイエンティストに対するニーズ,ホットケーキ会社を例に挙げながら,データを読み解くために必要な思考力について分かりやすくご講演いただきました。

講演後の質疑応答では,データサイエンティストを目指している生徒へのアドバイスも頂きました。貴重なお時間をありがとうございました。

日 時 令和5年1月20日(金)

会 場 本校体育館

参加者 2年生・1年生