研究発表

研究発表

ニュース

ニュース

研究発表

FESTAT2021(統計探究発表会)のキックオフイベントに305HRの継枝さんが参加しました。

全国からオンラインで参加するFESTATのキックオフイベントが開催されました。東京大学の松尾豊教授の「AI・データサイエンスの可能性と未来」という記念講演も行われ,充実したイベントでした。8月21日の本番では南高から継枝さんの他,308HRのCRサッカー班も参加します。全国の高校生,大学の先生方,現役のデータサイエンティストが集まる貴重なイベントでの発表となります。CRⅢの仕上げとして,多くの意見を吸収してきてください。

「ISLP International Poster Competition 2020-2021 in JAPAN」

国際統計ポスターコンペティション日本予選で、本校2年生が優勝して日本代表となり、世界大会に出場しました。

研究発表

課題研究

この夏休み、和歌山県と神戸で発表する砥部焼ぎんなんズが、発表用の小皿を焼きました。

銀杏の実に含まれる鉄分を生かして開発した透明感のある青色釉薬です。科学において再現性は最も重要視される点ですが、見事に前回を上回るような発色となりました。

高校生が考える新しい釉薬の研究に、この小皿を持って全国大会で発表してきます。

前回

今回

研究発表

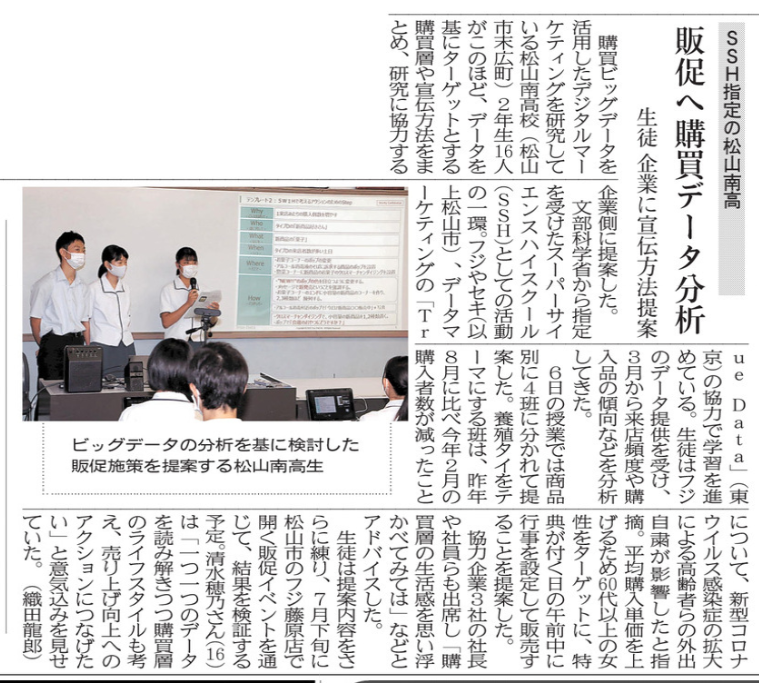

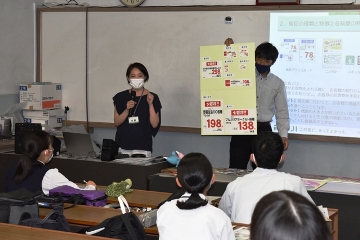

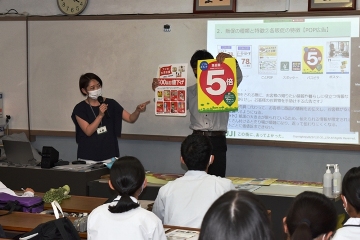

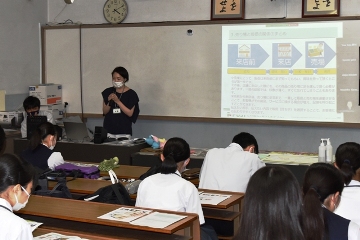

本校が3企業と連携し、取り組んでいる「産学連携データマーケティングプログラム」の様子が愛媛新聞に掲載されました。

2021年7月14日付愛媛新聞(掲載許可番号:d20210714-04)

【各班の計画を実現性を加味し修正したアクション・施策の評価】

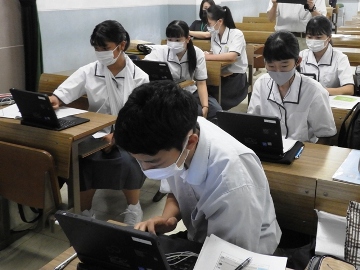

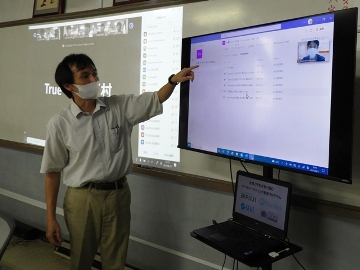

7月13日(火)に、第12回目のプログラムを実施するにあたり、株式会社フジ販売企画・マーケティング部 販売促進・マーケティング課 矢野恭子課長をはじめ3名の方々と、セキ株式会社の関 宏孝社長をはじめ3名の方々にご来校いただきました。また、ZOOMを繋いで、株式会社True Dataの烏谷様をはじめ4名の方々にオンラインで参加いただきました。本日は、「各班の計画を実現性を加味し修正したアクション」について株式会社フジ宮脇様、「施策の評価」について株式会社True Data野村様と塩入様から講義が行われました。

最初に株式会社フジ宮脇様から生徒が提案した施策についてフジ藤原店で実施可能な売場づくりや施策を実施する場所、POP作成についての説明がありました。次に、株式会社True Data野村様から施策について評価の必要性や効果の有無の判断について説明がありました。続いて、株式会社True Data塩入様から手掛けた事例紹介があり、デジタルマーケティングにおける評価指標について紹介がありました。

その後、各班が担当する売場のPOPのデザインを考えました。その中で疑問に思うことを、フジ、セキの担当の方々に質問をしました。

課題研究

7月2日(金)は第10回目の講座として、株式会社フジの大西文和取締役をはじめ4名の方々、セキ株式会社の関 宏孝社長をはじめ4名の方々、そして東京から株式会社True Dataアナリティクス・ソリューション部 烏谷 正彦次長をはじめ2名の方々にご来校いただき、施策作成に向けての意見交換会③を行いました。

はじめに、株式会社フジ 販売企画・マーケティング部 販売促進・マーケティング課 矢野課長と宮脇様からは、施策提案について、Where: お酒の購入個数も多い顧客タイプにアプリ で炭酸水クーポンを出す、How:クーポン記事「 夏本番!焼酎と割って爽快感いっぱいのおいしさを楽しみませんか!」など、いくつかの例を示していただき、生徒は本日のゴールを確認しました。

その後、True Dataアナリティクス・ソリューション部 烏谷 正彦次長からは、各班が考えた販促企画について、それぞれの課題となる点を細かく指導していただきました。その後、生徒はグループに分かれ、5W1Hで考えるアクションのためのStepを各企業の方々のご指導を仰ぎながら考えを深めていきました。

本日は、3時間を超える長時間の講座でしたが、あっという間に時間が経つとともに、改めて、施策作成の難しさと、面白さを実感しました。

次回、7月6日(火)は、いよいよ各班が考えた施策を発表することになります。

課題研究

研究発表

課題研究

6月15日(火)に、株式会社フジ 販売企画・マーケティング部 販売促進・マーケティング課 矢野恭子課長をはじめ3名の方々と、セキ株式会社 情報サービス事業推進室 赤尾昌彦課長をはじめ2名の方々にご来校いただきました。また、ZOOMを繋いで、株式会社True Dataアナリティクス・ソリューション部 烏谷 正彦次長をはじめ3名の方々、株式会社フジの大西文和取締役、セキ株式会社の関 宏孝社長、本校卒業生の白石さんとはオンラインで参加いただきました。

本日の講義は「購買データに基づく売上向上のための施策ついて」、株式会社True Dataアナリティクス・ソリューション部 烏谷 正彦次長から講義が行われました。

講義内容は

・KPI(Key Performance Indicator)の設定について

・売上分析ツリー

・顧客接点を5W1Hで考える

・アクションのためのSTEP

・商品訴求キーワード

・AIを活用したアプリ向けレコメンデーションの事例紹介

でした。

例を示していただきながら、売上分析ツリー、アクションのためのSTEP、カテゴリ傾向読込、商品訴求キーワードについて説明していただきました。

その後、前回までに作成した顧客のプロフファイルをベースに、顧客タイプ別の購買データに基づき、売上分解ツリーを作成し、アクションのためのSTEPとして、Why(どんな目的で)、Who(誰に対して)、What(なにを)、When(いつ)、Where(どこで)、How(どうやって)を考え、買上回数を増やしていくための訴求キーワードを考えました。

今後は、さらに、顧客タイプ別の購買データ、各班担当の顧客タイプの商品部門別の購買データ、曜日・時間帯別や施策別の来店回数と購入金額、該当店舗の月別売上分解ツリーのデータに基づいて、「売上分析ツリー」、「5W1Hで考えるアクションのためのSTEP」、「訴求キーワード」について、前回、前々回の販促についての講義内容を踏まえながら、各班の担当ターゲットと担当商品部門について考えていきます。

次回は、生徒が施策を考えていく中で疑問に思うことが相談できる意見交換会を3社を交えて行います。

課題研究

本年度、本校は、株式会社フジ・セキ株式会社・株式会社True Dataの3企業と連携したデータマーケティングプログラム(令和3年3月から10月までの7か月間)を行っています。

6月8日(火)は第6回目の講座として、株式会社フジの大西文和取締役をはじめ4名の方々と、セキ株式会社の関 宏孝社長をはじめ3名の方々にご来校いただきました。また、ZOOMを繋いで、株式会社True Dataの烏谷様をはじめ4名の方々、先週ご講義いただきましたセキ株式会社クリエイティブディレクター泉様、本校卒業生の白石さんとはオンラインで参加いただきました。本日の講義は「小売業における販促について」株式会社フジ 販売企画・マーケティング部 販売促進・マーケティング課 矢野恭子課長、各班の「ターゲットについて」同課 岩本淳係長から講義が行われました。

講義内容は

「小売業における販促について」

・小売業における販促の役割

・販促の種類と特徴

・売り場と販促の関係

・施策を考えるにあたって

「ターゲットについて」

・各班が担当するターゲットの顧客タイプと商品カテゴリーの発表

・ターゲットとするべき顧客タイプの理由・特徴と提案について

・店舗で行っている販促の現状

でした。

小売業における販促の役割について、「認知」→「興味・関心」→「比較・検討」→「選択」を恋愛に例えながら、お互いの関係性を考慮したアプローチが大切であることを教えていただきました。

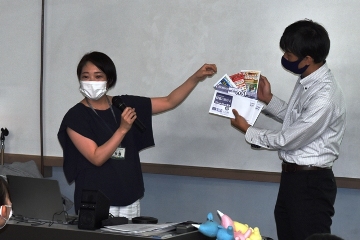

販促の種類と特徴では、チラシ、DM、レシート、POP広告、HPやSNSなど、実際に店舗などで使われている実物などを見せていただきながら、それぞれのメリットとデメリットについて教えていただきました。

売り場と販促の関係では、オリエンテーション時に教えていただいた、定番とエンド・平台のおさらいと、催事場、はみ出し陳列、メニュー提案、チラシ×売り場、デジタル×売り場について新たに教えていただきました。小売業にとって、販促は来店前にまず知ってもらい、興味を持って頂くところが第一歩であること。来店前から来店後、売り場に至るまで、一貫して販促と売り場を連動させることで、お客様がその商品、サービスに接する機会が増え、記憶を呼び起こすことができること。伝えたい相手、伝えたい内容で販促(打ち手)を選択することで、お客様にも伝わりやすくなることを教えていただきました。

施策を考えるにあたって、前準備を怠ると失策は失敗に終わります。施策は前準備も含めて考えることが大切であること教えていただきました。

次回は、各班のターゲットを対象にした店舗での施策実施に向けて、株式会社True Data様から「フィールドワークの内容について」説明が行われます。

課題研究

6月1日(火)に、セキ株式会社から関 宏孝社長をはじめ5名の方々にご来校いただき、また、株式会社フジの大西文和取締役をはじめ2名の方々、株式会社True Dataの外山様をはじめ3名の方々とはZOOMで繋いで、セキ株式会社クリエイティブディレクター泉功太様とアートディレクター/グラフィックデザイナー大西柚実様から「販促について」の講義とグループワークが行われました。

講義内容は

・セキ株式会社が行っているプロモーション企画について

・1日の生活の中で触れる販促・広告について

(1人が1日あたりに企業から投げかけられる情報は約4000件 なんと江戸時代の1年分)

・プロモーション企画で重要なことについて

・グループワークと発表

「フジのプレミアムクリスマスケーキを売るためのプロモーション戦略を立ててみよう」

でした。

情報が溢れる世の中で、しっかりと商品やサービスの魅力を伝え、購入につなげるためには、「売りたい相手(ターゲット)」にぴったり合ったツール(武器)とメッセージ(表現)で訴求することが大切であることを教えていただきました。このことを踏まえて、グループワーク「フジのプレミアムクリスマスケーキを売るためのプロモーション戦略を立ててみよう」では、ターゲットを1班は「一人暮らしの女子大学生」、2班は「グルメに厳しい30代前半男性」、3班は「仕事と家庭で大忙しの30代後半女性」、4班は「みかん作り一本で生きてきた70代男性」とし、「認知」してもらうために、「興味・関心」してもらうために、「比較・検討」してもらうために、「購入」してもらうために、どのような「ツール」をつかって、どのような「メッセージ」を伝えるかを考え、班別に発表を行いました。

予定していた70分を少し超えましたが、今回の講義もとても興味深い内容だったため、あっという間に時間が経っていました。

次回は、今回の内容を踏まえて、株式会社フジ様から、「売り場づくりと販促について」講義が行われます。

課題研究

課題研究

課題研究

課題研究

課題研究

課題研究

高大連携事業

課題研究

課題研究

4月11日(日)、令和3年度四国地区SSH生徒研究発表会がオンラインで開催され、本校理数科2年生、3年生が参加しました。

昨年度はコロナ禍で中止となりましたが、今年度は各校の代表によるオンラインによる発表会と発表動画オンデマンドによる開催となりました。本校からは光の干渉班が15分間の研究発表・質疑応答を行いました。地域の特色を生かした研究や、環境や防災をターゲットした研究など多岐にわたる内容の研究発表が行われ充実した時間となりました。本校生徒も他校の研究発表の内容や指導助言のコメントから自分たちの研究に役立てよう熱心に参加していました。今後の研究が楽しみです。

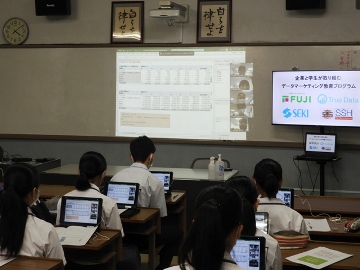

令和3年3月30日(火)、株式会社フジ様、セキ株式会社様にご来校いただき、また、株式会社True Data様にはオンラインで参加いただき、企業と学生が取り組むデータマーケティング教育プログラムオリエンテーションが行われました。

このプログラムの全体シラバスをセキ株式会社赤尾様からご説明いただきました。

その後、関係各社の紹介をしていただきました。

セキ株式会社の関様から、生徒の皆さんが小学生の夏休みの課題として取り組んだ問題集やミネラルウォーターのペットボトルのラベルを印刷していること。また、タウン情報誌の発行やHPなどのウェブデザインなどを手掛けていることをご紹介いただきました。

株式会社True Dataの米倉様からは、企業理念(パーパス)である「データと知恵で未来をつくる」についてお話しくださり、データマーケティングには「データ」「テクノロジー」「活用ノウハウ」の3領域が不可欠であることをお教えいただきました。また、True Dataで長期のインターンを行っている本校卒業生で、東京大学1年生の白石君から生徒皆さんに向けてメッセージがありました。白石君は生徒の相談役として参加していただきます。

株式会社フジの大西様からは、フジ出店形態やグループ会社などを紹介いただき、地域のニーズに総合的にお応えするために「フジカンパニーズ」を形成し、地域の豊かな暮らしを創造する取組をご紹介いただきました。

続いて、流通業について、株式会社フジの矢野様からご説明いただきました。流通業や小売業、スーパーマーケットの売り場や購買データの活用、来週から行う店舗でのフィールドワークのポイントについてお話しいただきました。

最後に、データ活用について株式会社True Dataの烏谷様から、ご説明いただきました。

このプログラムは、10月まで行われます。生徒は、今後、フジの購買データを活用して、店舗のレイアウトや品揃えを提案し、店舗で検証を行います。4月3日と10日に店舗でフィールドワークが始まります。

本プログラムのプレスリリースはこちらです。

本校のSSH研究成果報告会の様子が愛媛新聞に掲載されました。

2021年3月30日付愛媛新聞(掲載許可番号:d20210330-06)

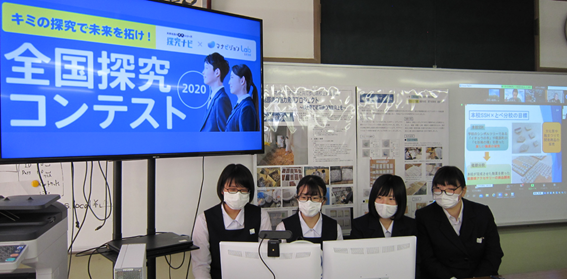

本校2年生が全国探究コンテスト2020(探究ナビ×マナビジョンLab)の最終審査に出場しました。

2年生普通科CRで、「砥部焼の認知度アップ大作戦~砥部焼作りに来てみんけん!~」と題して、様々なデータを組み合わせ、理数科SSと砥部分校デザイン科の取組を織り交ぜながら、砥部焼の認知度を向上させる政策を提案しました。残念ながら入賞ななりませんでしたが、理数科の釉薬を用いて、デザイン科の生徒が作った砥部焼のブローチなどの実物を見ていただくと、審査員先生や運営の方々から「早速、形にできていてすごい!」と評価いただきました。

DIGとは、地図や図面を囲みながら、参加者全員で災害リスクをイメージ(見える化)し、予防策や対応策を考える(カイゼンする)参加型図上演習のことです。愛媛ME(Maintenance Expert)、岐阜MEの方々だけでなく、愛媛大学や岐阜大学の先生方と協働して、地理において防災学習を行っています。