課題研究

WRO(WORLD ROBOT OLYMPIADTM) Japan 2024中国地区予選会に本校から以下の2チームが出場しました。この2チームは今年度の「Coding Team Minami」として活動してきたメンバーで、6月から2か月間、今大会に向けて準備をしてきました。今年度のテーマは「災害復興ロボット」であり、ゴミの移動、ブロックの積載、水道管パイプの架け替えなどのミッションが課せられました。本校の2チームは残念ながら予選通過できませんでしたが、学びの多い大会となりました。来年こそは全国大会に出場できるよう早めに準備をしていきたいと思います。

【WRO Japan 2024中国地区予選会】

開催日:2024年7月28日(日)

会 場:岡山情報ビジネス専門学校

部 門:エキスパート競技(シニア部門)

参加者:理数科2年生4名、理数科1年生1名、普通科2年生1名

【本校から出場した2チーム】

Minami Inovators

Coding Minami

課題研究

課題研究

課題研究

去る6月10日(月)にWaipahu High School(ハワイ)の生徒4名と教員1名、University of Hawaiiの学生2名が来校し、国際科学交流を行いました。本校からはESS部、自然科学部、茶道部の1,2年生を中心に交流し、以下の活動を行いました。昼休みには、昨年修学旅行でWaipahu High Schoolを訪問した3年生も交流し、充実した1日を過ごしました。生きた英語に触れるだけでなく、ハワイの高校生や学生さんの日本文化に対する知識が豊富なこと、コンピュータサイエンスに長けていることなど多くの刺激を受けました。

1 キャンパスツアー・セレモニー(ESS部・校長先生)

2 プログラミング体験講座(大学生スクールサポーター・自然科学部)

3 茶会体験(茶道部)

4 記念撮影

課題研究

課題研究

STEAM探究Ⅱ(普通科2年生)では、第12回高校生ビジネスプラングランプリ(9月出品予定)に向けて、データ利活用型の課題研究に取り組みます。そのコンテストの主催者でもある日本政策金融公庫の門馬弘明様をお招きして出張講義をしていただきました。

本日は基礎編ということで、「ビジネスとは何か」について講義していただいたり、ビジネスアイデアを考えてみるワークショップをしたりして、『人が求めるものは年齢・環境・ニーズによって変化する』ことについて学ぶことができました。5/1に中級編、5/21に応用編と続きます。

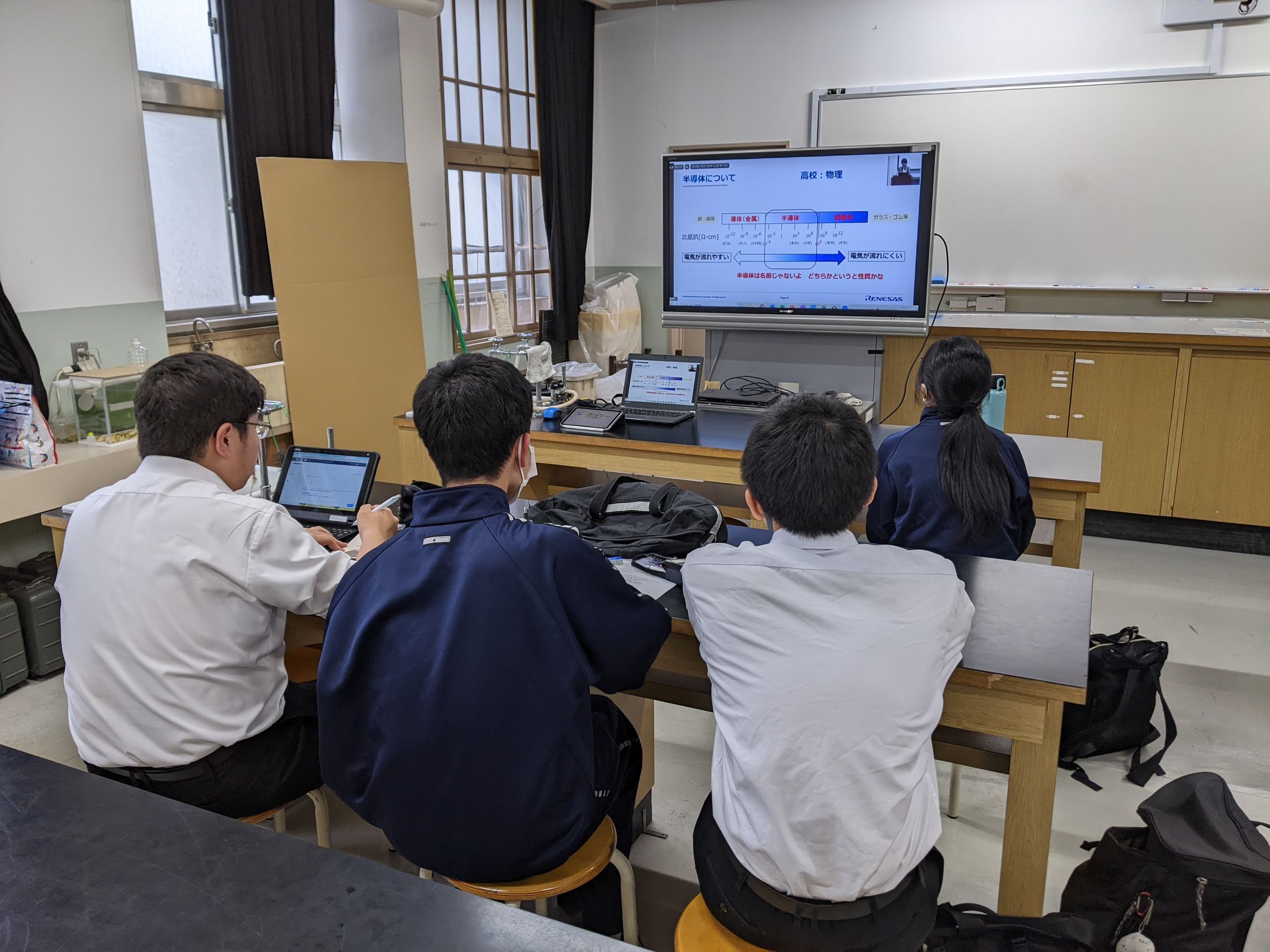

標記の研究会(第11回STEAM人材育成研究会.pdf)に、自然科学部の生徒5名がオンラインで参加しました。

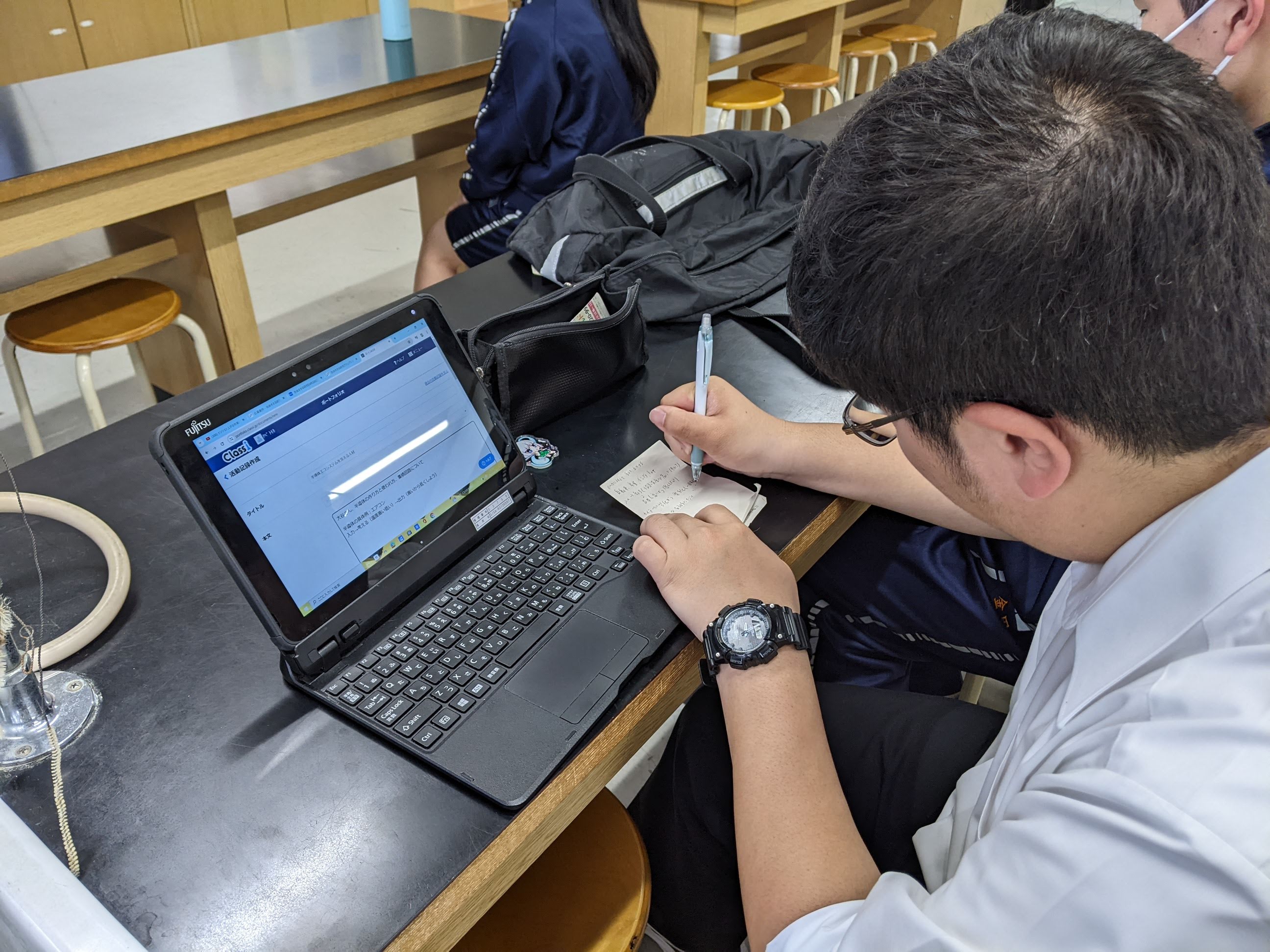

「半導体とSTEAM~半導体エコシステムを支える人材」と題して、世界中で注目されている半導体分野のエキスパートである豪華パネリストによる講演やパネルディスカッションを聞くとともに、熱いメッセージをいただきました。それらのメッセージに共通していたことは、「好きなことを一生懸命やる」「探究学習は社会にでる上でとても重要」ということです。松山南高校のSSH事業も背中を押されている気がしました。また、現地の会場では高校生が積極的に質問するなど、若者の明るい未来が開けていることを実感しました。本校生徒も、Classiのポートフォリオに熱心に記録する姿が見られました。

今後もこのような研究会に意欲的に参加していきましょう!

課題研究

研究発表

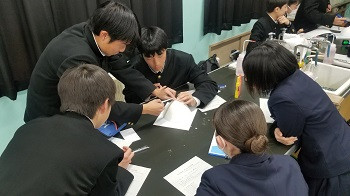

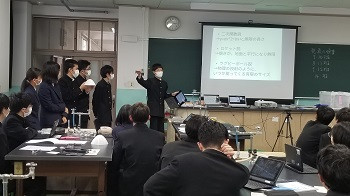

今年度3回目のSTEAM特講が開催され、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院の永原先生と大阪工業大学の辰巳先生に「目に見えないちょっと先を予測してみよう」という題目でワークショップをしていただきました。参加生徒は、未知の「数学星」の「遺跡発掘調査員」になって、「部分的に出土しているが、地面に埋まっている未知の物体」をどのようにして測定し、調査するのかを班で考えました。どのように仮説を立てて計測したのか、また、その計測によって、数学的には何が言えることになるのかを話し合いました。活動中は常に1台端末で記録をし、最後レポートにまとめて発表しました。

理論的に計測をし、それを根拠をもって発表することの大切さを学ぶことができました。

永原先生、辰巳先生、お忙しい中本当にありがとうございました。

l 全体の実習計画と具体的な内容【3月22日(金)】

13:00 ~ 13:20 講義(20 分)

13:20 ~ 14:05 作業(45 分)

14:05 ~ 14:10 休憩( 5 分)

14:10 ~ 14:55 作業(45分)

14:55 ~ 15:00 休憩( 5 分)

15:00 ~ 16:00 発表(60 分) (1チーム(2班) 10分(発表8分))

16:00 ~ 16:05 振り返り(5 分)

海外科学交流

研究発表

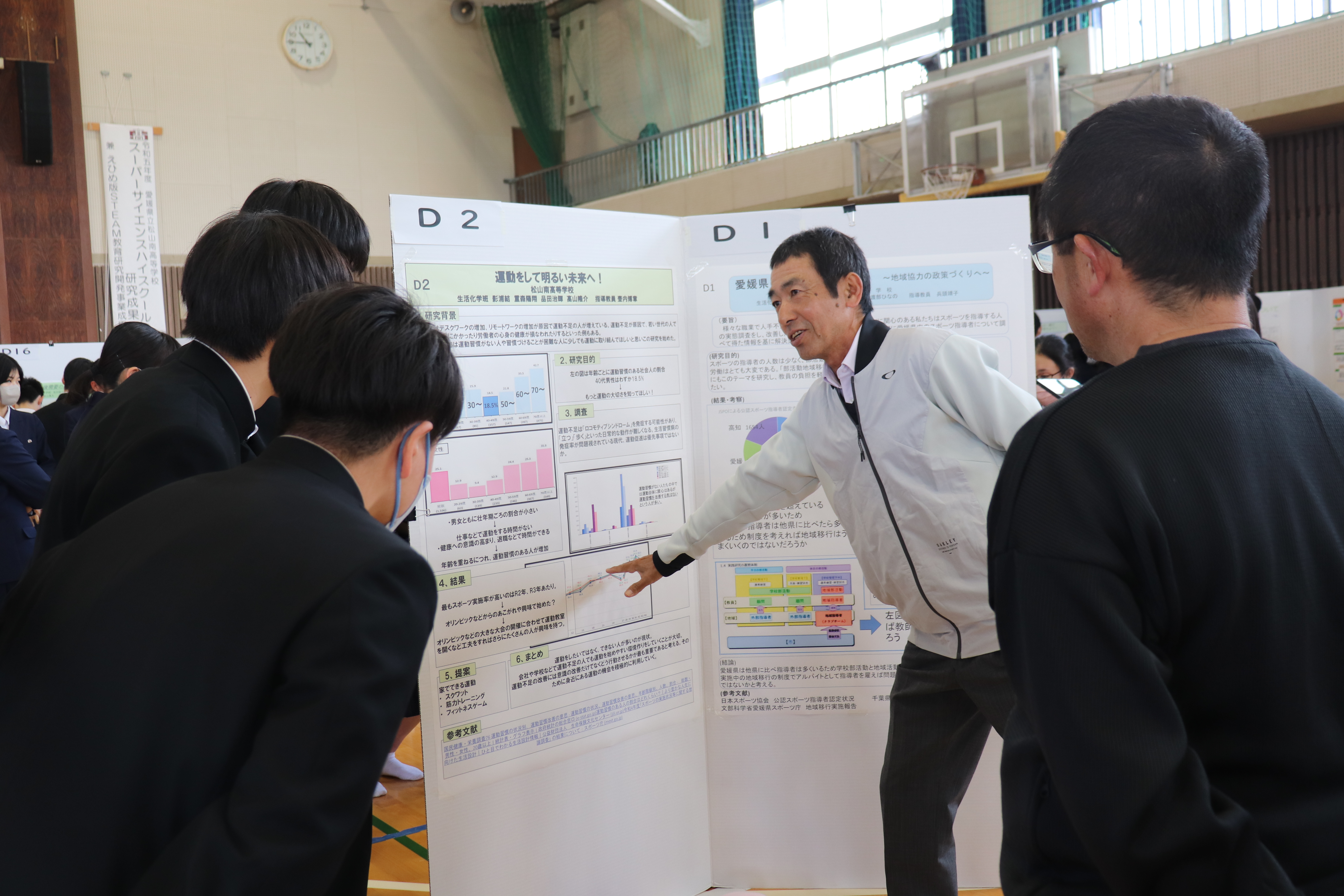

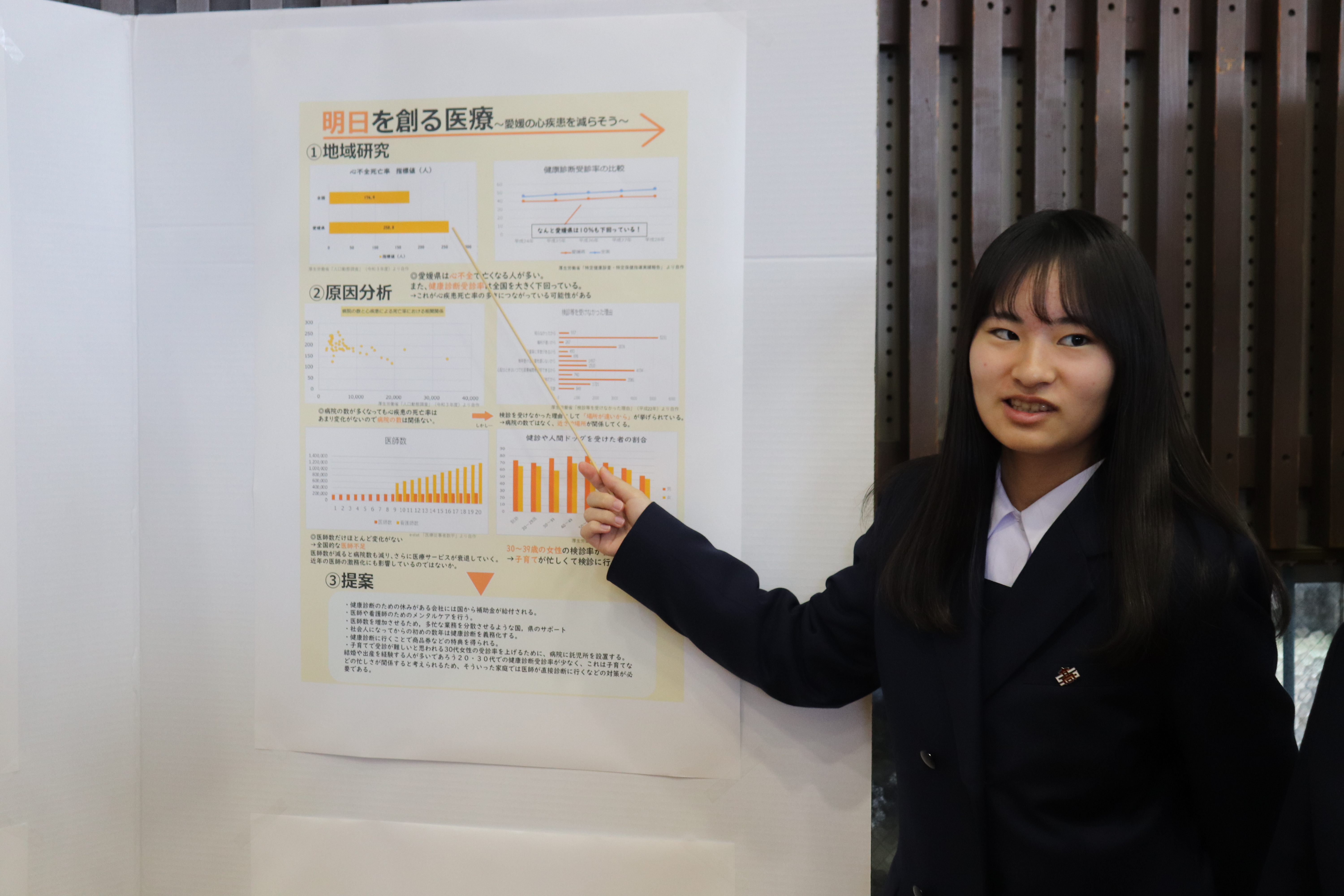

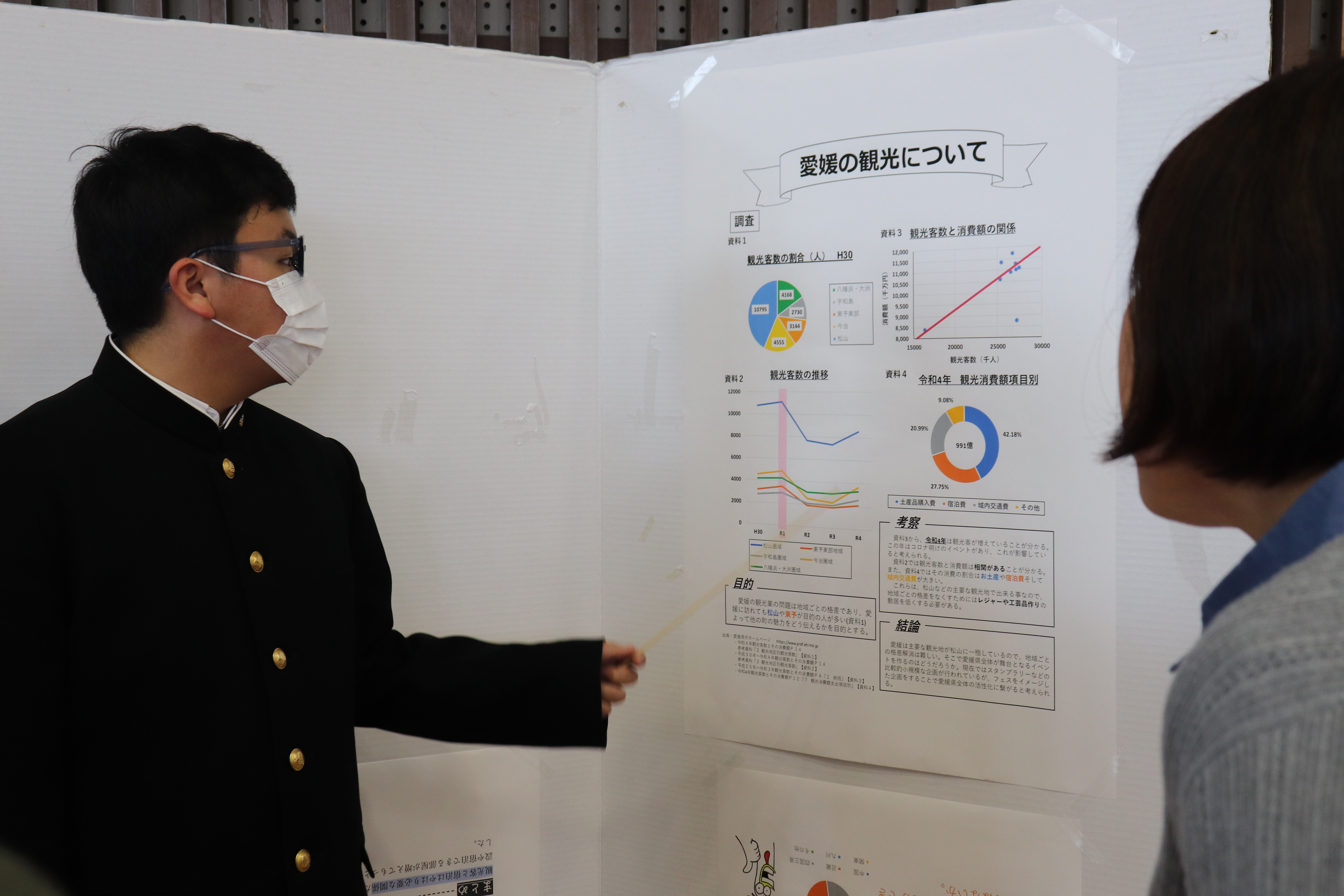

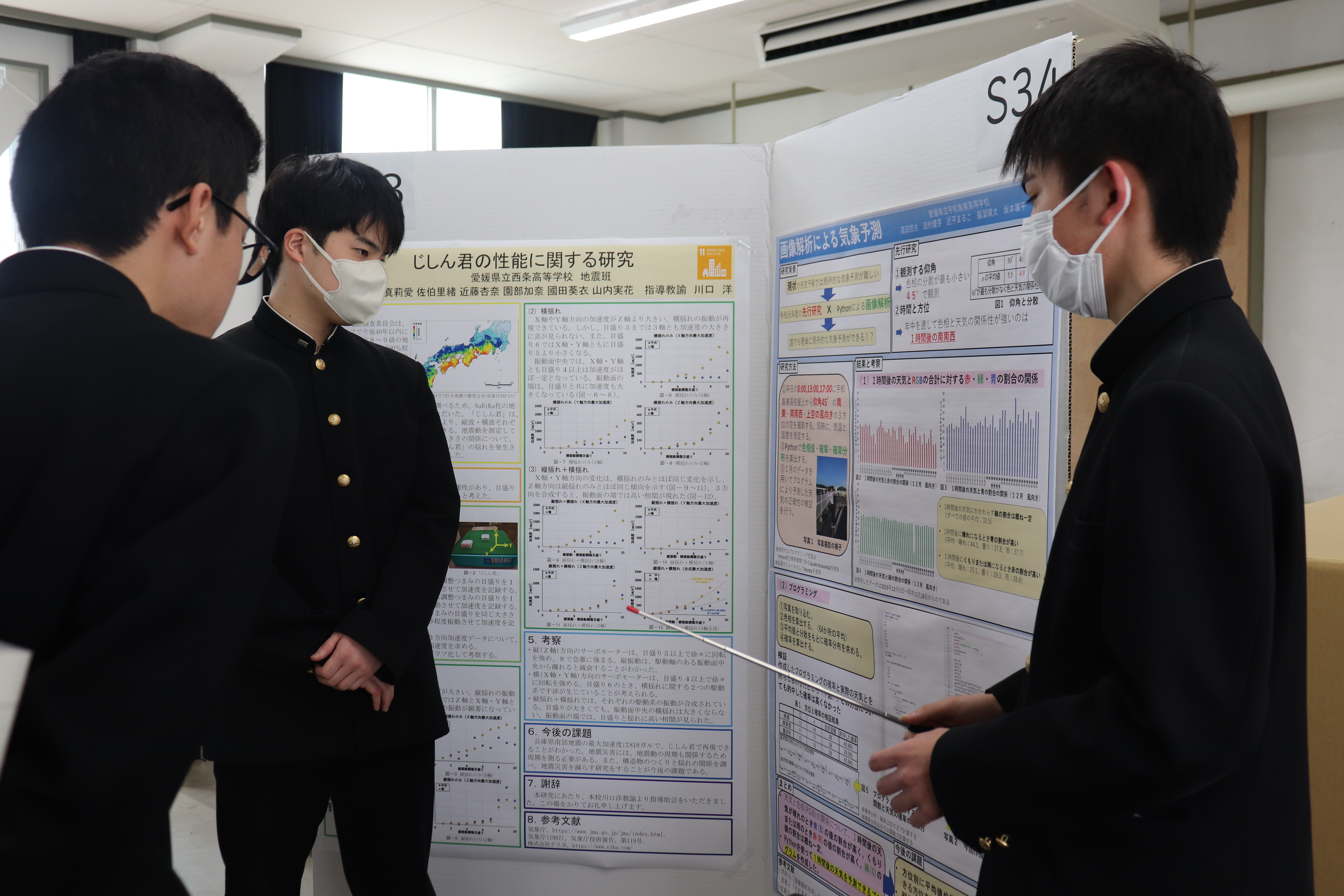

3月14日(木)に本校にてSSH研究成果報告会を開催しました。この会は、本校のSSHの活動の成果を披露する場となっています。まず、普通科のデータサイエンス及びSTEAM探究、理数科のスーパーサイエンスで1・2年生の生徒が1年間研究してきた成果をポスターセッション形式で発表しました。今年度は、体育館の広いフロアを利用し、研究発表を行いました。また、県内の同じSSH校である西条高校、宇和島東高校の皆さんもお招きし、研究発表していただきました。午後からは、代表班のステージ発表を行いました。本校はえひめ版STEAM教育推進指定校でもありますので、その事業成果報告もかねて本発表を実施しました。本事業実施に当たり、運営指導委員、愛媛県教育委員会の先生方に大変お世話になっております。この場をお借りし、御礼申し上げます。

〇体育館でのポスターセッション

〇普通科データサイエンス発表の様子

〇普通科STEAM探究発表の様子

〇理数科スーパーサイエンス発表の様子

〇ステージ発表の様子

〇運営指導委員 平野 幹 先生 指導講評

〇池田哲也校長先生による閉会の挨拶。なんと、全て英語によるスピーチでした!

標記の大会に参加し、理数科1・2年生の生物講座の研究班がポスター発表を行いました。特に1年生は初めてのポスター発表が学会発表となり、最初は緊張した面持ちでしたが、発表の回数を重ねるごとに堂々と発表できるようになりました。

大学の先生や学生の皆さんからいただいた貴重な御意見を今後の研究に生かしたいと思います。

日時 2024年3月9日(土) 10:00~12:00

会場 愛媛大学教育学部

【奨励賞】

チョウの飛翔と身体的特徴の関係性

プラナリア尾部の記憶の存在

イチョウ葉および果実の抽出液によるリパーゼ活性阻害効果の検証

伊予生糸の品質に関する研究

光発芽種子の性質と温度の関係

研究発表

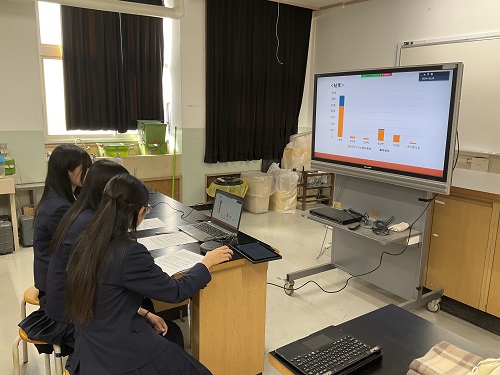

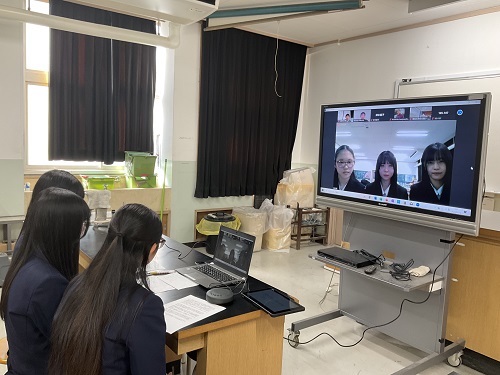

標記の大会に普通科2年生がDSⅡ(データサイエンスⅡ)で取り組んだ課題研究のうち9作品を応募しました。その中で最終審査会(全国で5作品)に選出されたTeam diversityがプレゼンテーション発表を行い、最優秀賞(全国1位)を受賞しました。審査員の先生方からは、課題設定(着眼点)が良いこと、自分たちが提案したものを検証していることが高く評価されました。この発表は、3/14(木)の研究成果報告会でステージ発表する予定です。

【最終審査会】

日程:2月18日(日)

会場:兵庫県立大学神戸商科キャンパス情報科学研究棟 ※発表はオンラインで参加

発表:多様化する社会に対応するために(Team diversity)

大会結果ページはこちらから。

研究発表

ニュース

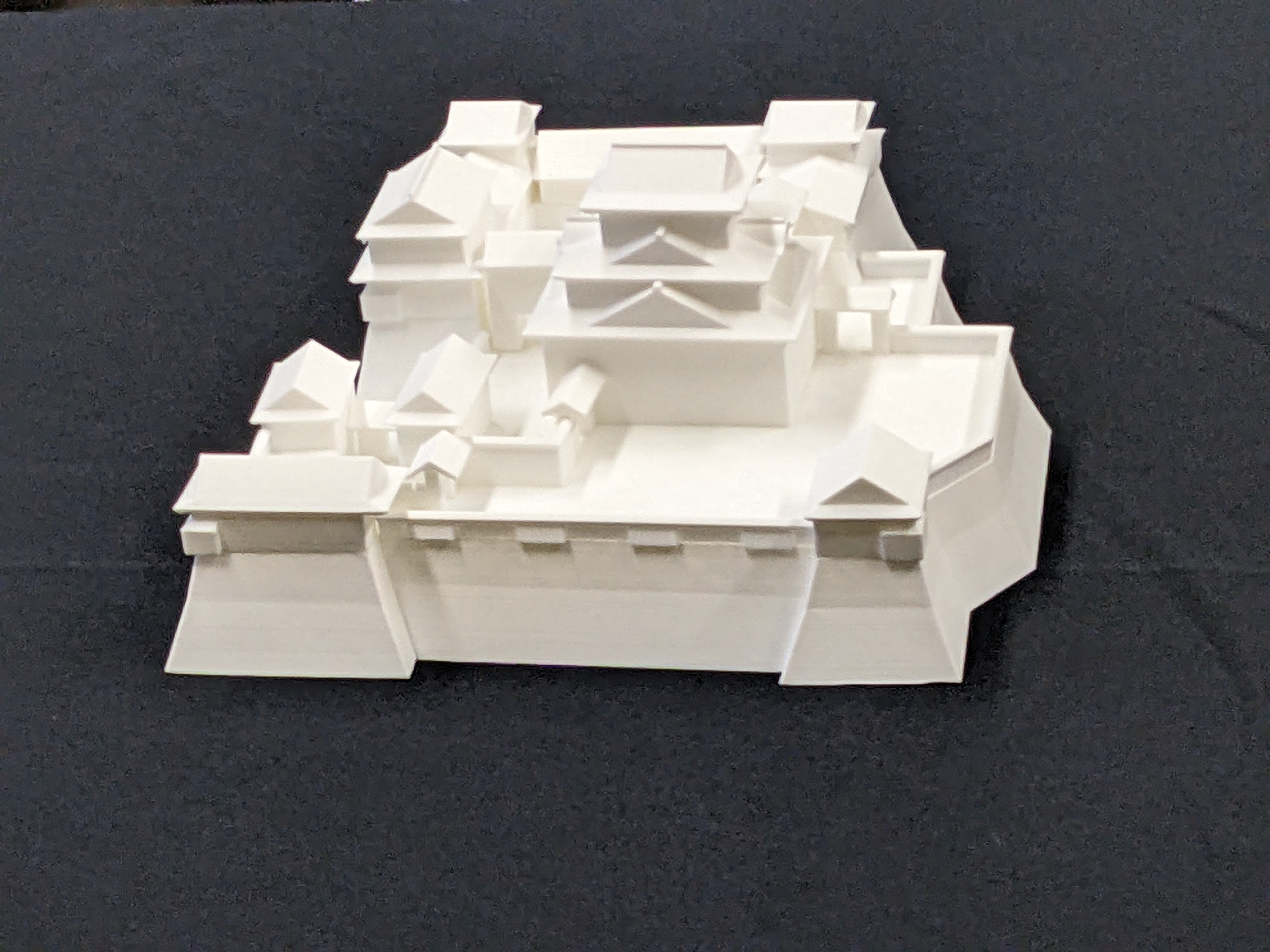

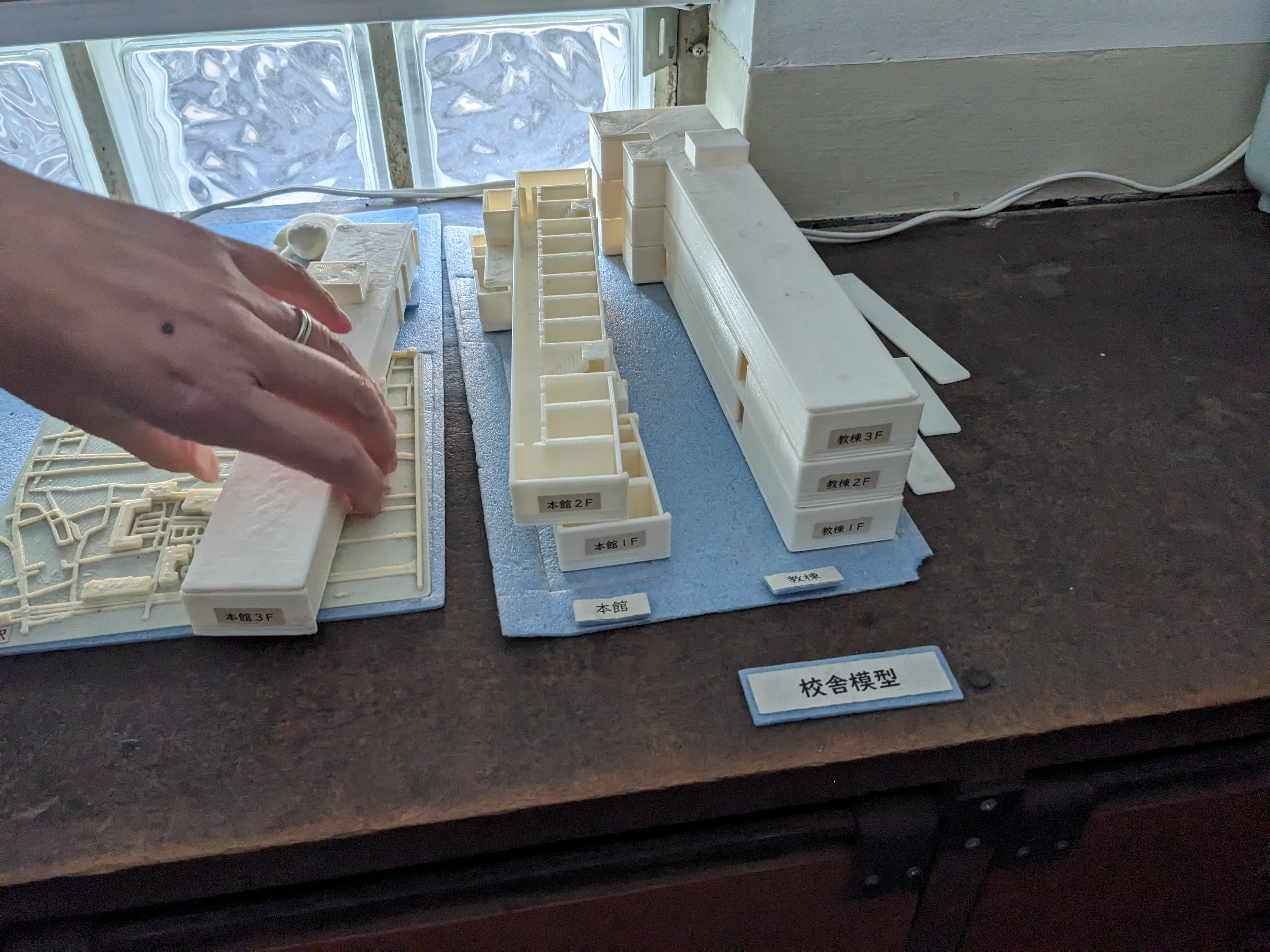

物理部で取り組んでいる松山城のジオラマ作製プロジェクト、いよいよジオラマの試作品が完成しました。これは、松山を訪れる目の不自由な修学旅行生に松山城の形を触ってもらいながら松山城について理解を深めてもらうための教材として松山市の依頼により作製したものです。今日は、松山盲学校の生徒さんに実際に触ってもらい、ご意見をいただきました。サイズがもう少し大きい方が良い、点字で方角や名称が記してあるとよい、音声ガイドがあると良い、などです。また、触ってもらった生徒さんから、松山城に登りたくなったと感想をいただき、部員一同、とてもうれしく思いました。改善点をブラッシュアップし、完成させようと思います。ありがとうございました。

※最後の写真は、松山盲学校の教材であり、先生が3Dプリンターを用いて作製された校舎のジオラマです。屋根を開けると中の様子がうかがえる構造になっており、松山城作製のヒントになりました。

研究発表

研究発表

1月18日木曜日の1年生スーパーサイエンス(SS)では、理数系教員育成支援プログラムとして連携校実習生による化学実験実習が行われました。「金属の酸化還元反応~イオン化傾向の大小を調べよう~」と題して、愛媛大学教職大学院1年生の中村千紗さんに授業を行っていただきました。

現在学習している酸化還元反応の知識をもとに、金属板によるイオンのなりやすさの違いを調べる実験を行い、生徒たちは熱心に取り組んでいました。どの班も実験結果をもとに活発に話し合う様子が見られ、結果や考察をクラスで共有する際には意欲的に発表を行っていました。実験をとおしてイオン化傾向について理解を深める授業となりました。

研究発表

ニュース

研究発表

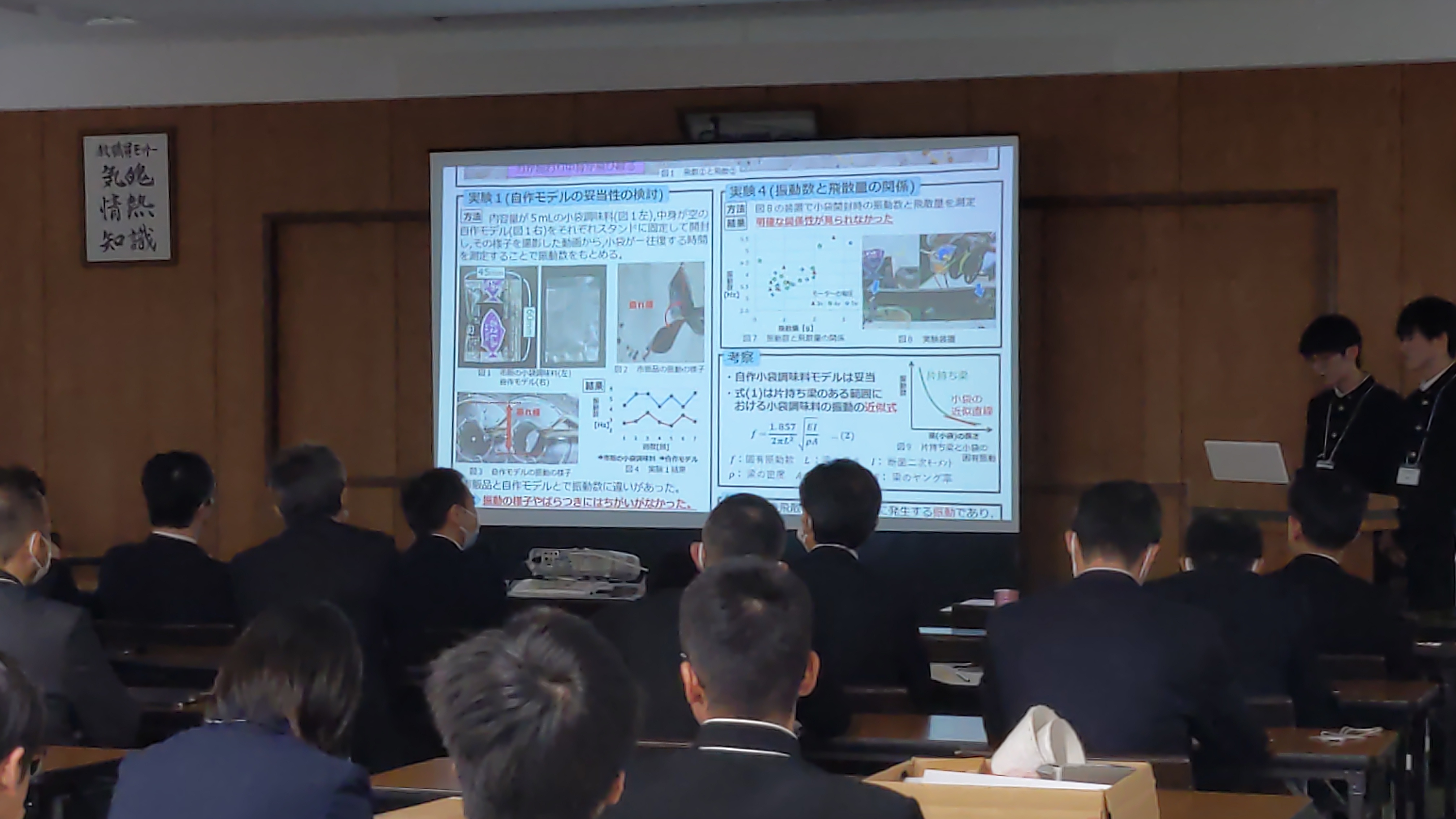

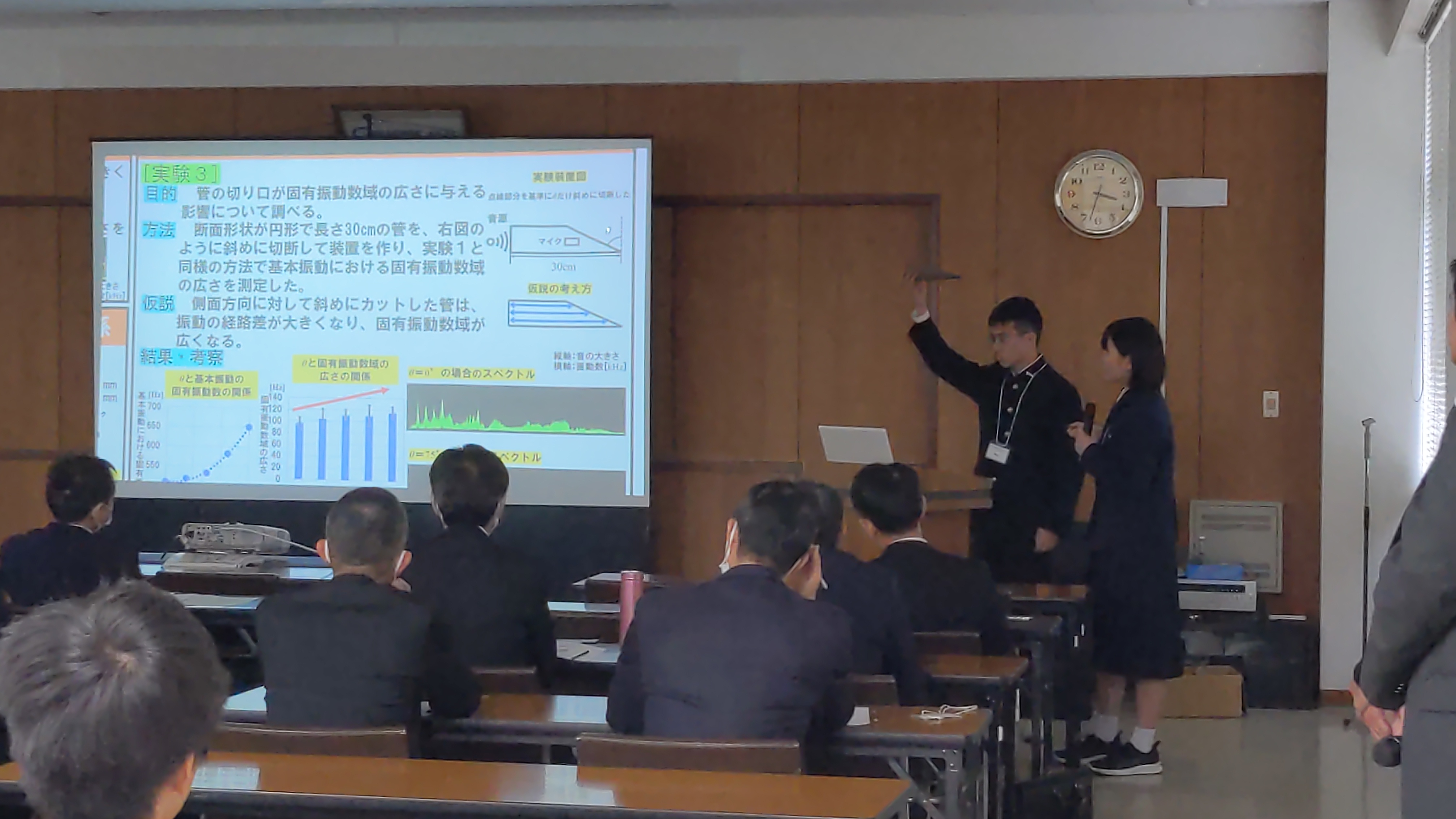

12月26日に松山中央高校で行われた県高文祭自然科学部門の決勝に、予選48チームから選抜された物理研究2チームが本校から出場しました。4分のプレゼンと4分の質疑応答が行われました。今年は、審査員からのコメントも多く、発表者は緊張しながらも、丁寧に回答する姿が見られました。審査結果は次のとおりです。

小袋班(物理) 研究テーマ:開封時に中身が飛び散りにくい小袋調味料の開発 奨励

波動研究班(物理) 研究テーマ:固有振動数域の広い共鳴管の条件 優秀 ぎふ総文2024出場

研究発表

日本学生科学賞中央最終審査の結果、光条研究班は入選1等を受賞しました。今回学んだことを忘れず、今後もステップアップできるようにしていこうと思います。

研究発表

理数科3年生の光条研究班は日本学生科学賞に出品していましたが、愛媛県大会では県知事賞を受賞し、中央審査に出場することになりました。また、11月12日に行われた中央予備審査(書類審査)において、代表に選ばれ、17日に行われた中央最終審査(リモート)に出場しました。

中央最終審査では膨大な研究成果をスライド10枚程度、5分の発表にまとめた動画の事前提出が求められ、定期考査後には入試対策も行う中で苦労をしながら作製しました。17日の質疑応答では、先行研究の調査について、モデル実験におけるモデルの妥当性、理論式の理解や実験値との比較に関する厳密な応答が求められ、かなり根気のいる時間となりました。しかし、自分たちの今までの実験経験や知識を基に、何とか答えることができていました。出場した生徒からは「厳しい質問ばかりでとても苦しい質疑であったが、自分たちの研究を十分に理解したうえで、質問していただいたことが嬉しく、楽しい時間でもあった」という感想が聞かれました。これでこの研究班の研究活動は終わりになります。大変な時期ですが、進路実現に向けて力を発揮できるよう取り組んでほしいと思います。

研究テーマ:グレア現象に関する研究 光学的要因と低減方法に迫る

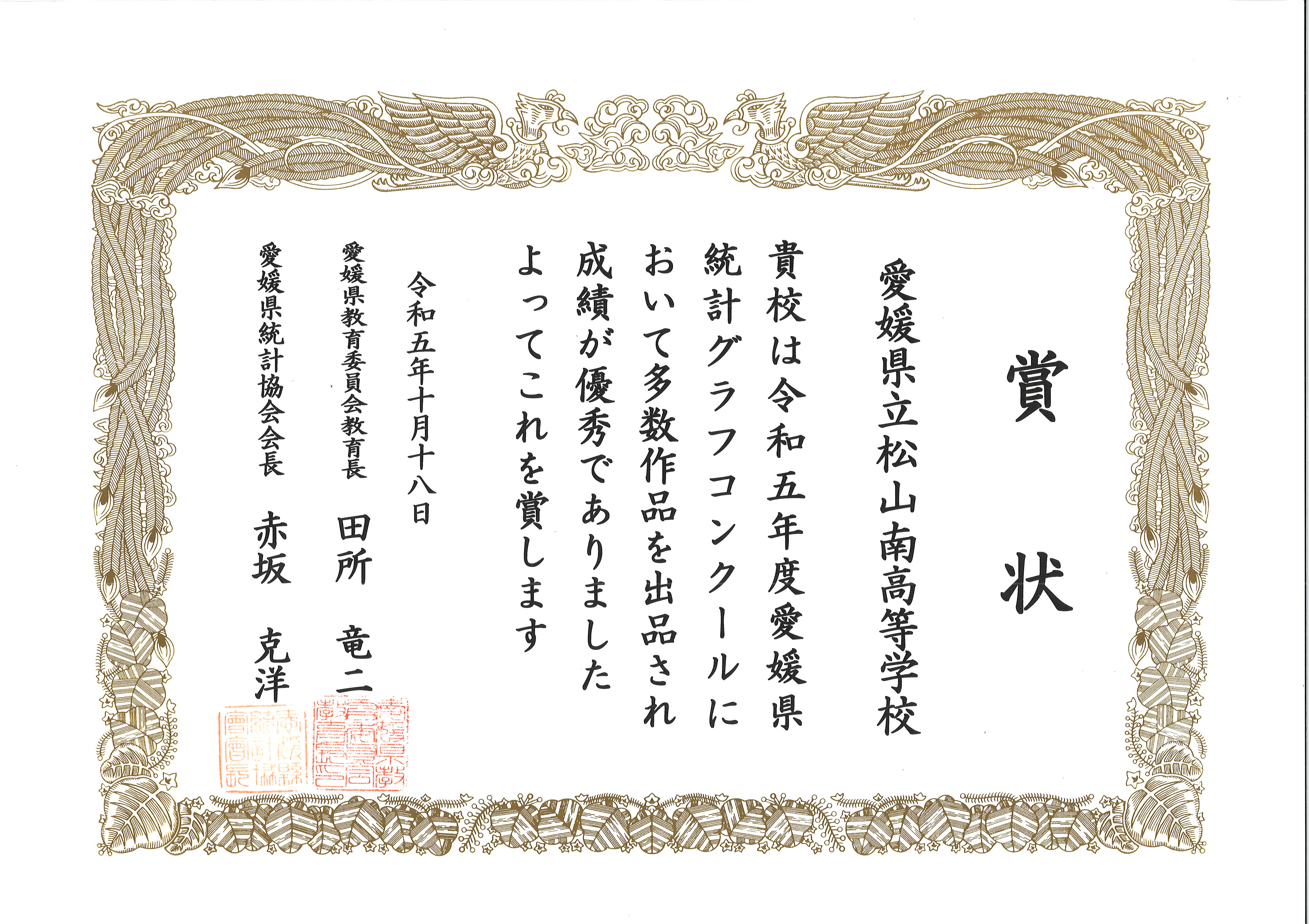

令和5年度愛媛県統計グラフコンクール(愛媛県教育委員会・愛媛県統計協会主催)において、3年生のデータサイエンスの作品2点が入賞、そして、全10作品を応募した本校は「学校賞」をいただくことができました。来年度も積極的に応募して、課題研究の成果を地域に発信していきます。

【学校賞】愛媛県立松山南高等学校

【佳 作】快適に働くために(労基班)

【努力賞】災害時における市民と医療機関の情報共有(医療班4204)

研究発表

11月18日に開催予定であった県高文祭の自然科学部門発表会が、当日の天候不良のために後日行われることになり、2年生理数科の生徒がそれぞれオンラインで行われた予選に参加しました。4分間の発表の後、4分の質疑応答に挑戦しました。今回は審査員の先生方のみの質問ということで発表者は緊張していましたが、真摯に落ち着いて答えることができていました。

審査の結果、以下の2チームが12月26日に松山中央高等学校で行われる決勝審査に進出することになりました。頑張ってください。

小袋班(物理) 研究テーマ:開封時に中身が飛び散りにくい小袋調味料の開発

波動研究班(物理) 研究テーマ:固有振動数域の広い共鳴管の条件

2023年11月19日付愛媛新聞(掲載許可番号:d20231201-01)

課題研究

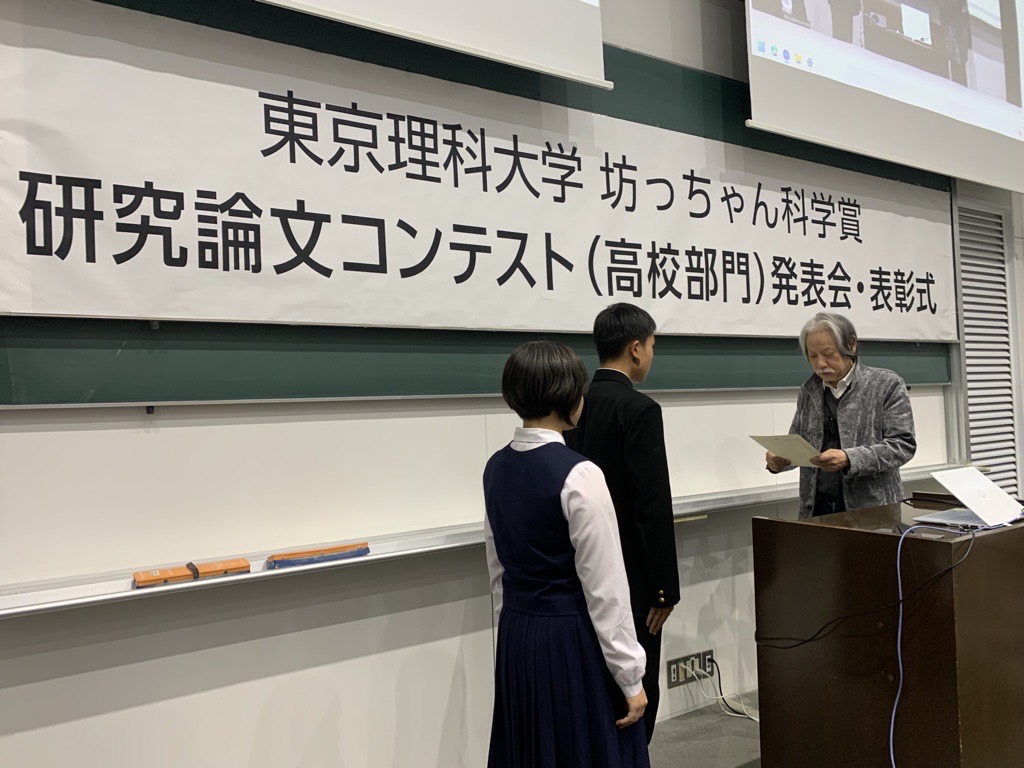

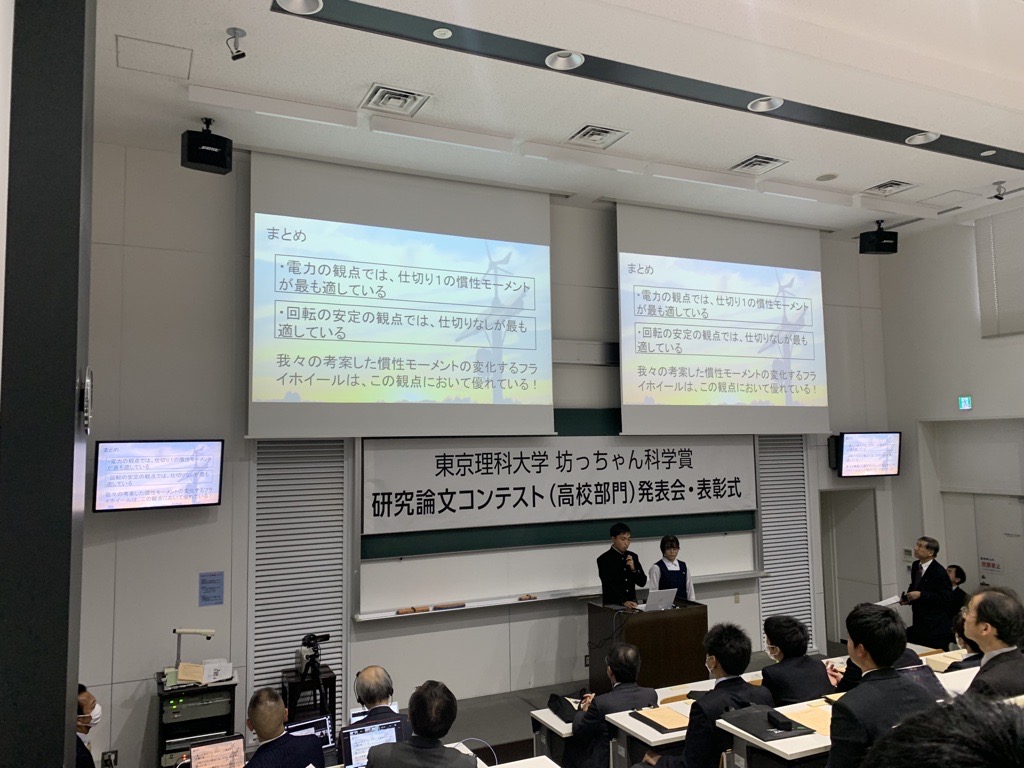

11月12日(日)に東京理科大学で行われた坊ちゃん科学賞研究論文コンテスト発表会・表彰式に本校理数科3年生の2名が参加をしました。221論文の名中から選ばれた優秀賞5研究(最優秀賞候補)の発表会であり、10分のプレゼンテーション発表と東京理科大学の先生方からの質疑応答がありました。3年間の集大成となるような発表でした。自分たちの考案したフライホイールによって、弱風時に回転が止まりやすい風力発電において回転の安定を保つことができるという可能性を示しました。結果は惜しくも優秀賞でしたが、審査員の先生方からは、「プレゼンテーションの内容が非常に良かった」、「安定性に関する研究の完成度として高いものになった」、などと評価していただきました。一方で、「実際のサイズになるとどのような課題が出てくるかを知りたい」などのご意見をいただきました。今後の進学先大学での研究にもこの経験を生かしていきたいと思えるような大会でした。

この日も鶯歌高級工商職業学校にて、授業の見学や体験をさせていただきました。

1時間目は映像の講座でハロウィンメイクをしてもらい、撮影モデルになりました。

傷メイクは鶯歌の生徒さんにやってもらいましたが、リアルで恐怖感のある仕上がりになりました。

2時間目と3時間目はスポーツコースの2年生と1年生の日本語の授業に参加しました。

野球とボクシング専門の生徒が多く、同年代同士で仲良く交流しました。

Kahoot!を使った台湾と日本の文化クイズでは教え合いながら楽しみました。

午後は、この日ちょうど開催されていたクラスマッチに参加しました。長縄、卓球、バレーボールを各学年でしており、盛り上がっていました。

その後、学校の近くにある工藝の家に見学に行きました。焼き物で有名な町のため、このような焼き釜をもつ工場が多いようです。砥部との共通点や違いも探しながら、説明を受けました。芸術作品が緻密で素晴らしかったです。

夜は鶯歌陶瓷老街という焼き物店が並ぶ通りにて、フェアウェルパーティを開いていただきました。

1週間、鶯歌の先生方や生徒、ホストファミリーに大変お世話になりました。ありがとうございました!多謝大家!

|

ハロウィンメイク

|

メイク完成をどきどきして

待つ

|

日本語の授業

|

|

|

|

|

|

お互いに相手の言語で

自己紹介をしました

|

日本語の授業を終えて

集合写真

|

クラスマッチ

|

|

|

|

|

|

工藝の家にて

|

美しい作品が沢山ありました

|

フェアウェルパーティにて

|

|

|

|

|

海外科学交流

海外科学交流

本日は亞東科技大學にて、生徒は体験活動を、教員は教育方法についての発表と体験活動を行いました。本校の生徒も台湾や他の国の生徒と一緒に、アイマスクのデザイン作りの体験やスマートファーミングの体験をしました。昨日はぎこちなかった、砥部分校の姉妹校である鶯歌高級工商職業学校の生徒たちとの会話も、今日は少しずつ増え、最後にはみんなで写真を撮りあっていました。

アイマスクのデザイン作り

教員は学校紹介と教育活動について発表を行いました。

本校の特色である教科横断型授業について興味を持ってもらいました。