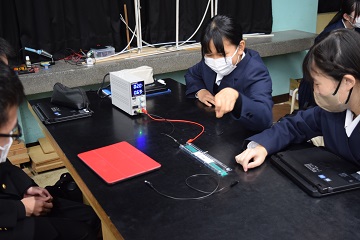

理数科1年生対象の課外授業「サイエンスクラブ(SC)」の一環として、「理数系教員育成支援プログラム」を実施しました。本校は愛媛大学教職大学院の連携校であり、大学院生が連携校実習を行っています。

本プログラムは、将来の理数教育を推進する愛媛大学教職大学院の学生さんたちが探究的な授業を実践する機会であり、また、理数科1年生が科学への興味・関心を高める機会でもあり、双方にとって絶好の学びの場となるプログラムです。

今回は、下記のテーマで実験を行いました。誘電型のリニアモーターカーを作成し、実験を通して、磁束密度・電流が大きくなると電流が磁界から受けるローレンツ力が大きくなり、速さが大きくなることが分かりました。

テーマ「電場と磁場の力」(愛媛大学教職大学院教科領域コース 修士1年 吉村聡貴さん)

ニュース

西条農業高校の田村謙悟教諭による「アクリル標本作製」の実験講座を以下の日程でオンラインで行いました。本校生物部では生物多様性調査を5年間継続しており、調査地の生物を一部採集し、標本として保管しています。その標本をより多くの人に見ていただくために、アクリル標本作製に取り組むことになり、独自の手法を考案された田村先生に指導を仰ぎました。画面越しではありましたが、西条農業高校の生徒2名も参加し、標本づくりの意義やアクリル標本作製の実験スキルについて共有することができました。今後はこの手法で両校がアクリル標本作製に取り組むとともに、共同研究として改良していくことになりました。

日 時 令和5年1月6日(金)・14日(土)

会 場 本校生物第1実験室(オンライン)

参加者 生物部員5名

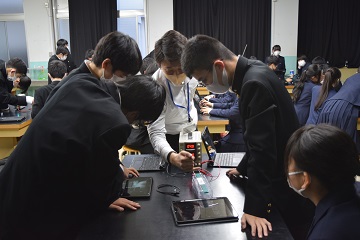

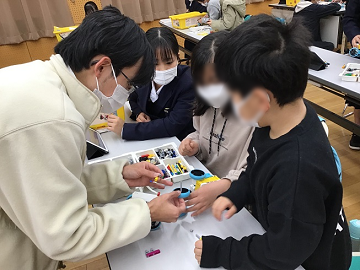

12月27日(火)に愛媛大学総合情報メディアセンター内メディアホールを会場にプログラミング体験教室を開催しました。松山市内の小学校8校から39名の児童が参加し、レゴ® エデュケーション SPIKE™ プライムを利用して、プログラミングを体験しました。

本校ICT教育支援員の愛媛大学生とSTEAM教育支援員の愛媛大学生が講師となり、本校大学生スクールサポーターの愛媛大学生4名、本校1年生19名がティーチングアシスタントとして、小学生のサポートをしました。

最初に、レゴブロックでそれぞれが創意工夫をしてロボットカーを作りました。次にSPIKEというアプリを用いてプログラミングを行い、作ったロボットカーを走らせました。最後に、速く走るように歯車のパーツを使用してロボットカーを改造し、競争しました。

参加していただいた児童のみなさん、ありがとうございました。これをきっかけにプログラミングやロボットに興味を持っていただけると嬉しいです。

愛媛大学公式HPのトピックス

「プログラミング体験教室『レゴブロックでプログラミングを体験してみよう!!』」を開催しました 【12月27日(火)】

https://www.ehime-u.ac.jp/tp_20230116_cds/

海外科学交流

研究発表

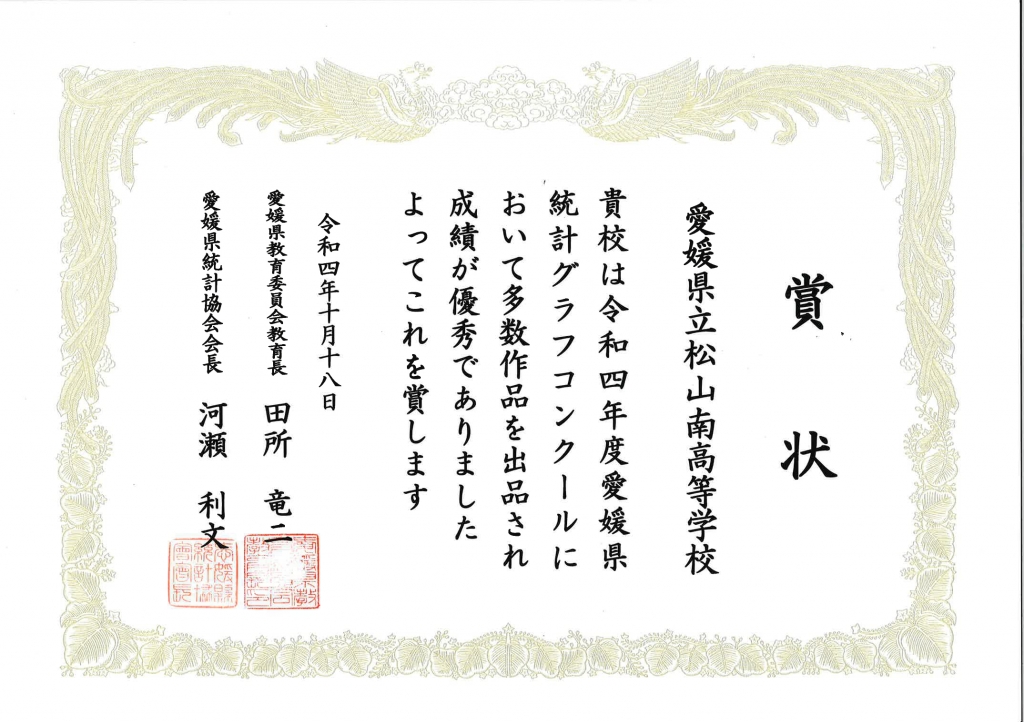

令和4年度愛媛県統計グラフコンクールにおいて、本校から多数の作品が応募したことが評価され、学校賞を受賞しました。

例年、普通科の課題研究の成果を発表する場として出品・受賞しています。今年度は4作品の出品中、1作品が教育長賞、2作品が佳作を受賞しました。

高大連携事業

1年生は物理・生物領域の2つの講座、2年生は工学領域の2つの講座が開講されました。約120分の講義の後、キャンパスツアーを実施していただきました。

【1年物理領域】

講師:前原常弘先生(愛媛大学理工学研究科)

演題:「プラズマエネルギーのすべて」

【1年生物領域】

講師:高橋宏隆先生(愛媛大学プロテオサイエンスセンター)

演題:「基礎から分かるウイルス感染症」

【2年工学領域】

講師:梶原智之先生(愛媛大学院理工学研究科)

演題:「言語を処理する人工知能~自然言語処理の最前線~」

各分野に分かれて大学で行われている最先端の研究や学生の方々の研究室での活動等をご教授いただきました。また、講義だけでなく、実際に研究している様子も見せていただき、生徒達にとって非常に刺激のある研修となりました。

研究発表

11月19日に第36回愛媛県高等学校総合文化祭自然科学部門が開催され,本校からは9組の研究グループが出場し,ポスター発表を行いました。

普段は交流することができない,他校の発表も聞くことでいい刺激になったようでした。審査の結果

光条研究班「グレア現象の発生条件 光学的要因に迫る」が優秀賞

アリ班「アリ相調査による松山市の自然林と人工林の環境評価」が奨励賞

を受賞しました。優秀賞を受賞した光条研究班は来年度開催される2023かごしま総文(文化部のインターハイ)に出場します。

発表の様子

翼果班(上段左)・光条研究班(上段中央)・フライホイール班(上段右)

容器振動研究班(中段左)・イチョウ班(中段中央)・エチレン班(中段右)

めだか班(下段左)・アリ班(下段中央)・Mosquito(下段右)

ニュース

11月11日金曜日に本校物理部は広島国泰寺高校科学部物理班との交流会を行いました。

最初に、ポスター発表を行いました。それぞれ二班ずつ発表を行い,お互い積極的に質疑応答をすることで、今後の研究の参考にすることができました。研究を進めるいい刺激になったと思います。今後の研究が楽しみです。

その後は,自由な意見・情報交換を行いました。ここでは、学校生活や設備,行事等についても話し合い、しばしば生徒の笑顔も見受けられました。有意義な交流会にすることができてよかったです。 物理部 広報部員

海外科学交流

11月6日(日)(日本時間)に国際共同研究のミーティングがオンラインで開催されました。今回から県内のSSH校である西条高校も参加し、本校、宇和島東高校、西条高校、そしてWaipahu High Schoolの4校で共同研究を進めることになりました。

共通のテーマは「水環境の改善」です。昨年度実施したパックテストによる水質調査の結果を踏まえて、今年度からは各校がそれぞれのフィールドで研究を行っています。

本校では化学部・生物部に所属する理数科2年生7名が「日用品を用いた独自のペットボトルろ過装置の開発」に取り組んでいます。今回、進捗状況を報告した生徒は、英語での発表は初めてでしたが、アダム先生や河野先生の御指導のおかげで、堂々と発表するとともに、質疑応答にも積極的に取り組んでいました。

また、当日はESS部の生徒も聴講し、有意義な交流ができました。

ニュース

ニュース

CIEC(コンピュータ利用教育学会)のHP、「2022PCカンファレンス受賞者喜びの声 (2) U-18研究奨励賞」(https://www.ciec.or.jp/special/entry-1366.html)に最優秀賞を受賞した普通科課題研究DSⅢ「データマーケティング分野」1班の生徒の喜びの声が掲載されました。

㈱フジ・セキ㈱・㈱TrueDataと連携し「企業と学生が取り組むデータマーケティング教育プログラム」で取り組んだ課題研究を「2022PCカンファレンスU-18研究奨励賞」で発表しました。2班,3班,4班は奨励賞を受賞しました。

ニュース

9月17日(土)~19日(月)に山形県鶴岡市で開催された標記の大会に、普通科3年の多田羅 慎 さん が出場し、敢闘賞を受賞しました。この大会は7月17日(日)に全国約3,000人がオンラインで参加した予選において、成績上位80名に選抜された中高生が集い、ハイレベルな生物の難問に挑戦する全国トップクラスのコンペティションです。上位入賞は果たせませんでしたが、本校としては本選に出場するだけでも快挙であり、歴史の1ページにしっかりと刻まれました。1・2年生たちには先輩の後を継いでぜひ来年チャレンジしてもらいたいと思います。

1年生は化学・地学領域の2つの講座、2年生は農学・数学領域の2つの講座が開講されました。約120分の講義の後、

研究室や施設見学をさせていただきました。

【1年化学領域】

講師:国末達也先生(愛媛大学沿岸環境科学研究センター)

演題:「内分泌かく乱化学物質」

【1年地学領域】

講師:亀山真典先生(愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター)

演題:「物理の目で地球や惑星の中を見る—固体地球惑星物理学--」

【2年農学領域】

講師:石田萌子先生(愛媛大学院農学研究家生命機能学専攻助教)

演題:「動物培養細胞を用いた食品成分の機能性評価:抗アレルギー効果や抗肥満効果」

【2年数学領域】

講師:山内貴光先生(愛媛大学院理工学研究科数理物質科学専攻教授)

演題:「実数と無限小数(大学で学ぶ数学に向けて)」

大学での最先端の科学研究やテクノロジー開発について、高校生にも分かるようにお話をしていただきました。各領域においての

研究や学問の面白さを学ぶとともに、日々研究に取り組んでいる先生方の姿勢も学ぶことができました。先生方、お忙しい中ありがとうございました。

研究発表

8月26日(金)に神戸国際会館(兵庫県神戸市)において、標記の大会が行われました。書類審査を経て全国から11校が選抜され、本校理数科3年のネギボウズ班が口頭発表を行いました。発表時間12分に対して指導助言が20分となっており、指導していただいた3名の先生方からは研究内容やスライドの作り方、プレゼンテーションのスキルについて丁寧に指導していただくとともに、高評価を得ることができました。他の参加校からも実験方法を教えて欲しいと依頼があるなど、高校生同士の間でも海洋環境に対する問題意識が高まり、有意義な発表会となりました。

香川県立観音寺第一高校主催のFESTAT2022(全国統計探究発表会)が8月20日にオンラインで行われました。

全国から15校39グループと高校の先生、そして指導助言者として大学の先生や企業の方々など15名が参加し、バーチャル空間oViceで行いました。

本校からは、研究初期発表に2年生1グループ、最終発表に人文科学分野1グループとデータマーケティング分野4グループが発表しました。

自分たちが発表するだけでなく、様々なテーマの発表を参観し、質疑応答も行い、指導助言者の先生方からのアドバイスなど、統計的アプローチやデータサイエンスについて多くのことを学ぶことができました。

この経験を今後の課題研究に活かしていきたいと考えています。

8月23日(火) 「えひめSDGs甲子園」に2年生7名が参加しました。

標記の会に本校2年生7名が参加しました。4月から約5か月間,県内の高校12校から1チームずつの12チームが,それぞれSDGsに関わるテーマを決め活動をしてきました。各チーム個性的で懸命な取組が報告され,とても意義深いプログラムとなりました。本校参加チームのテーマは「ジェンダー」。女子の制服にスラックスが採用されたことを受け,ジェンダー問題への啓発に取り組みました。各校の実践の様子は,

公式HPにて見ることができます。エネルギッシュな高校生の活動を是非見てみてください。

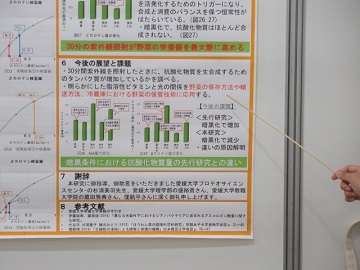

研究発表

8月3日(水)・4日(木)で行われた標記の大会に、理数科3年・ビタミン班が参加し、ポスター発表と科学交流を行ってきました。全国のSSH校が一同に会する対面での大会は3年ぶりで、対面で行うメリットや生徒の成長を改めて実感することができました。多くの高校生や審査員の先生方にいただいたアドバイスや御意見を、今後の研究のモチベーションとして生かしていきたいと思います。

【発表テーマ】トウミョウに含まれるβカロテンの定量方法の確立

【発表生徒】上笹莉子(309)・上甲莉沙(309)・宮本凛(309)

7月31日(日)に、ROOTプログラム2022(神戸大学GSC)基礎ステージのオリエンテーションが行われました。今回の講義を受講して、ある単純な問いでも、根源的・派生的に考えることで、より整理されたり答えに深みが出ることが分かりました。また、実際に自分でも問いを立ててみて受講生で共有する時間もあったのですが、自分には思いつかなかった魅力的な意見がたくさんあり、多様な視点から物事を見ることの大切さを学ぶことができました。

ニュース

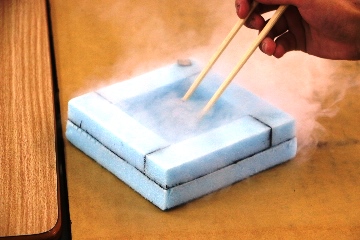

7月22日(金)に西条高校において標記の研修会がオンラインで開催され、本校からは現地に7名、リモートで18名が参加しました。

NIMS(国立研究開発法人物質・材料研究機構)の研究者の方々が、材料研究の最前線の実験や研究施設をオンラインで紹介してくださったり、現地参加(西条高校)した生徒たちは超電導物質を用いた科学実験を行ったりしました。また、研究者の方々との質疑応答では、本校理数科生徒が積極的に質問していました。研究者からは「まだ高校生なのに、知的好奇心が旺盛で素晴らしい」とお褒めのお言葉をいただきました。これを機に自分たちの課題研究や進路探究に今以上に意欲的に取り組むことが期待されます。

7月16日(土)愛媛大学南加記念ホールにて「社会共創コンテスト2022」表彰式が行われ、本校普通科から1班、理数科から3班が出席しました。

普通科1班は、データサイエンスで取り組んだ課題研究「言語の多様性に富む県作り~手話 is useful~」が評価され、

地域課題部門 奨励賞

を受賞しました。

理数科3班は、スーパーサイエンスと部活動を通じた課題研究が評価され、

研究・探究・DS部門

グランプリ シルク班

準グランプリ 玄米班

奨励賞 カロテン班

を受賞しました。グランプリのシルク班は表彰者プレゼンテーションも行いました。

研究発表

本日のSSは、1~3年生理数科が交流を行うSS交流会でした。1時間目は1年生と2年生の交流の時間でした。2年生が12月に行われるアドバンストサイエンス研修の報告を行い、それに対して1年生が質問をする形式で交流しました。

今週のSSは各学年ともに各実験室に分かれて活動しました。1年生は、研究テーマの決定に向けて検討を進めました。2・3年生は、各種コンテストや課題研究発表会に向けて研究やポスター作りを進めています。考査期間中ではありましたが貴重な課題研究の時間であり、各教室とも熱心に活動する姿が見られました。

SSH事業並びにえひめ版STEAM教育研究開発事業の一環として、標記の公開授業を実施しました。県内から20名の先生方が来校され、またオンラインで接続した30名程度の先生方が参観されました。生徒たちは既習知識を教科横断的に関連付けて学びを深めたり、身近な現象を多角的な視点で捉える感性を身に付けたりして、社会の課題を解決するための力を養っていました。参加された先生方からは好評をいただくとともに、教育課程への位置付けや評価の観点についての御意見もいただきました。この教科等横断型授業は全教員が年度内に1回以上取り組むことにしており、学期に1回は公開授業を実施することにしています。2学期は10月末、3学期は2月中旬を予定しています。

海外科学交流

課題研究