研究発表

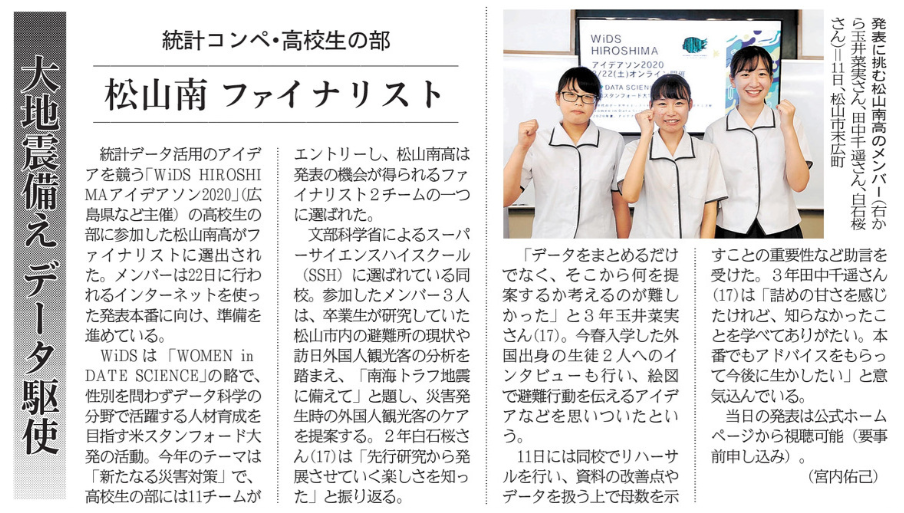

課題研究

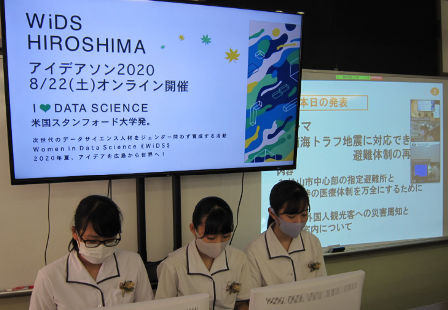

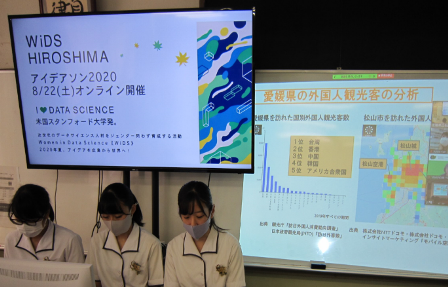

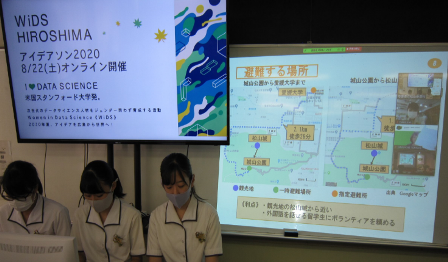

8月22日(土)、広島県、広島大学、関係企業等の産官学の連携によって実施される「WiDS HIROSHIMA アイデアソン2020」において、ファイナリストに選抜されていた本校生徒がオンラインで、ファイナリストプレゼンテーション(高校生の部)を行いました。 WiDSとは、「Women in Data Science」の略称で、米国スタンフォード大学 ICME(Institute for Computational & Mathematical Engineering)を中心とした「性別に関係なくデータサイエンス分野で活躍する人材を育成する」ことを目的とした活動です。

「南海トラフ地震に備えて」をテーマに、内閣府や総務省の統計データ(RESAS、e-Stat)等をもとに、「新たな指定避難所と救護所の設置」、「外国語の災害マニュアルの設置」、「留学生のボランティアの活用」「ピクトグラムの活用」を発表し、見事、全国優勝しました。おめでとうございます。

出場した生徒の感想を紹介します。

〇新たな災害時の対策を考えるのはとても難しかったです。今回の大会のテーマが災害ということで、自分たちも考えさせられ、とても良い経験ができました。賞も頂くことができたので嬉しかったです。

〇前回の和歌山県データ利活用コンペティションで悔しい思いをし、そのリベンジをはたすことができたので嬉しかったです。外国人観光客の方たちへの施策を考えるにあたって、本校の外国籍の生徒にも直接話を聞くことができたので良かったです。

〇今回、初めてのコンテスト出場しました。とても良い経験ができ、満足のいく結果となって良かったです。今回の経験を活かして、これからの課題研究にも取り組んでいきたいと思います。

課題研究

研究発表

広島県、広島大学、関係企業等の産官学の連携によって実施される「WiDS HIROSHIMA アイデアソン2020」において、本校のチームがファイナリストに選抜されました。

WiDSとは、「Women in Data Science」の略称で、米国スタンフォード大学 ICME(Institute for Computational & Mathematical Engineering)を中心とした「性別に関係なくデータサイエンス分野で活躍する人材を育成する」ことを目的とした活動です。

8月11日(火)に、WiDS HIROSHIMA アイデアソン2020「事前リハーサル&ブラッシュアップセミナー」がオンラインで行われ、本選に出場する本校生徒3人が参加しました。

本選で披露するプレゼンテーションを見ていただき、WiDS HIROSHIMAアンバサダー(株式会社Rejoui 代表取締役)菅 由紀子さんからアドバイスをいただきました。菅さんよりいただいたアドバイスをもとに、8月22日(土)に行われる本選に向けて、さらにプレゼンテーションをより良いものに仕上げていきたいと思います。

なお、WiDS HIROSHIMA アイデアソン2020はオンラインで視聴ができます。是非、応援をよろしくお願いいたします。

WiDS HIROSHIMAアンバサダー(株式会社Rejoui 代表取締役)菅 由紀子さんからアドバイス

WiDS HIROSHIMAアンバサダー(株式会社Rejoui 代表取締役)菅 由紀子さんからアドバイス

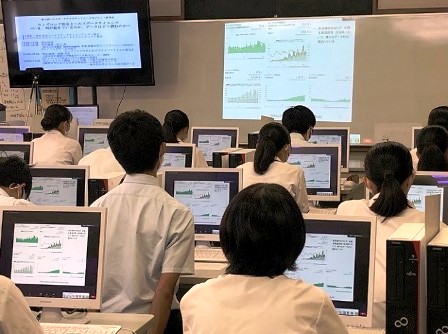

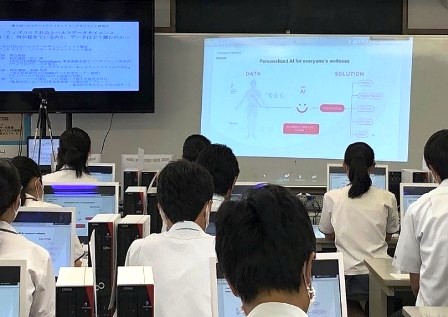

第5回ヘルスデータアナリティクス・マネジメント研究会

「ウィズコロナ社会とヘルスデータサイエンス~いま、何が起きているのか、データはどう読むのか~」

8月7日(金)にオンラインで行われた、一般社団法人ヘルスデータサイエンティスト協会主催「第5回ヘルスデータアナリティクス・マネジメント研究会」に本校生徒と教員が参加しました。

株式会社FiNC Technologies 事業基盤本部ライフサイエンス部部長村上真さんから『ライフログデータが語る、ウィズコロナ社会におけるライフスタイルの変化』、東京医科歯科大学M&Dデータ科学センター教授高橋邦彦さんから『ウィズコロナ社会における統計の役割』、立教大学経営学部長山口和範さんから『観察研究における因果効果検証への統計的アプローチ~基本的な考え方と方法の紹介』について、ご講演いただきました。

受講した生徒の感想を一部紹介します。

・コロナの影響で人々の生活も変化しましたが、グラフなどのデータにまとめることで複数のデータ結果の繋がりや関係が見えてきたり、新たな問題が見えてきたりしました。一見、正しように見えても、よく考えてみるとおかしな所があったり、正しく比較できなかったりすることが分かりました。データを受け取る側は、多くの方向から思考し、適切に読み取ることが大切だと思いました。適切な判断をする力を高めるために、多くのデータを読み込んでいきたいです。(1年)

・FiNCのアプリからユーザーのデータ分析、統計の資料から、今、人々が求められるものを導き出せるということが、自分にとって面白く、興味を持った内容でした。山口先生がおっしゃられた統計から真実に近づくこと、リスクをコントロールすることが必要であるという話や、データをどう読み取り、行動し、伝えるかということについて、今日の話を聞いて、自分でも調べ、考えてみようと思いました。(2年)

・今、世界で問題になっている“新型コロナウィルス”についてのデータサイエンスを学ぶことができました。将来を、データをもとに分析してだいたいの予見をしていくことが可能だということや、データをもとにAIで分析して問題解決を行っていくことができるということに感銘を受けました。(3年)

・新型コロナウィルスについて様々な視点から捉えたたくさんのデータがあり、興味をもって聞くことができました。“データをどう読み取り、行動し、人々に伝え役立てるか”。そのためには、統計と医学の知識が必要で、様々なデータを読み取らなければならず、興味を持ちました。難しい話もありましたが、講演を聞き、たくさんの知識を得ることができてよかったです。(3年)

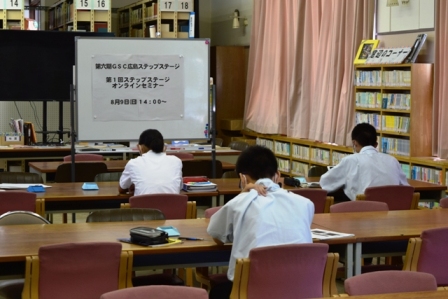

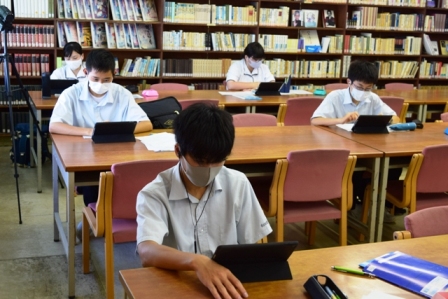

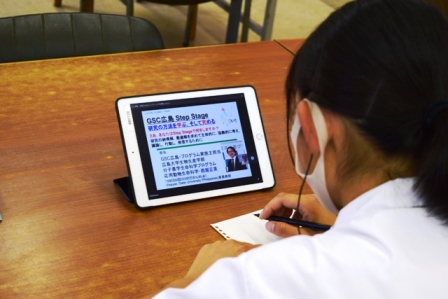

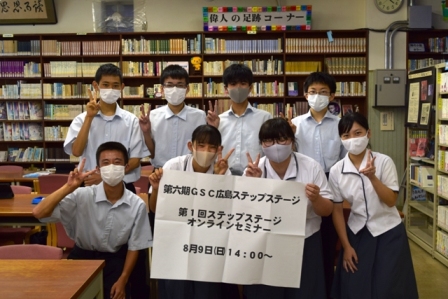

広島大学グローバルサイエンスキャンパス(GSC広島)で、全国から多くの生徒が参加していたホップステージから、第2段階目のステップステージに本校生徒が8名も選抜され、令和2年8月9日(日)に行われた、GSC広島ステップステージ第1回ステップステージオンラインセミナーに参加しました。 今回は、Microsoft Teamsにおけるグループテレビ会議を利用し、「GSCの目的と課題およびポスターについて」や「今後のスケジュール等連絡事項および質疑応答」について、大学の先生から講義がありました。以下、参加生徒の感想です。

〇コロナウイルスの影響で開催が心配でしたが、オンラインという形でステップステージのスタートが切れてよかった。実施していただいた広島大学の先生方に感謝です。今後は、積極的に広島大学と連携を取っていきたいと思う。

〇ポスター作成に役立てることができる内容がとても多くあって、大変勉強になりました。英語を頑張らないといけないと痛感しました。

〇体験型の講義が楽しみです。

〇研究内容の背景を知る事が大事というのに感動しました。

〇学校で行っているSSの研究内容とは違うものにチャレンジできそうで、更に頑張ろうと思いました。あと、英語を頑張っていきたいです。

〇ポスター作成など研究発表において大切なことを学ぶことができて良かったです。今日学んだことを今後のSS、GSCで生かしていけるように頑張ります。

第44回全国高等学校総合文化祭・2020こうち総文「WEB SOUBUN」が7月31日(金)より始まりました。

本校のアサギマダラ班は、愛媛県代表として出場しています。YouTube動画もリンクされているので、ぜひ御覧ください。

<自然科学部門 生物分野 研究発表の部(愛媛県代表)>

「アサギマダラの効率的な飛翔メカニズムの探究」

(理数科3年 山崎 豊 花岡龍之介 白石浩都)

課題研究

ニュース

課題研究

研究発表

課題研究

課題研究

課題研究

ニュース

課題研究

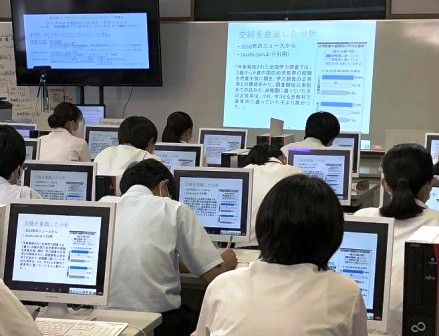

令和2年6月9日 2年生CR(チャレンジリサーチ)

学校設定科目としてのデータサイエンスは、1年生で行いますが、2年生のCR(チャレンジリサーチ)においても、統計の手法を取り入れたデータ解析をするグループもあるということで、先行的に、RESASだけでなく、政府統計ポータルサイトe-Statの使い方について説明をしました。2か月遅れましたが2年生も課題研究スタートです。

課題研究

課題研究

課題研究

SSHが「オール松山南高」の事業の一環で行っている釉薬の研究は、イチョウの紫色、梅の赤色と続いてきました。しかし、現在の状況では、新しい研究が進んできません。その間に、「梅のおいちゃん」を自称する教員が、七折の梅の灰とフリット(ガラス粉)を用いた青色釉薬の研究をしてみました。研究途中ですが、砥部分校デザイン科の生徒さんが作った湯飲みと小皿の素焼き作品があったので、デザイン科の先生に協力していただきながら焼いてみました。もう少し青が濃くて流れにくい釉薬が目標ですが、写真での感じはいかがでしょうか。なお、イチョウの紫色、梅の赤色、今回の青色に発色している金属元素はすべてCuに由来しています。おもしろいですね。

研究発表

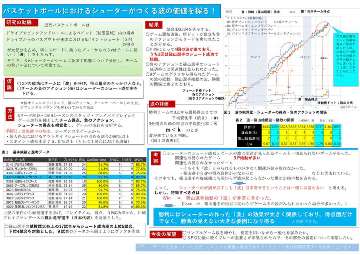

4月6日(月) 旧207HRの丹下君,川留君,代木君が,日本統計学会スポーツ統計分科会主催 第9回スポーツデータ解析コンペティション中等教育部門 最優秀賞を受賞しました。

標記のコンペにおいて,R1年度207HRの丹下君,川留君,代木君の班がCRⅡで作成したポスター作品『バスケットボールにおけるシューターがつくる波の価値を探る!』が,全国50を超える応募の中から栄えある最優秀賞を受賞しました。Bリーグ(バスケットボールのプロリーグ)川崎ブレイブサンダース所属篠山竜青選手の3ポイントシュートが試合の波にどのように影響しているのかを分析しました。CRではテーマがなかなか決まらず,やっと決まっても膨大な量のデータを処理するなど,たくさんの苦労がありましたがそれが報われました。1,2年生のみなさんも是非チャレンジしてみてください。

課題研究

オール松山南高の一環で、デザイン科と共同で行ってきた七折の梅を使った赤色釉薬の研究で、最終的な作品(小皿)が出来上がりました。前回の報告でもありましたが、七折梅の枝灰を用いた赤色釉薬の上から、少しだけ熔けやすい透明な釉薬をコーティングすることできれいな赤色を出すことができ、今回の作品にも使いました。梅ちゃんズの研究は続きますが、デザイン科烏谷先生の御指摘もあり、小皿の赤色は今回の色にさせていただきます。今後、機会を見つけて今回の研究内容や成果を発表・展示していきたいと思いますので御期待ください。

この度のコロナウィルスの影響で、七折梅まつりそのものが3月3日をもって中止になったのに伴い、砥部焼梅ちゃんズの活動も中止することになりました。七折梅まつりでの砥部焼梅ちゃんズの活動を楽しみにしていただいていた方々には申し訳ありません。また、釉薬についていろいろとお問い合わせいただきありがとうございました。

この研究は、分校デザイン科とのオール松山南高で行っているものであり、松山市や砥部町で行われる行事にもできるだけ参加し、研究結果・成果をお見せしていきたいと思っていますので、その節にはよろしくお願いいたします。

さて、先日のHPで、デザイン科の生徒制作の梅をイメージした豆皿の窯出しが3月3日に行われると御案内させていただきました。その結果、本来なら赤くなる予定でしたが、淡い青磁のようなきれいな色になりました。この作品は、七折の白梅を表したきれいなものです。でも、ちょっとした還元状態の違いにより、このような色に変化が生じることで、天然釉の発色に改めて強い興味を感じました。

課題研究

研究発表

研究発表

研究発表

研究発表

研究発表

ニュース

七折梅の灰で釉薬を開発していた砥部焼梅ちゃんズ。その釉薬を使った小皿が、「第30回七折梅まつり」に出品されることになりました。1月29日(水)に、ななおれ梅組合の事務所で、代表理事をされている 竹内 様と副組合長をされている 川口 様と打ち合わせをしました。そして、梅まつりが行われる2月20日(木)から3月10日(火)までの間ポスターと作品展示を行うこと。3月7日(土)、8日(日)の両日は、本校SSH砥部焼梅ちゃんズと分校の焼き物班の生徒が現地に赴き、作品(梅の花柄の小皿)の販売を行うことに決まりました。今回の作品は、砥部分校の文化祭で販売したものよりさらに色やデザインが向上していますので、楽しみにしていてください。なお、この暖かい冬の影響で、梅の開花が例年より早いそうです。販売当日まで、梅の花が満開であることを祈っています。

課題研究

課題研究

課題研究

ニュース

関西研修最終日です。

全員元気にホテルを出発しました。

今日は兵庫県立人と自然の博物館と播磨科学公園都市を訪問します。少しでも多くのことを吸収して帰ってきます!

ニュース

今日は京都大学とJT生命誌研究館を訪問します。みんな元気です。朝食をしっかり食べて出発します。

関西研修2日目は京都大学とJT生命誌研究館を訪問しました。京都大学では、小雨が降っていましたが、志望校に決めている生徒も数名おり、とても熱心に散策している姿が印象的でした。JT生命誌研究館では、生物の初期進化と陸上植物の起源について深く学ぶことができました。

ニュース

課題研究

高大連携事業

11月24日(日) 岡山大学環境理工学部主催 第32回JST数学キャラバン「広がる数学」に209HRの熊谷君,花岡君,松岡君,109HRの玉井君が参加しました。

「ものづくりにおける数学とソフトウェア」

「代数学の基本定理と複素数」

「コミュニケーションの数理モデル」

「『進化』のシナリオを探る数学」

「まわれメビウス折り紙」の5つの講演が行われました。「ものづくり…」「コミュニケーション…」「『進化』のシナリオ…」では,数学がどのように科学に応用されているかを分かりやすくお話しいただきました。ちょっとしたアイディアが現象に潜む秘密をあぶり出してくれるという研究の醍醐味を感じました。また,「代数学の…」では,代数学の基本定理と呼ばれる一大定理をこれもちょっとしたアイディアで高校生でも理解できるよう証明していただきました。「まわれ…」では,有名なメビウスの輪を三角錐をつなげた立体で作り,不思議な動きをする立体図形に驚かされました。いずれの講演も数学への興味を十分深めてくれました。不思議な数学の世界を来年もまた堪能したいです。